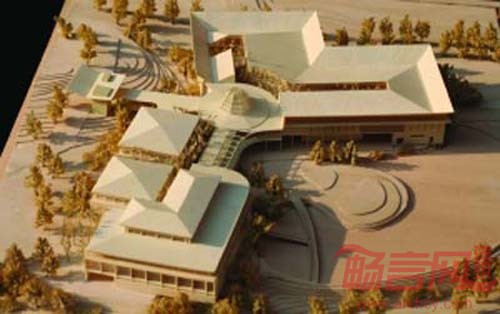

金沙湾乡村俱乐部会所

来源:网友AiMee投稿 转载自:这方建筑 2012-12-13

这是一个乡村俱乐部的会所,同时也是高尔夫球场及休憩旅游配套设施,是数千亩计划开发用地中的第一幢建筑物。因此,除了功能上为俱乐部会所使用外,同时建筑物也要为全区未来的开发起到协调和引导发展方向的作用。

俱乐部位于茅山东侧的一个水库边,拥有山林和湖水等优良的自然条件。建筑设计的挑战在于如何在满足会所复杂的功能及舒适度要求的同时融入自然环境因素,并体现对茅山道教文化的尊重。俱乐部整体规划用地三面环山,东侧临水,会所部分用地约占1万平方米。会所用地位于球场腹地中惟一突起的山丘余脉之上,西侧靠近全区主入口部位。考虑到俱乐部分期开发、会所选址及功能等因素,我们将会所的主要视觉景观方向定位于从西南到东南约120度的范围之内,它成为场地设计时众多技术考量的开始。

金沙湾乡村俱乐部会所

认识

设计的构思是什么?构思是如何产生的?这是建筑师经常被问及的问题。也许真有人对建筑师在一个方案里企图将他的建筑造成一棵树、一朵花或者是河里捡起来的一块石头那样的事感兴趣,但核心在于人们想知道“我如何去看这个建筑?”而不是“我如何去认识这个建筑?”因为即使每个人看到了同一个东西,对它的理解却不尽相同。对外表视觉符号的感知通常是人们认知事物的第一步,但如果对事物的理解只停留在这第一步便稍显局促。在这里介绍这个会所方案的时候,也面临了同样的处境。但我们更愿意和读者交流,用叙述的方式谈论建筑师希望别人如何去认识这个建筑和它的空间,而不是这个建筑看起来像什么。

场所

金沙湾会所项目用地位于茅山脚下,临近大片水面。作为球场会所,要求建筑具有标识性。标识性的建筑代表的是一种可辨识性,但标识性可以是个结果,而非起点。在本项目中,我们利用选址地理位置的优越性来强调了此建筑对区域的主宰地位,满足了其功能上作为标志建筑的需求。但作为一个立足于中国名山道观脚下的建筑,还该多点什么样的挖掘?于是,设计的出发点绕过了对建筑外在形式直接符号上的承续或转化,而进入对道文化内涵的探讨。建筑师要表达的,并不是在道教胜地旁建起的一个房子看起来要像什么,而更加关注的是这地方的场所精神是什么,建筑所处的场所要如何表达其场所精神。

茅山作为著名的道教圣地,一直被列为道教“第一福地,第八洞天”,唐宋时期有道教建筑多达300余座,道士数千人。这些道教寺院是如何建立于茅山的?这个问题成了我们寻找场所精神的一个读本。如果我们也能找到这些寺院场所的精神加以延续,那么便不存在建筑融入环境与否的问题了。那么,为什么道教会在此地兴盛呢?刨去历史的偶然,可以发觉道教文化追求的是平稳、自持、安静的心理,一种趋向无为的状态。而这个山林提供了这样的氛围。建筑师因此获得启发,会所建筑要提供一个场所,让同样的氛围存在,让来到此地的人融入到这个氛围中去。建筑要提供一个机会,一个在此地感受到穿越山林氛围的机会。这个穿山越林的机会也不谋而合地体现在了球场设计师设计的球道上。

组织

那么,如何来塑造这样的一个场所?这是建筑师接下来要面对的,也就是具体操作的方法。

人在穿越山林时感受了什么?是自然滋养的空气和阳光,是空气里泥土的芬芳,是阳光穿透叶隙,枝叶婆娑。有人用建筑模仿树木、枝叶,我们则用建筑提供给人和自然偶遇的机会。体现在空间组织上,会所建筑依功能的区隔拆解形成建筑的群落,建筑之间再以廊道串起,这单体和单体之间便是设计的核心,是人和自然偶遇的地方。我们所说的这个自然的构成便是光、影和新鲜的空气。

路易康在描述金贝儿美术馆(Kimbell Art Museum) 时曾用过一句话:“结构是光线的赐予者(Structure is the giver of light)。”对于自然的感知有时需要通过介质,譬如听风掠过树梢,或是看到墙上游走的影子。建筑单体和单体之间所设计的自然的载体有两个:一是建筑构造物本身,一是竹林,然后给了人穿越其间的流线。光线的趣味,有时需要介质去帮助感知它的存在,在江南民居,白墙便是画布,而竹林就是笔刷。当雨后阳光再次回到会所,枝叶滤过的树影随风摇弋,路过的人们便可感受到这阳光、树影和风。

形态

建筑的形体总是承载了太多的意义,会所的形体却没有什么必要的形式必须要强加其上,这一点在市场决定一切的环境下,业主给了我们很大的空间。

会所形体的起源来自于对室内光线的探讨,建筑单体的剖面直接反应了阳光入射的方式。在夏季,光线经由遮阳板反射进入室内,再由斜板吊顶漫射入室内深处;在冬季,由于太阳入射角度较低,光线可直接穿越遮阳板,沿斜板吊顶射入室内深处。光线进入室内的方式在此决定了建筑的形态,人在室内便可感觉光线在晨昏和季节间的变换。

流线

球场会所的运营对建筑流线的安排要求讲究。当服务的品质成为会所运营的亮点时,建筑流线的完善规划是基础。如何做到客人、各司其职的前场和后场服务人员以及杆弟、球包、球车和养护机械等在各自的流线上流畅地运作又互不干扰,是本项目的挑战之一。

我们借力于地势的高差将流线以三维立体的方式组织起来,使原本在二维平面无法面面俱到的复杂流线获得了改善的机会。其目的是使访客在感受被服务的同时,避免遇见复杂的后勤和未受过专业待客训练的后场人员直接接触的机会,使会所服务的品质获得提升。

发表评论

最新评论

投稿

投稿