隈研吾作品展

来源:网友啊德投稿 2014-02-18

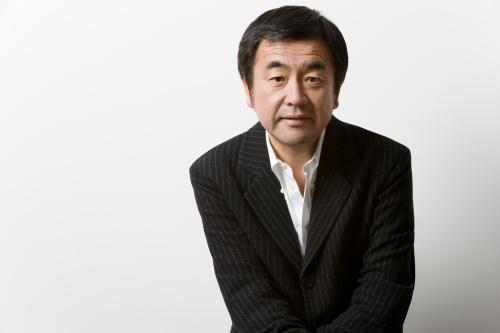

隈研吾

隈研吾,日本著名建筑师,享有极高的国际声誉,建筑融合古典与现代风格为一体。曾获得国际石造建筑奖、自然木造建筑精神奖等。著有《十宅论》、《负建筑》。

简介

隈研吾于1979 完成东京大学工程研究所建筑系硕士课程、1985-86 哥伦比亚大学和亚洲文化委员会研究所访问学者、1987 设立空间设计工作室、1990 设立隈研吾及其合伙人事务所、1998-99 庆应义塾大学环境信息系教授。

著作

《十宅论》:日本有10个阶层,各个阶层都有自己固定的住宅风格。

《负建筑》:让建筑消失。

《再见•后现代》、《建筑的欲望之死》、《自然的建筑》

获奖

2002自然木造建筑精神奖(芬兰)、2001为石博物馆设置的2001年国际石造建筑奖(意大利)、2000日本建筑学会东北宪章的设计大奖、2000“互动内部空间”设计选集大奖、1999波士顿建筑师协会未建成建筑优秀奖、1999 设计奖、1997 日本建筑学会奖、1997 美国建筑学会杜邦Benedictus奖第一名、1997 地域设计奖大奖、1995 日本商环境设计家协会1995年度设计奖大奖,文化/公共机构、1994 由日本经济产业省遴选的优秀建筑设计

展览

1999 、2000年威尼斯双年展(意大利)、2000 奥尔良建筑实验室2000(法国)、1997 虚拟建筑——大学博物馆(东京都文京区大学)、1995 米兰双年展(意大利)、1996 地域设计奖大奖、1995个展——传输速率(东京都港区间画廊)、19951995年威尼斯双年展(意大利)、1993迷宫城市——东京都丰岛区涩谷艺术博物馆/兵库县尼崎市Tsukashin Hall、1992 个展——东京M2专栏(东京都世田谷区)、2008中国展。

设计理论

“让建筑消失”

建筑怎样才会消失呢?他尝试用无秩序的建筑来消去建筑的存在感。东京被称为是无秩序的都市。老的、新的、大的、小的、人工的、自然的,所有一切都杂乱无章地混合在一起。这既是亚洲都市的常见的缺点同时也是魅力所在之处。隈研吾考虑把这种混沌实现在一个建筑中,使它与周围的混沌融为一体。他的建筑师生涯就从这里开始了。当时是20世纪80年代末,东京正值经济景气充满活力的好时代。20世纪90年代后情况变化。泡沫经济的破灭使建筑项目剧减,隈研吾尝试让凸显的造型性存在形式反过来变为凹陷隐蔽的形式。在原来山顶公园的地面上,筑造一个剖面呈U字形的混凝土构造体,然后在上面堆土、植树,恢复山的原来形状。建筑看上去只是在山顶大地上开了条缝,而且只有从空中鸟瞰才看得见这条缝,从地面人们看到的只是山。如果说通常建筑的存在形式是造型性的,这个展望台就是空洞性的,采用了造型的逆转形式,建筑的形态被抹消了。尽管如此,在这个建筑里人们在经验上对建筑空间秩序(sequence)的认识还是确实地存在着。通过做这个建筑我发现了以体验性的建筑、以作为现象的建筑来取代从前的建筑形态的可能性。

玻璃幕墙往往隔断了环境与主体的联系。不是只要使用透明的玻璃就能成为开放性建筑的。又比如京都的町屋(注:日本传统城市中面向街道的铺面房),面向街道的门面部分多装有木格子窗,这种木格子窗把室内外紧密地联系起来。要成功地做到这种联系,需对粒子的素材、尺度把握得非常细致慎重。首先要对构成外部环境的素材与尺度进行解析。对作为内外媒介的粒子进行设计时也要选择恰到好处的素材与尺度。

需对在环境中不断变化的主体的活动进行分析。主体相对于粒子的距离、主体在场地中以怎样的速度移动,解开这个多元方程式,可以决定粒子的素材与尺度。对于建筑来说最重要的不是形态或造型,而是构成这个建筑的粒子。成功地设计出最合适的粒子,建筑与环境就能相互融合,建筑也就消失了。在这样的思考与实践中不是简单地把建筑埋起来而是用把建筑粉碎解体的方法来使建筑消失的可能性。粒子的设计完成了,其他的因素,如平面、形态也自动解决了。传统的设计流程是首先决定平面和形态,最后再考虑室内外分界部分的细节。

现代主义也宣称追求建筑的透明性,其目的最终还是没有脱离要建造一个对立于环境的强烈造型。勒·柯布西耶做混凝土的造型建筑,密斯追求透明性,但其本质是以玻璃的造型体与自然进行对比。

透明性不是单纯视觉上的连续性。他所期望以现代的高科技和地域性的自然素材相结合,使这个并不年轻的理念在现代社会中得以再生。这也是传统性、地域性与先端性、全球性相结合的一种尝试。

言论

“在中国工作,对我来说是一项重大转变。之前,我始终有意识地反对西方的设计方式与原则。可日本太小,无法让我实践这些理念。中国却拥有数目惊人的多元状态。在这个地方,多元文化、历史以及传统并存,自然环境的多元化也同样让人惊奇,与日本的安于现状完全不同。”

“干脆我们来尝试一下把一块石头放在现实的路上,认真思考一下如何放置这块石头,看会发生什么事情。我有一种冲动想把这种行为叫做建筑设计。”

“在这种自然融合文化上,我觉得有很大的不同。I.M.PEI(贝聿铭)作为20世纪的建筑师,他那时期自然融合的方式,在于建筑体本身,基本上是以混凝土为主体,加入玻璃透光的元素进来,他那种融合是有限度的。到了如今,我希望把这种融合放得更大,不但是希望“破坏性”更大,而且是以这种融合为主体,这点是我觉得我和I.M.PEI最大的不同。”

“首先要说的是竹子材料到现在为止很少用来作为主梁,更多的是运用于表面材料。但竹子在作为其原生态的时候,给人一种很强的柱子感觉,怎么把竹子作为结构重要部分来使用,我一直觉得这是一个很有意思的课题,因为竹子是一个很容易裂的材料,如果要做支撑结构,我需要将它加固,并把它作为一个新的可能来探寻。”

“日本禅是从道元和尚开始的。道元和尚是日本禅宗的始祖。要说这个,我想举一个禅宗公案来说明。有一次,道元到中国来,在一个庙里,他去拜见一个德高望重的老和尚,却见他自己在做饭,道元就问:“你都做到这样高的位置了,为什么还要自己做饭呢?”老和尚答:“这就是禅。”在这一瞬间,道元和尚就顿悟了,回到日本后,他从禅宗发展出来的要义就是:禅宗与生活是一体化的。于是,所谓的禅,所谓的宗教性,所谓的文化性,这些都结合得很紧。

“建筑界的品牌当然是需要的,品牌的生成方式有非常多的可能。作为20世纪的建筑师,安藤的品牌制造形式是,他做出了一个样式之后,始终在不变地维持这个品牌。但在21世纪之后,各种各样的建筑风格层出不穷地出现,在这个情况下,如果一个建筑师品牌没有任何的变化的话,他会很快地被人所抛弃。所以我觉得现在的建筑师品牌已经不是建立在一个维持的状态下,而是建立在一个“破坏”的基础上。就像是路易威登这样的品牌,它之所以不断地在做创新,其实它是在展示一个不断破坏的过程。而在这个过程中,它越发被人记住。所以后一种状态,它更接近于艺术。我觉得我的品牌形成过程,是更接近于21世纪的这个破坏性形成的形式。”

发表评论

最新评论

投稿

投稿