电影中的十座魅力建筑

来源:网友喵小姐投稿 2015-01-27

电影是流动的光影艺术,是一种在90分钟长度的胶片上捕捉人类感情的东西,建筑则是凝固的光影艺术,是一种在无限的时间长河里展现时代风情的实体,一座矗立百年之久的建筑可能会成为后人解读历史的忠实读本。一个伟大的电影需要在哲学、文学、审美、美术、音乐、动作、表演等人文素养上包融万千,而一座经典的建筑也需要凝聚众多类似的智慧,否则,很可能是一堆冰冷的钢筋森林。当然,我无意在这里和大家探讨建筑美学,古往今来,人类创造了无数亘古经典的建筑,从古希腊的阿帕侬神庙、古埃及的金字塔、中国的古长城直到今天的蓬皮杜中心、悉尼歌剧院、金门大桥,甚至是中国的鸟巢体育场,都可堪称人类文明发展史上杰出的样本。我想说的是,当电影的镜头摇向那些或精致、或华丽、或雄伟的建筑时,建筑又以另外一种语言来表达自身蕴涵的人文情感,以及在光影流动间稍纵即逝的诗意魅力。

1、人性桎梏的院落——《大红灯笼高高挂》之乔家大院

我敢说山西乔家大院时至今日,最应感谢的最起码有两个人,一个是乔致庸,一个是张艺谋。乔致庸建造大院宅第,无非是光照祖先,荣耀故里,而张艺谋拍乔家大院,则是赋予了这座建筑新的文化灵魂。在山西祁县,类似乔家大院的高墙深院不下千处,相隔不过数十里地王家大院在规模气势、建构技巧上决不输于乔家,甚至有过之而无不及,可今天去乔家大院的人络绎不绝,而去王家大院者则明显少于乔家,所为者何?很简单,是为张艺谋,是为《大红灯笼高高挂》,是为颂莲,是为乔家大院里特有的红灯笼,毕竟有心考察山西民居文化的人还是很少的。

山西祁县的民居不下千处,但张艺谋唯独垂青于乔家,应有其独到之解。乔家共六个大院分为南北两排,暗合一个“喜喜”字,从全局纵览,高墙森森,整齐端庄,富丽堂皇,秩序井然,凸显了我国北方封建社会传统的居住文化特征。从这一点来说,乔家大院的内在特质无疑切合了张艺谋的创作意图,在电影中乔家大院变成了一个封建符号,变成了禁锢女主人公的樊笼,尤其是那条令人逼仄的80米甬道,足令每一个身处其中的人感同身受女主人公颂莲的内心挣扎和反抗。

2、香港风情的地理坐标——《重庆森林》之重庆大厦

按常理来说,香港最不缺乏的就是四处林立的高楼大厦,而论名声、论华丽、论美观,那坐落于维多利亚海湾的中银大厦,无论是从建筑高度,还是美学意趣上来看,都堪称香港经典建筑的代表,但是,中银大厦琉璃般生辉的幕墙却折射不出最丰富的香港风情,而这样的文化风情,在王家卫的电影里却是俯拾皆是。比如,电影《重庆森林》里的重庆大厦就给了每个试图了解香港的人提供了可能和途径。

重庆大厦位于香港尖沙咀弥敦道,在著名的半岛酒店对面,整座大厦显得毫不起眼。楼外墙上挂满了店幌彩灯和空调的室外机,楼内晦暗的灯光,弥漫四周的氤氲,川流不息的各种肤色人种,三教九流,鱼龙混杂,这一切景象在《重庆森林》里得以真实还原。当然,你别以为王家卫镜头下的浪漫元素会注入到现实中的重庆大厦,事实是,重庆大厦外观破旧不说,它也是香港最龌龊的地方之一,一直被认为是黑社会、犯罪集团、毒品交易等等一切罪恶的温床。如果说香港是一个世界文化融会交流、兼容并蓄、多元化的集散城市,那么,重庆大厦就是这个集散地的中心地标。

3、血脉贲张的竞技舞台——《角斗士》之罗马角斗场

没有人会否认罗马角斗场在古罗马建筑史上的伟大地位,在一本中世纪基督教的《颂书》里记载了一位朝圣者的话:“只要大角斗场屹立着,罗马就屹立着;大角斗场颓圮了,罗马就颓圮了;一旦罗马颓圮了,世界就会颓圮。”

电影《角斗士》讲述了一个勇气和复仇的故事,显然,罗马角斗场是最好的关于勇气和复仇的故事发生地。

4、“美国梦”的符号——《海上钢琴师》之自由女神像

自由女神像“出演”过的电影早已不计其数,数不胜数。最近看到自由女神像的一部电影是《苜蓿地》,残酷得很,海报上只剩下半截身子。也不知从哪部电影开始,自由女神像成了被各种灾难糟践的对象,一会儿被外星人攻击,一会儿被极端气候冰冻,一会儿被海啸洪水淹没,一会儿被彗星撞击,简直就是多灾多难。自由女神在上个世纪是“美国梦”“金钱梦”的象征符号,自由女神就是美国,美国就是自由女神,在当时人们心目中的感召力之大无出其右者。若非如此,《海上钢琴师》的开篇,也不会出现海轮上那些众多怀揣“美国梦”、“淘金梦”,不远千里来到美国的人们看到自由女神像时发出近乎疯狂的欢呼的场景。我以为,《海上钢琴师》对自由女神像文化本质的诠释,是不经意的,但无疑又是最精准的。

5、一个国家的记忆——《美国往事》之布鲁克林大桥

布鲁克林桥, 十九世纪最著名的悬索桥,工业革命时代全世界七个划时代的建筑工程奇迹之一,大桥横跨纽约东河,其中一头通向财富之门——华尔街所在的曼哈顿区。饶有兴味的是,布鲁克林大桥在《美国往事》中的出镜,没有一个全景画面,甚至连一个用心的特写镜头也找不着,但是,电影海报里布鲁克林大桥桥墩傲然耸立,分明在告诉大家,这座大桥在影片中的特殊意义。

影片里布鲁克林大桥的下面,冰冷、灰暗、汽雾弥漫,主人公的童年梦想、少年追求,直至成年后的野心,都是在这里孕育、勃发、流逝,这其中有着梦想的幻灭,欲望的颓废,亲情的背叛,冷血的交易,种种矛盾都在上演,实际上都是在讲述导演塞尔乔莱昂“美国梦”的幻灭,布鲁克林大桥是这个故事的标签,是这段历史记忆的见证。所以,如果我们有兴趣了解美国近代工业文明的兴起,不妨去布鲁克林大桥下面走走,因为这里有一把打开历史记忆的钥匙——布鲁克林大桥。

6、爱情的滑铁卢——《魂断蓝桥》之滑铁卢桥

英国泰晤士河畔的滑铁卢桥,其声名鹊起绝对不是因为电影《魂断蓝桥》,它的建成是正值英国威灵顿公爵领导的欧洲反法联盟战胜拿破仑军队的滑铁卢战役两周年,因此得名“滑铁卢桥”,应该说滑铁卢桥是和战争联系到一处的,但是《魂断蓝桥》这部电影,却又给炫耀胜利的大桥蒙上了一层哀婉的爱情气息。

《魂断蓝桥》是一部风靡全球半个多世纪的好莱坞战争爱情片,一部半个多世纪前的黑白片之所以让我在事隔观影二十多年后还能刻骨铭心,不仅是因为那段起于硝烟中的爱情,悱恻缠绵,也是因为男女主人公的那段永恒之恋让人心驰神往,尤其是影片结尾时,车流熙攘的滑铁卢桥上,细雨伤怀,女主人公玛拉在男主人公罗依“我一定要找到你”的呼唤中毅然迎向军车,任眩目的车灯照亮自己,在惊呼中埋葬了自己美丽生命,也埋葬了自己的灵魂和爱情,费雯丽饰演的玛拉在滑铁卢桥上走向死亡时平静面容上所显露出的凄美让人心痛无比,让人在美丽的错失中扼腕不止。电影并不是简单地向人们展示了一段悱恻缠绵的爱情,更重要的是向人们揭示了战争与和平的影片主题,也暗合滑铁卢桥的内在特质。

7、刚柔相济的浪漫——《西雅图不眠之夜》之帝国大厦

很难想象这样一座极具阳刚之气的超高建筑,如何去承载一个婉约柔情的主题——爱情,二者的水乳交融,通过电影的表现手法而一览无余,令许多影迷感动不已。大厦启用至今已经成为九十多部电影的拍摄场景,《独立日》,《空军上校和未来世界》,《西雅图不眠之夜》,《忠奸人》,《超人续集》,《西区故事》,《金玉盟》、《金刚》等等,各种类型的影片都曾垂青于这幢举世闻名的建筑。尤其值得一提的是,在《金玉盟》、《西雅图不眠之夜》、《金刚》 这几部爱情题材的电影中,帝国大厦成为推动故事情节发展的重要场景,已经成为男女主人公山盟海誓的象征。帝国大厦建成于1931年,正值美国经济大萧条,而帝国大厦成为当时人们对未来寄予憧憬、乐观、进取等诸多精神情感的载体,而男女之间爱情也是需要憧憬的,爱情的坚贞也需要像帝国大厦那样傲然耸立。

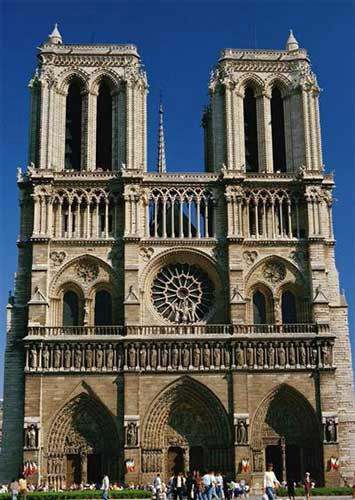

8、美好与丑恶的较量——《巴黎圣母院 》之巴黎圣母院

花花公子菲比斯,骗取了美丽的吉普赛姑娘艾斯米拉达的爱情,在他们幽会时,一个黑袍人将菲比斯刺伤,艾斯米拉达因此被判处绞刑,而真正的凶手克洛德神父却佯装成了正义的审判者。教堂的敲钟人卡西莫多奇丑无比,但他真诚地爱着艾斯米拉达,挽救了艾斯米拉达,并把她带到了圣母院里避难。最后,艾斯米拉达还是被国王卫队的乱箭射死。卡西莫多悲痛之余,将真正的杀人凶手弗洛洛神父从圣母院的顶楼扔了下去,随后找到艾斯米拉达的尸体,并与其紧紧拥抱在一起。故事的本身并无出奇之处,只是在巴黎圣母院这个教化心灵的圣洁之地,上演了美与丑的两种极端人性的较量,孰为美,孰为丑?教堂里的圣母也许能分清究竟,但却左右不了美丽与丑恶二者的存在。所以,巴黎圣母院既能诞生弗洛德神父道貌岸然背后的丑恶灵魂,也能培养出卡西莫多丑陋面孔底下掩藏的光辉人性。归根结底,巴黎圣母院只是一幢冰冷的建筑,如同它供奉的信仰一样冰冷,而真正的人性光辉往往藏身于卑微的苍生之中。

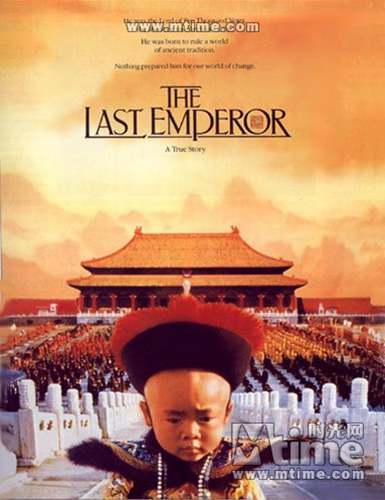

9、帝国的黄昏——《末代皇帝》之紫禁城

紫禁城,这座几千年中国封建社会巅峰的象征,承载着明清两朝五百多年的风云变幻,荣辱兴衰。贝尔托鲁奇的《末代皇帝》撷取了一段日薄西山的历史,描摹了一座既金碧辉煌又苍凉迟暮的紫禁城、一个貌似皇权至上却又身陷囹圄的末代皇帝和一个乱世中风雨飘摇的中国社会。

当贝尔托鲁奇的镜头从故宫的上空滑过时,满眼是明黄和砖红的色块,在落日余晖的渲染下,显得更加浓郁丰满,而这颜色又与天际的浮云相连,苍茫无垠,一种穿透历史的末世苍凉从眼底蔓延到心底。这种描摹故宫的感情基调,是属于爱新觉罗溥仪的,有些不堪回首的意味,当然,它也是贝尔托鲁奇的紫禁城,导演以一种深沉的色彩语言将紫禁城的末世传奇娓娓道来。

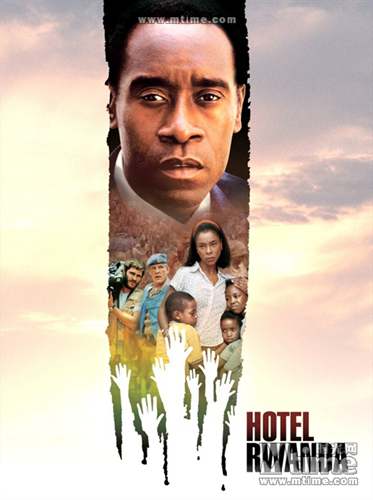

10、血腥沙漠中的诺亚方舟——《卢旺达饭店》之千山宾馆

1994年,身在卢旺达的保罗,并不具备拯救卢旺达的能力,他也不是卢旺达的救世主。他弱小,没有力量,他知道恐惧,但是他真实,内心里潜藏着一股济世扶危的仁爱之心,所以,时势选择了他,而他选择了基加利的千山宾馆。在一片血雨腥风的沙漠中,保罗驾起了现代的诺亚方舟——千山宾馆。

从电影中可以看出,千山宾馆是幢五层楼房,其外表并不奢华,甚至略显平庸,而就是这样一幢外表普通的宾馆,在1994年的卢旺达,在基加利流弹横飞,血腥四起的天空下闪耀着人类伟大光辉的建筑。影片里,保罗动用一切关系和智慧,最终将1268名图西族和胡图族难民带出了危险区,这座平凡的宾馆,也因此成为血腥之城里给人希望和庇护的“诺亚方舟”。自此,全世界的人们记住了它的名字——千山宾馆,也记住了一个宾馆客房的经理——保罗。

如今那场心悸犹存的仇恨和屠杀似乎已经远去,今天的千山宾馆似乎已经嗅不到当年的血腥,但是作为那场过去仅仅十四年的人类灾难不容我们遗忘,因为在这过来的十四年里,发生在非洲大陆上的、视生命如草芥的屠杀,从来没有停歇过,谁又将见证,新的苦难与创伤?

发表评论

最新评论

投稿

投稿