深圳留仙洞万科云设计公社A3、B4地块

来源:网友Lumel投稿 2018-09-12

项目名称 / project name:深圳留仙洞万科云设计公社A3、B4地块

建筑师或者建筑公司 / architect or company:南沙原创建筑设计工作室

设计时间 / Design year:2014.05-2016.08

建设时间 / Completion year:2015.02-2018.08

主创及设计团队 / Leader designer & Team:

主持建筑师: 刘珩

设计团队名单:

A3:刘珩、黄杰斌、王睿、史学源、张梓谦、叶阳

B4:刘珩、黄杰斌、史学源、王睿

项目地址 / Project location:深圳市南山区留仙洞

建筑面积 / Gross Built Area (square meters):

A3:建筑面积:3200平方米

B4:建筑面积:4792平方米

摄影师 / Photo credits:张超

合作方 / Partners:

总体城市设计和景观设计:都市实践(深圳)

集群设计其他单位:深圳坊城建筑设计、香港华艺设计顾问(深圳)、奥博能建筑设计

灯光:深圳世纪光华照明

施工总包:深圳广胜达建设

幕墙设计:深圳天盛外墙技术

施工图设计:华阳国际

客户 / Clients:深圳万科

材料:型钢、混凝土、玻璃幕墙

项目简介:

背景

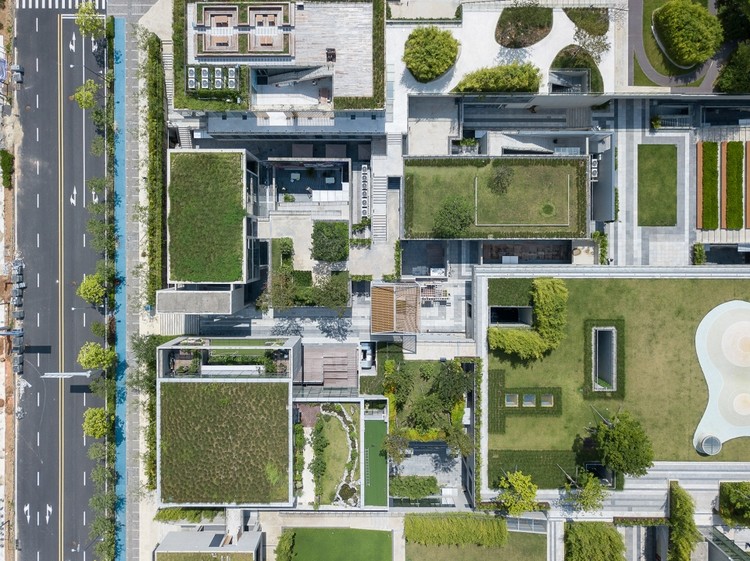

这是一个半命题式地下空间建筑设计项目,地面层必须作为公共绿地公园,地下空间有条件地提供给小型创意性企业作为办公和公共服务设施使用,希望形成一个别具一格的创意社区。受万科委托,由都市实践主持了北绿廊的整体城市设计及景观设计,并牵头建筑集群设计,近两年已陆续完成并入驻。该项目深圳板块的四支建筑集群团队包括了坊城设计、南沙原创、华艺和奥博能,其中A3和B4的建筑方案由南沙原创完成。

A3地块的设计,首先需要遵循城市设计团队所规定的集群设计的共同游戏规则:城市肌理、公园覆土和建筑限高的要求;在这样的先决条件之下,各自团队如何做出自己的特色?其次,面对南北地块的地面落差、地下空间的通风采光消防等实际问题,地下空间如何创造一处适合创意人群工作和交流的场所?设计的挑战是多维度的。

方案灵感源于诶舍尔的“梯城”及巴拉干自宅中的院落意向,尝试采用化整为零的手法、利用现成的高差和空间密度最大化的原则,提出了一组肩并肩而又各自独立的“七姊妹”院落建筑概念。

由于限高原因,大部分建筑的使用空间在地平线之下,为增加其通风采光,以独立院落作为建筑原型,每个建筑由2层空间/楼梯/花园三个元素构成,虽然有共同的元素,不同的穿插与重组,以及所处的城市设计位置和相邻关系的差异,每个院落又各有特点,相互作用又相互独立,可分可合;组合在一起,虽然都置于地下,但是有天有地、有风有水。同时,高低错落、迷宫式的路径也让这个日常场所有了别样的体验感。

B4地块,一个占地超过7000平米的地下,又如何能有效开放使用,而且通风采光还有如地面层一样舒适明亮,同时还能通过设计孵化出一个别样的“共享大院”?

地面平层让人很容易联想到一个平整的桌面,如果这是一组不同形式的桌面堆在一起呢?方案采用了化整为零的手法,整体而言,它还是一个平面,但有趣的是,如果你钻到桌底看,看到的却是另一道风景:不同形式的桌子,会由不同形式的结构组成, 之间可能会形成意想不到的空间,也就形成了空间之间的对话,而且桌子之间的缝隙就有了自然采光和自然通风的可能。可以想象每一个地下建筑单体都是一张抽象意义上的桌子:桌面是城市绿地,桌底就是地下层,建筑实际的使用空间就是在结构基础上设计组合的。一个个独立、简单、不一样的“桌子”共同组成一个近4800平方米地上与地下的双重景观。

确定了以结构的多样性塑造空间关系后,在3M为基本网格模数控制功能尺寸的基础上,以罗马NOLLY MAP的城市灰空间和岭南地域应对气候的建筑灰空间–公共街道与建筑之间的虚实肌理关系为灵感,将篮球场、森林广场、看台、咖啡厅等公共功能穿插于办公空间之间, 形成了层次丰富的体验空间及路径。

结构即空间, 方案向历史上的经典结构致敬,将31栋样式各异的建筑归结于六种结构体系——核心筒+无梁楼盖、框架结构+普通楼板、柱廊+无顶、剪力墙+无梁楼盖、单点支撑+无梁楼盖、多点支撑+无梁楼盖,共同组成一群多层次、多角度、多样的有趣桌景。这也是继南沙科学馆后,事务所再次在方案阶段联手结构工程师、完成的一个建筑结构合体的项目。

发表评论

最新评论

投稿

投稿