保罗·安德鲁:一个法国建筑师在中国的灾难

来源:匿名网友投稿 2014-04-24

保罗·安德鲁

(本文选自保罗·安德鲁的演讲《一个法国建筑师在中国的灾难》)

用地13公顷的中国国家大剧院是我一生中最受争议的建筑,它受到了许多可怕的质疑。从某种意义上说,一个文化建筑引起争议是件好事。我从来不认为自己掌握着全部真理,但认为自己掌握了某些真理。我的设计对大剧院周围的景观都非常尊重。有的时候,你一定要坚持,这种坚持不是对别人的蔑视,我只是提出我的建议,如果不被接受,我会非常礼貌地离开。当了四十多年的建筑师,我相信自己在某些方面是专家。我不能过于高傲、自豪,但我确实没做过什么让步。当然,我并不是每一次坚持都会成功。我想,大剧院竞标成功是因为人们认可了我的态度,而不是因为他们认可了我的项目。

在做设计的时候,我每次都会不自觉地想到花园和水。在中国国家大剧院周围,我造了很多小径,借了很多树,故意局部地遮挡人们的视线,不使建筑全部展现在人们面前。设计浦东机场时,我想最好地表达“离开”、“起飞”的概念。路造在水面上,是离开某个地方的方式,同时在空间留下痕迹。机场里有花园,有人批评我这么做是浪费空间,其实我是故意这么做的,我希望大家在登机前有个过渡。(有听众说:“可是我进出浦东机场很多次,从来没有看到过那里有花园。”)在浦东机场的第三层,原来计划有个很大的商业中心,后来因为在出关处有个海关检查,这个商业中心就没有建成。后来我们在候机厅里建了很多小商铺,一定程度上就把花园给遮住了。所以,像这种空间用途的随意改变是一种错误。但有时候,人们看到一样东西,是因为这个东西回应了你的文学性需求。其实,没有一样东西是能回应所有人的需求的。你没有看到花园,是因为你没有看到花园的需求,你已经在机场里获得其他享受了。我并不想把花园强加于人,也并不觉得没有看到花园就不好。我只希望有些乘客不浪费他的视野,我也不浪费我的时间。

我花了几个月,走遍了中国的采石场。发现说中国没有大理石完全是鬼话。中国有很多种大理石,我们需要的都能找到。我还自己做镶嵌在大理石间的金线。成为自己的建筑工人,这是非常美妙的经验,我像回到了文艺复兴时代。

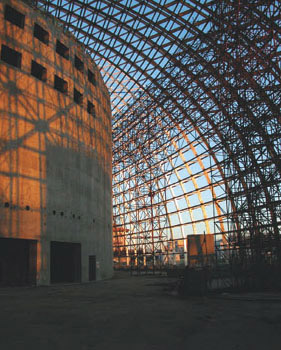

在现阶段的中国,用大量的人工是可能的。这是在欧洲、美国和日本都做不到的。所以,我们要抓紧时机,趁现在中国人工还便宜的时候,来做国家大剧院这类很耗人工的建筑。梁、钢结构、螺丝,都非常精密,以毫米为计算的精确度。贫穷的工人,做着廉价的工作,但从照片上你们可以看到,他们依然保持了一种工作的尊严,非常认真。我非常感谢给了我机会建造大剧院和帮我建造大剧院的人们,在某种意义上,他们就像我的兄弟。但现在,工程结束了,我已经不能再自由地出入大剧院。我曾经想让他们帮我办张工作证,但他们说不行。我说:“为什么?打扫卫生的阿姨不都能每天自由进出吗?”可是他们说,因为我不会说中文,那里看门的人又不会说英文,所以我还是不能随便进去。现在我有一种不再被人需要的自然的沮丧。

建筑不是科研,建筑是一种怀疑、质疑。建筑的质量与你内心对自己的质疑是成正比的。你把这种质疑强加于自己,不能上电影院,不能去和朋友聚会,有时候觉得自己真是个傻瓜,但你还是要质疑。

我在建戴高乐机场时,也被质疑“这不是法国的。”可是,究竟什么是法国的?我们法国人的祖先高卢人的时候是没有飞机场的。我确实没有中国文化的背景,也不会妄称自己了解中国文化,我通过观察周围的人,通过一些更直接、更具体的事例,比如和中国工人打手势、交流来了解中国文化。我绝不希望从既有的形式中取一些元素,比如拿一些文艺复兴时代的柱子放到我的建筑中去,或把中国古代的陶瓷放到屋檐上去。我只听从一样东西:我的本能、我的第六感官。在这里,我试图去发现一些新奇的东西,但我不会做一些违背自己意愿的东西,别人如果不喜欢我,可以把我打发走。

我很少画没有人的草图,建筑师要考虑的是如何组织一个人的日常生活。我希望建筑里面的人像植物园里的花朵那样,是有生命、会长大、能找到自我的。

有个市长说我总是逆风而行,我回答他:“不,只有当您是错误的时候,我才逆风而行。”

中国是个非常难以对付的国家,我有时很沮丧自己为什么要来中国。但就像莎士比亚在《威尼斯商人》里所说的:“我们哭泣的时候,我们的泪水就是我们脉搏中的鲜血。”关于幸福、厄运,不同的人的表达方式各不相同,感受也很交集。

从法国馆出来,为了赶上听小阿尔伯特·施佩尔的讲座,放弃了继续游世博园。可是这个纳粹建筑师的儿子,除了继承了纳粹的神情外,似乎远不如《建筑与权力》书中那个设计了“觐见元首的通道”的阿尔伯特·施佩尔有一种独特的气场。比起他虽为后人不齿却极富艺术家才情和政治家韬略的父亲,小阿尔伯特·施佩尔看起来崇尚空谈,因而更具商人的品性。

经过这样的一天,我发现龟苓膏是这么好的东西:凉爽、中和、润口、平心。

国家大剧院尚未完工时的内景

发表评论

最新评论

投稿

投稿