玉山石柴

来源:网友戚风投稿 2019-08-23

通常,一个“成功建筑师”的实践轨迹是这样的:开始时年轻气盛、满脑子建筑热望,先从几个小项目入手,全力注入思考,精心锤炼语言,获得成功。于是,单便接得越来越大,事务所人越来越多,工作节奏越来越快,建筑师要应付的设计以外的事务越来越繁杂,相应用来探讨设计思想和语言的时间越来越少……

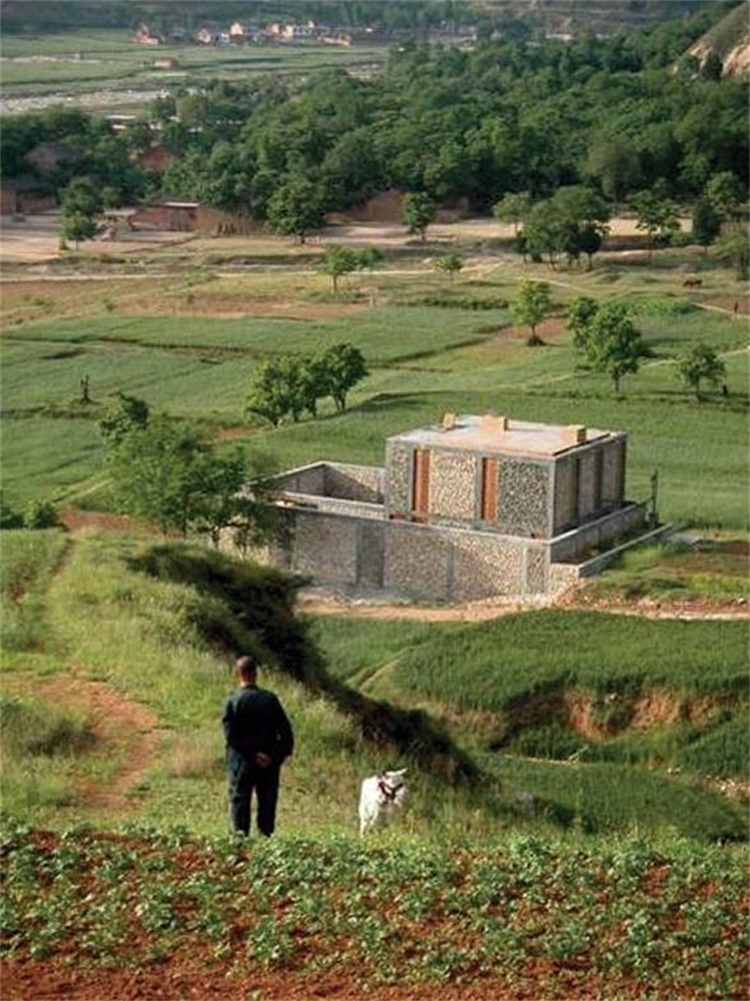

值得一提的是,马清运的设计实践一开始却有过一个戏剧性的逆转:他是先从宁波天一广场这样的大型商业项目起步的。之后,他做了玉山石柴——为他父亲修的一个小房子。抛开所有建筑以外的事,我想说的是,通过这个作品,马清运向世人宣布:我也是可以做好房子的——如果我想做的话!今天不管“马氏平台”的业务多广泛、个人如何多才多艺,如果非要以专业标准,选一个作品来展示马的设计质量的话,我认为玉山石柴是最好的例子。

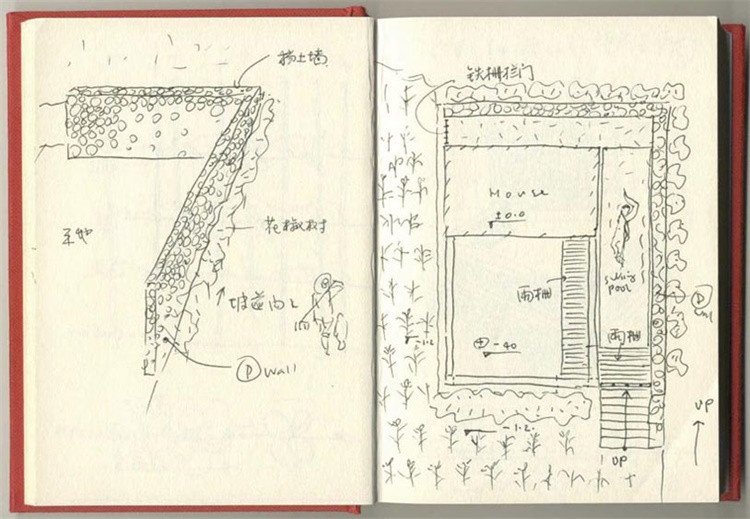

马清运曾写过一段自述,介绍该项目的背景。这段文字很珍贵,它显示出马语气诚恳,甚至有那么点谦逊的瞬间: “因为这是完全独立自主的,自己投资、自己设计、自己建造,建筑的问题就变成了一个非常根本的问题,第一没有半点虚假的东西,第二没有任何夸张的东西,第三,还没有任何理论的原因,因为按照一般的学术判断,如果带有任何过多的学术要求,就可能带来造价或施工难度的增加,这些直接影响到让你的口袋里多一分钱少一分钱。人在自己承担成本的时候,这时候作的选择是最诚恳的、最没有遮掩的,在这里隐藏所有理论说教的沟沟坎坎都全部填平了。”

不管当时主客观状况究竟如何,总之它们共同成就了这个房子。在我看来,建筑师放弃了“虚假”、“夸张”和“过多的学术要求”,并不意味着他全盘放弃了对建筑形式质量的追求,而是恰恰相反,他得以集中精力推敲一些形式构成的最基本元素和关系,最终打造出一个有高超形式质量的房子。

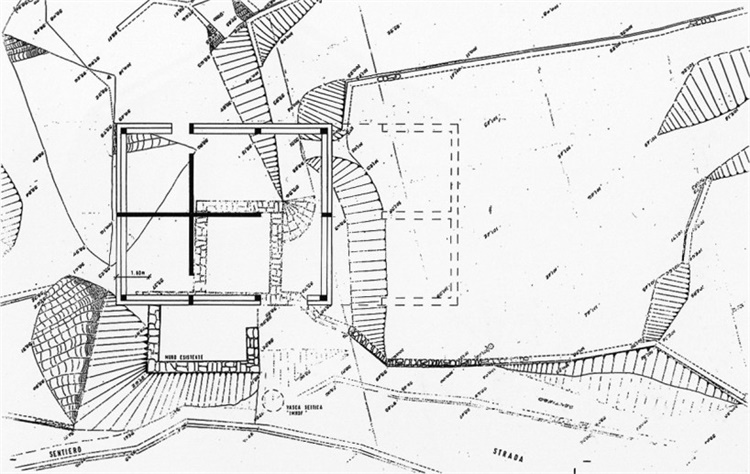

在平面规划上,建筑师首先设置了一个长方形的总体院落,然后嵌入两个正方形平面,一个为实体——两层高的室内空间,另一个是空虚——一层高的有较好私密性的内院。建筑师将这两个方形上下连在一起,嵌在长方形总体院落的左下角,这样自然在总体院落的右边和上部产生出一个反L状的空隙。该空隙中沿进深方向、较长和宽的一翼容纳了入口台阶、平台、大门和一个长条游泳池,院门打开后实际上成为一个纵向的视觉通道;较短和窄的另一翼则成为房屋后墙与后院墙之间的采光、通风空隙。

进一步细读平面,我们会发现整个建筑和庭院的形式、空间秩序是由一套严格的轴线网格控制的:沿进深方向,从院落前门,到前院、回廊、室内的两跨进深,直到建筑后墙与院墙之间的空隙,层层横向“空间带”是由一系列宽窄相间的“进”组成:BABABAAB;沿开间方向,三个建筑开间和建筑与院墙之间的游泳池则由四个间距相等的“间”组成:CCCC。

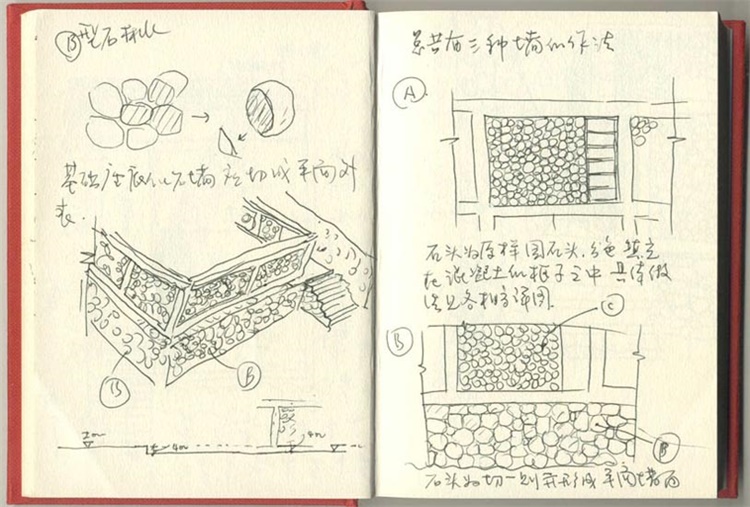

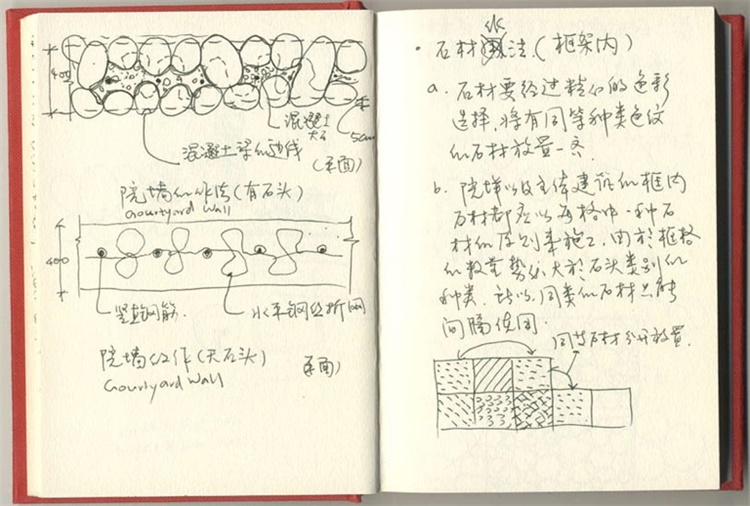

这个轴线网格决定了建筑和院墙的柱网。均质的混凝土框架在三维空间中生成,既是建筑实际的结构骨架,也是概念性的空间限定网格。建筑师接下来要做的就是在框架里放填充物:比如在地面填充水泥砂浆地面、鹅卵石铺地和游泳池水等不同材料,在大部分外墙面填充当地河边拣来的鹅卵石,在内墙和天花表面统一贴竹节板等。值得注意的是,建筑师对某些细节控制得极其细腻,几近痴迷状态,比如在宽窄交替的外墙框架中,特意选颜色深浅不同的鹅卵石填充,以强化各框架内填充墙体间的视觉微差,形成韵律感。

在清晰确立“框架+填充物”体系后,建筑师处理门窗洞口的洗练手法也值得称道。显然建筑师想维持框架+填充物整体的均质、纯粹性,不希望被更小一级尺度的门窗洞口破坏。在如此朴素的乡村住宅中,如果单纯以密斯式的大玻璃门窗填充整个框架,虽能有效表现空间空透感,却会牺牲采光、隔热、私密等功能舒适性。我们看到,马清运将所有需要开门窗部位都设为通高的孔洞,然后在孔洞内缘设玻璃门窗,在外缘设一系列竹节板饰面的折叠遮阳板。他在房屋正立面还特别设了一个1.4米进深的回廊(二层为阳台),落地玻璃门窗退到后面框架里,外边框架内设折叠遮阳板。这样所有门窗“填充”都可以在全虚(玻璃或空洞)和全实(遮阳板)状态之间灵活转换,既能随意调整室内舒适性,又有效维持了填充墙面的整体性。

也许有人会说这些手法本是欧洲很多纯净现代主义房屋的常规做法。但我想强调的是,玉山石柴于2003年在中国西北的土地上建成,是有文化意义的。在相当程度上,它可被看作中国建筑在1990年代后期追求纯净形式的一个实例展现。张永和的“平常建筑”和“向工业建筑学习”(与张路峰合写),以及张雷的“基本建筑”主张,加上一批青年建筑师、学者对“建构”的讨论,所有这些理论话语之间的一个共同点就是对建筑作为政治意识形态的象征和商业主义媚俗表现的拒斥,转而追求一种抽象、纯净的建筑语言。多少有点讽刺性的是,并没有直接介入这些理论讨论的马清运,不管是敏锐地感受到了当时的建筑文化气氛,还是完全无意识地照自己的意愿行动,在2003年推出该作品,为上述理论性诉求提供了一个令人信服的实例。

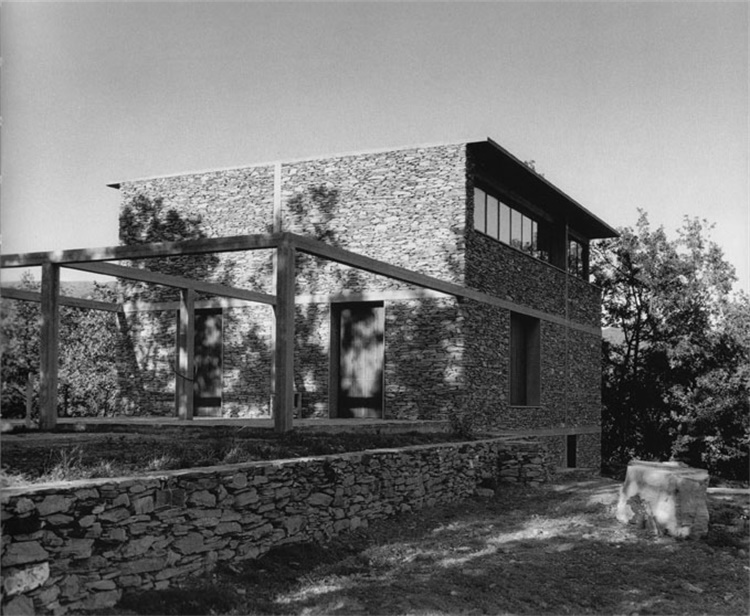

更进一步,我认为该房子还有助于我们量度中国建筑对纯净形式追求的限度或潜力。将玉山石柴与赫佐格-德梅隆于1988年在意大利塔夫雷(Tavole)修的石头房子(图7、8)对比一下,或可帮我们深化这个讨论。后者同样在处理混凝土框架+石头(片石)填充墙问题,但赫佐格-德梅隆有两个杰出的操作:一是通过在房子平面内部设置十字交叉混凝土墙,获得足够的结构稳定性,在相当程度上“解放”了外墙,使得外围结构框架异常纤细,几乎是构造柱和圈梁的尺寸;二是建筑师特意将外墙四个墙角处的混凝土柱隐藏在石砌墙后,只向外暴露出墙体中间的十字型框架。这使读者在房子前产生巨大的心理悬置,读解游移不定:难道这房子是由当地传统工艺干砌起来的承重墙结构,而墙中间的纤细十字框架仅起构造柱和圈梁的拉结作用?那为什么在房子顶层又会突然出现三面连贯的横条窗,而且在横条窗转角处居然又有混凝土柱冒出?该房子首先体现了建筑师对传统石墙砌筑和混凝土框架两种建造体系的深刻领悟和双重赞美,但建筑师并没有向任一体系或传统简单皈依,而是让两种体系相互进行“太极推手”,忽而举重若轻,忽而举轻若重,以反转手法同时突破了两种体系的形式规范。

玉山石柴与塔夫雷的石头房子,在肤浅的视觉层面上有相似之处,甚至后者可能就是前者的一个借鉴来源。但在深层形式操作上,二者有巨大区别。前者达致一种令人敬佩的建构清晰性,而后者在清晰性之上,还展现出一种高度抽象、自如的游戏性,使得该作品产生不同寻常的语义和诗意。这应对我们有所启发:对纯净形式的探索并不一定是通过一味缩减,最终达致单一层次的清晰性或简单性,而是有潜力通过作者的概念性思辨或创造性操作,获得一种语义层次丰富的复杂性——这在我看来,意味着中国建筑从1990年代末期开始的对纯净形式的探索,完全存在着向一个新方向开拓或新高度进发的契机。

发表评论

最新评论

投稿

投稿