海明威在巴黎的“发迹史”

来源:匿名网友投稿 2019-05-13

海明威是在巴黎生活期间写出《太阳照常升起》的。关于巴黎的生活,透过他晚年的自传性回忆录《流动的盛宴》可以了解不少,但是一个作家时隔多年的回忆总是会蒙上一种新奇而怀旧的色彩,而且容易过滤掉不少争议性的东西。这个时候,我们就需要借助传记或者其他人的回忆进行对照性的阅读。

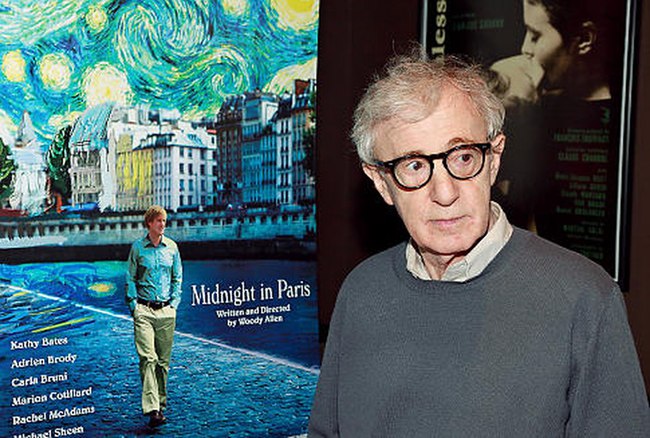

除了海明威的几本传记可以参考外,我推荐美国文化史学家莱斯利·M.M.布鲁姆的《整个巴黎属于我》,书中截取了海明威在巴黎生活的那段时期,聚焦于他从一个无名的写作者,积极投身于巴黎的社交圈,雄心勃勃地规划自己的人生,推广自己的作品,并创作出《太阳照常升起》的过程。

布鲁姆把写作的重心放在了海明威的社交与创作当中,在他看来,没有巴黎的社交生活,就没有后来让海明威成名的《太阳照常升起》,这两者之间是一种互相成就,又带着互相毁灭的关系。

海明威在巴黎期间写了3本书,但只有《太阳照常升起》大卖,布鲁姆甚至把这本书比作海明威的发迹史。因为这本小说的大多数人物都有现实的人物原型。海明威要么是故意为之,要么是叙事技巧不甚高明,让这本书在写实与虚构之间摇摆不定,使得很多熟悉巴黎文学圈的人一一对号入座,对现实中的人物原型造成了极大的困扰。

正是借由这本书,海明威一跃成为“迷惘的一代”的代言人,风头盖过了“爵士时代”的代表人物——自己的好友司各特·菲茨杰拉德。当然,用这种解读方式来诠释文学作品,能否令人信服,我们暂且不论,但是无论如何,随着“迷惘的一代”这个概括性的短语流传,小说的大卖,海明威的成名,这一切都变成了文学史上最精彩的一段故事。

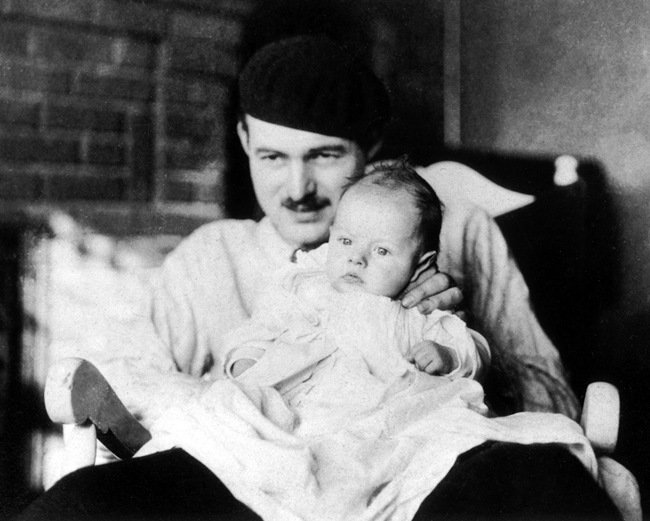

海明威在巴黎断断续续生活了6年。1921年12月,海明威携新婚妻子哈德俐·理查森乘船从美国到了巴黎。那个时期的巴黎是世界中心,是全世界的艺术家都向往的世界之都,之所以如此,大概是因为当时的巴黎物美价廉,适合艺术家这样的穷人生活。

刚刚经过一战的法国,伤亡惨重,劳民伤财,为了安抚人民,政府发行的货币引发了恶性通货膨胀,1920年的时候,12法郎可以兑换1美元,到了1925年,则需要加一倍才能兑换1美元。法国政府的困境,反而催生了二十世纪历史上有名的移民潮流,很多美国人被巴黎的生活方式吸引而来。海明威夫妇就是其中一员。

读海明威的书信集时,很难忽略他刚到巴黎,兴冲冲给友人写的信里呼唤“法兰西万岁”,因为“什么在这里都很便宜。旅馆房间12法郎。两个人一顿饭,男人足量,约12法郎至14法郎,约等于50美分。葡萄酒60美分,好葡萄酒。朗姆酒14法郎一瓶”。对于一个喜欢喝酒和美食的年轻人来说,没有比巴黎更美好的生活了。

海明威是以美国《多伦多星报》驻巴黎记者的身份来到欧洲的,这个记者的工作能给他带来1500美元的收入,再加上他的妻子哈德俐继承了一笔8000美元的遗产,他们每年的开销大概控制在3000美元,足够他们在巴黎过很舒适的生活。

但是,他们估计还是有严重的资金缺口,因为作家海明威并不安分,除了写作,他还有很多爱好,比如旅行、滑雪、斗牛,当然还有无数的舞会、宴会和酒会等,所以许多年后,海明威记忆里的巴黎反而是那个饥饿的巴黎,正如他在《流动的盛宴》里写到的,饥饿也是一种很好的锻炼,“巴黎是一座非常古老的城市,而我们却很年轻,这里什么都不简单,甚至贫穷、意外所得的钱财、月光、是与非,以及那在月光下睡在你身边人的呼吸,都不简单”。

上世纪20年代的巴黎,聚集了很多文学家群体,但是大部分文学家都有自己的圈子,外人很难进入。幸运的是,海明威来巴黎之前,怀里揣着美国作家舍伍德·安德森的介绍信。安德森此前曾在巴黎侨居过,结识了作家格鲁特·斯泰因、诗人庞德等人,他写了封热情洋溢的介绍信推荐海明威,说他在写作上前途无量,希望大家可以照顾一下这位年轻人。

要是没有这封介绍信作为敲门砖,海明威在巴黎的生活也许会是另外一番模样。

在写作的道路上,孤身一人每天去咖啡馆写作固然是很重要的事,但是如果没有人交际和指点,他一定会走很多弯路,充其量成为一个“阁楼上的天才”。与这些久居巴黎的文化人交际,无疑打开了海明威的视野,同样,这些交往也逐渐成为了海明威的写作素材。

在巴黎的海明威与成名之后的海明威,形象是截然不同的,比如,上世纪30年代的海明威是个狂妄自大的英雄形象,上世纪40年代的海明威是个酗酒的吹牛大王,上世纪50年代,他的身体健康遭受了严重损伤,老年的海明威在公众形象方面的缺陷是如此远近闻名,以至于很多人都忘记了上世纪20年代的海明威是个温文尔雅,极富魅力,充满了慷慨与热情的年轻人。

在《整个巴黎属于我》中,布鲁姆这样概括他的性格,“在巴黎的媒体圈,没有人对海明威持中立态度——终其一生,人们对他不是崇拜,就是反感。但是每个人似乎也能察觉到,他会有不凡的人生”。

海明威在巴黎的写作得到了斯泰因、庞德等人的极大帮助,无论是写作训练,还是资源利用,他们都穷尽其力地为这位年轻人提供帮助。比如,被称为“迷惘的一代”代表作的《太阳照常升起》,其中“迷惘的一代”这个提法就源自海明威与斯泰因的一次谈话。据说是斯泰因去修车厂修车的时候,跟修车厂的老板闲聊,感慨现在的年轻人工作不踏实,老板说了一句“这是迷惘的一代人”,这个句子就这样成为海明威的专用,进而成为一代人最真实的写照。

“迷惘的一代人”与“爵士时代”的享乐主义形成了最好的对照,而后者的代表者正是海明威在巴黎结识的好友司各特·菲茨杰拉德,虽然只比海明威大三岁,但早已成名,他和他的妻子泽尔达是美国的大明星,社交媒体界的宠儿,走到哪里都引人注目。他们在巴黎过着花天酒地的奢华生活,而当时的海明威还是一个不名一文,渴望成名的初学者。

菲茨杰拉德对海明威十分照顾,不但带他进入了上流社会社交圈,还为他推荐了很多资源,正是通过菲茨杰拉德的介绍,海明威结识了美国斯克里伯纳出版社的编辑麦克斯·珀金斯。而海明威在斯克里伯纳出版的第一本书《春潮》,则是一本模仿和嘲讽老友舍伍德·安德森的讽刺小说。

在海明威的写作生涯中,我们经常会看到这种模式,在他需要帮助的时候,他会极具魅力,让人心悦诚服地帮助他达成目标,那些早年对他帮助很大的人,比如,安德森、斯泰因、庞德、菲茨杰拉德、埃德蒙·威尔逊等人,在他成名之后,几乎都与他心生间隙,逐渐远离。

海明威本身是个心高气傲的好胜之人,从他热衷拳击运动就可以看出,他大概是文学、艺术圈最会玩拳击的人,与那些成名的作家、艺术家初次见面就热衷谈论艺术不同,他或许是因为意识到自己在艺术和写作方面并没有优势,所以他转而通过教他们拳击运动找回颜面——他和庞德初次见面就热心地教授他拳击,还向安德森偷偷形容庞德打拳击的时候像一只龙虾,“他很想学,但力不从心”。

在他成名前,海明威的这种傲慢掩藏在温文尔雅的乖巧背后,一旦成名,他意识到自己的风头已经远超过那些要么止步不前,要么沉迷于酗酒和社交生活的前辈之后,他开始展露出自己“面目狰狞”的一面。他鄙视菲茨杰拉德文风已经陈旧,嘲讽斯泰因只会说“一朵玫瑰是一朵玫瑰是一朵玫瑰”,舍伍德·安德森被他专门写了一本书进行嘲讽,更别说在《太阳照常升起》里,把周围一群朋友的私生活照搬进了书里,并以此成名。当然,他的妻子也不能幸免,著名历史学家保罗·约翰逊在《知识分子》里用了一个章节揭露了海明威的4任妻子都是家底殷实之人,有助于他安心写作。

《太阳照常升起》大卖之时,海明威与第一任妻子哈德俐的婚姻也走到了尽头,对此,菲茨杰拉德多年后有个毒评,他说海明威每写一本书就会换一个妻子——这个说法倒是对约翰逊观点的一种印证。

发表评论

最新评论

投稿

投稿