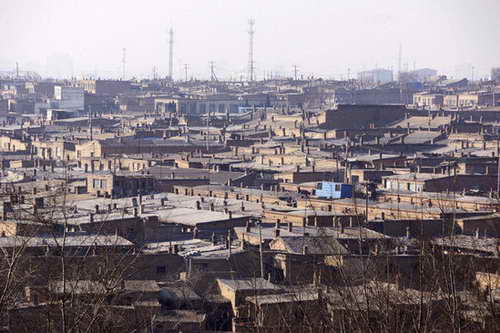

AB两面,城中村与棚户区

来源:网友失念pan投稿 2014-07-28

相信很多人都看过电影《贫民窟的百万富翁》,这部第81届奥斯卡最佳影片的获得者,在讲述了一个感动人心的故事之外,也深刻地描述了印度大城市孟买城中的贫民窟景象。片中极具人文关怀的表现无形之中让很多人深深地体会到了贫民窟生活的艰辛和无奈。感动之余,很多人不禁联想自己身边是否有贫民窟的存在?那么,跃入每个人脑海中的就是极具中国特色的两大孪生兄弟——棚户区和城中村。

可是,城中村和棚户区究竟是不是可以被认为是中国特色的贫民窟呢?

事实上,判断几个表面类似的事物是否相同,就要抛弃其外表的枝叶纠缠,深入其内部进行分析和认识。首先作为分析三个概念最核心的部分,一定要了解官方对于这三个概念的准确定义。

贫民窟——联合国对贫民窟定义是指最恶劣的住房条件、最不卫生的环境、犯罪率和吸毒盛行的穷人避难所。

城中村——从狭义上说,是指农村村落在城市化进程中,由于全部或大部分耕地被征用,农民转为居民后仍在原村落居住而演变成的居民区,亦称为“都市里的村庄”。从广义上说,是指在城市高速发展的进程中,滞后于时代发展步伐、游离于现代城市管理之外、生活水平低下的居民区。

棚户区——棚户区是指城市建成区范围内、平房密度大、使用年限久、房屋质量差、人均建筑面积小、基础设施配套不齐全、交通不便利、治安和消防隐患大、环境卫生脏、乱、差的区域。

从以上的概念分析中可以明显感觉到城中村与贫民窟的定义相去甚远,可以说一个是在城市发展过程中自发形成的穷人聚焦区域,属于自主发力的类型;而城中村则属于在城市规划中没能享受到城市发展,或者发展落后的地方,属于被动形成的地方;可以说两者一个是历史发展助推问题,而另一个则是历史发展的遗留问题。

而从概念上讲,棚户区本身的定义是很接近贫民窟的!但是两者本身并不能简单的划上等号,因为在中国棚户区的定义是多种多样的,其形式也千变万化,很难进行笼统地分析和描绘。

事实上,在我国,棚户区和城中村作为许多蚁族和城市外来务工人员的聚集地,常常被放在一起比较,大有一时瑜亮的味道。因此两者也如孪生子一般,焦不离孟,孟不离焦,但是事实上,两者之间有着本质的区别,使得他们的命运往往大相径庭。

生活水平大不同 百万富翁的摇篮VS脏乱差聚集地

“城中村”由于已经处于都市化地区,实际地价已很高昂,为了尽可能提高房地收入,当地户籍居民建造的出租屋往往是高度密集的简易楼,楼高可达十多层,而其密集程度则被人称为“亲嘴楼”。这样楼房林立的聚落类型看上去远比通常所说的棚户区“现代化”。

而这些楼房的主人虽然户籍上是“农民”,在面临强制拆迁时也可能是弱者,但他们与数量多得多的贫困租户相比不是一个档次,甚至与“市民”相比,他们的房租收入也令人羡慕,以至于改变他们的“农民”户口反而常常要实行强制。而且伴随着城中村改造,很多村民能得到大量的补偿,往往就是百万富翁诞生的摇篮。所谓矮穷挫一夕变身高富帅,根本不是梦想。

棚户区:城乡接合部,尤其是远郊区,由于实际地价低,当地户籍居民投资少,出租屋更为简陋,楼房很少,常常就是棚户,由此在一些大城市的“城乡接合部”往往形成一条“棚户地带”。同为租户,与“城中村”的租户相比,这里的“外地”租户居住条件更差。

与往往同为“农民户口”的城中村房主相比,则这些租户不仅住得差,而且身份也更为卑下。而与“合法棚户区”的市民相比,他们由于没有“棚户居住权”,更是明显的处于更为弱势的地位。换言之,在“租户”、“农民户口”和“棚户居民”这三重身份中,他们的地位都是最低的。

土地性质大不同 改造后房产境遇两重天

其实城中村和棚户区最大的不同还在于两者本身的土地性质的不同,城中村属于城市中的农村,其土地性质本身是属于集体土地的!而棚户区在太原主要是西山矿区,东山地区,太钢周边地区。国有大型老厂矿周边和城中村是改造的重点地区等等。这些土地一般均为国有土地。

因此同为改造,城中村改造和棚户区改造的最大区别就在于,城中村改造的土地很多是在农民集体土地上建设的房屋,未缴纳土地出让金等费用,其产权证不是由国家房管部门颁发,而是由乡政府或村政府颁发,所以叫做“乡产权”,又叫“小产权”。这种房子对于城中村本身的居民是无伤大雅的,但是对于外来购买居民则是大忌,因为没有产权,无法卖出和转让,就变得十分不靠谱。

但是棚户区改造则与之不同,因为棚户区本身的土地性质就属于国有土地,在此进行的改造其房子产权一般即为大产权,国家会发放的土地使用证和预售许可证,购房合同国土房管局也将会给予备案。外来居民购买棚户区改造的房子也不用担心产权问题,可以领到大红本,日后房子也可以进行买卖和转让。

发表评论

最新评论

投稿

投稿