时评:大多数的城市建筑没考虑人性化

来源:网友烟波的蓝投稿 2015-02-10

大多数的城市建筑没考虑人性化

近日 ,大象公会《摩天楼的温情》一文为我们掀开了一个安徒生童话里传达的道理:皇帝没有穿衣服!——呃,是我们大多数的城市建筑没考虑人性化!

这篇雄文的开始时这样的:“长安街这样的超宽马路被许多人认为是只适合乘车检阅市容、但反人性的设计——行人不但很难走到马路对面,而且整条街上没有一处可供停留、驻足、休息的地方。但中国城市新建街道全都在向长安街看齐。”

在这篇以纽约曼哈顿为范例的文章中,作者一言以蔽之的说到曼哈顿在百年中建设起来的街道的特点:曼哈顿街道对行人非常友好。

事实上,这也是2014GQ年度人物“年度建筑师”李虎提到的:“至今我们的城市文化仍然缺少真正对人性的关怀,对个体的尊重,对独立人格的培育和对自由的宽容。”

“什么是建筑的本体?”,这是不断争论的话题,因为它因人而异。在日本的建筑思想转变是目前发生在建筑界的典型现象。在几乎同步发展的欧美更是这样,在中国也在潜移默化、迅速地发展,并且进行建筑思想的转变。我们的建筑本可以逐步发挥出来它对社会、对城市的一种巨大变革和潜力,但是还没有来得及酝酿和爆发,我们就迅速地转折到浅层,变成非常顺应市场潮流的追求。

我们急需一种更加包容的城市文化,在这样的城市里人与人更加以诚相待,没有所谓的高低贵贱之分,这样的城市公共空间可以极大地丰富,以更大的尺度来出现。比如广场绿地,邻里中心,他们更自由和开放。这里有个体和集体的共生,在这里我们建造一个神圣之作,而不是随便地盖房子,这才会给予设计一个充分的时间去思考,给予建造过程一个充分的时间来寻找那些耐人寻味的细节。

清华大学建筑学院王丽方教授为“好的城市”做了一个看似简单的概括:“我觉得好的城市应该是人性化的,它的城市空间与人的尺度很接近。”她很强调城市空间与人性的协调性。“在古代,因为技术的落后,人所能建造的空间与自己所需要的空间有着天然的协调性,而现在,随着技术的发达,能够很容易的建造起很大的建筑,于是大家就开始喜欢做大的建筑。”王教授认为这其实与人性有着很大背离。城市空间大了,并不代表居住在城市里头的人就舒服了。“我认为现在城市没有人情味,有一个原因就是它的尺度超过了人所喜欢的尺度?”

王教授的这个观点其实或多或少的指明了当下住房文化的一种方向,人们现在更愿意接受具有人情意味的住房环境,许多开发商也热衷于打“小镇文化”牌,将重构人际关系放在城市规划和住房建筑设计的重要位置。

不但城市空间与人性要相协调,空间与空间也需要协调,好的城市,城市空间和建筑空间必然是互相匹配、相互协调的。“我觉得城市和建筑的关系,首先城市要留一定的规律给每一个建筑,然后建筑按这个规律去建,在形成自己的同时,逐步形成城市的空间,这是一个双赢的局面。”王教授是这样解释城市与建筑之间的关系的。并且,她以北京为例,“这些年来北京的城市建设面积,量是非常大的,可以说面积超过了古代北京的多少倍。可是有没有很多倍那么好的空间出来呢?我认为是大大的没有,几乎就找不到几条好的街道或者好的场地,能跟老北京的街道和场地相比的,所以我觉得这是非常大的缺失。”

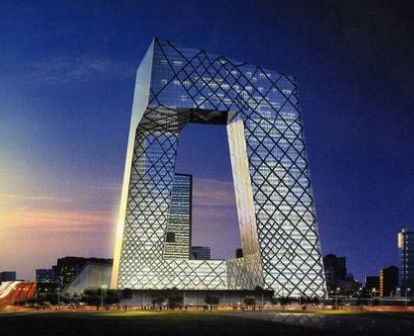

对待标志建筑,王教授认为:“跟城市的市民也好、跟城市的环境也好、跟城市的传统也好,它们有一种内在的关系,如果没有内在的关系,只是一个很奇怪的东西的话,我觉得就算不上一个好的标志建筑。在中国我觉得对文脉和建筑逻辑这些衔接上,外国建筑师不是太多考虑的,考虑得多的话就会比较好一点,比如上海的金贸大厦。”可见,相比于奇特的造型,王教授显然更在意标志性建筑与环境和地方文脉的贴合,这种贴合,本质上还是与人性的一种协调性,还是以人性的尺度为衡量建筑好坏的重要标杆。

发表评论

最新评论

投稿

投稿