自成一格的楼梯

来源:匿名网友投稿 2018-11-02

现实中,我们真能把楼梯从交通功能中剥离出来,让其变成一个有趣的个体吗?

我也不知道,于是我决定找找看。

没想到,不找不知道,楼梯真奇妙。

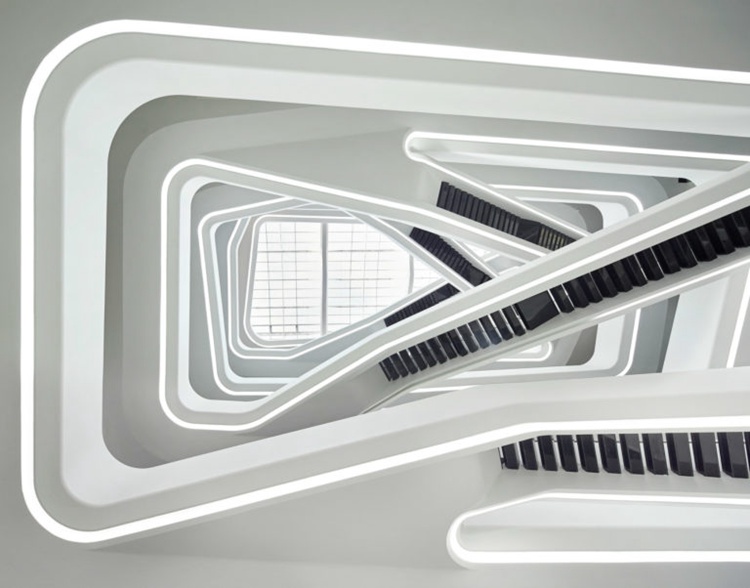

NO1 天马行空型

这部楼梯从建筑中脱颖而出变成了艺术雕塑,不管你有没有真正地走上去,由于其曲线的新奇性,你的视线就会帮你完成从起点走上去最后又回到原点的心流体验。

.gif)

乍看这件艺术品的曲线十分复杂,实际上,这部莫比乌斯环一样的楼梯是由双螺旋首尾互接形成的。

.jpg)

然而效果自然是一加一大于二的,不仅整体弧形变得完整自由,而且,由于在视线上的二维性,由其曲线交错分割出的碎片空间带给不同位置的观察者以不同的观感。

.jpg)

如果各位看官觉得莫比乌斯环型的建筑早已见怪不怪的话,那我们来看看下面这个脱了缰的楼梯有多天马行空。

这是Heike Mutter与Ulrich Genth的作品“老虎与乌龟——魔山”,脑洞大开的设计师把楼梯变成了一架奇幻的过山车。

.jpg)

在这里,楼梯就是过山车,过山车的形象代表着荒诞与扭曲,但它却有力量深入人心。你可以像坐过山车时尽情地因为紧张害怕而大叫,这里没人会向你投去异样的眼光,反而可能会跟你采取相同的举动。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

NO2 热情互动型

传统型楼梯代表的是动,即不停留。然而,当代设计师给楼梯又赋予了静,即驻足的属性后,楼梯又变成了一个向人们敞开怀抱,能彼此交流互动的场所。

首先来看藤本壮介做的“立体胡同”。

建筑师在城市的角落安插了一个个楼梯空间,而其中楼梯平台的设置又让楼梯的定义从行走变成了停留,人们可以随时停下来放松片刻。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

具体来说,就是对简单的楼梯进行了起、滞、折、合的设计处理。

“起”就是简单的向上爬的过程,具备一定的探索性。

.jpg)

“滞”指的就是要给攀行者提供驻足平台,让人可以稍事休息,与周边景观互动,或是提供一个交谈的去处。

.jpg)

“折”就是要让前进路线进行转折,这样前进方向和视线产生变化,体验自会变得丰富。

.jpg)

“合”也就是分,分也是合,在面对多走向的楼梯时,人的选择也就更自由,行为也就更加丰富。而多条楼梯最后交汇于一个平台,又增加了邂逅与相遇的趣味。

.jpg)

Heatherwick在纽约哈德逊广场设计的楼梯装置(Vessel)。这部楼梯变成了供人们放松娱乐的立体式公园广场,也是起滞折合四元素别具匠心的重复组合形式。

.jpg)

.jpg)

楼梯包含了154个首尾相接的梯段,2500多级台阶,80多处平台,提供了大约1英里长的城市立体公园路线。

.jpg)

NO3 拐弯抹角型

当在起滞折合的基础上再加上“遮”这一属性,楼梯“找”与“被找”的行为现象就凸显出来,楼梯就变得“拐弯抹角”了。

.jpg)

在这个案例中,设计师在楼梯间设置了竖向的挡板,起到了隔阂视线的作用,更加激发人们去看的欲望,从而使行为体验进一步丰富。

.jpg)

.jpg)

这部立体迷宫的生成逻辑是先形成单元,再进行单元的重复堆叠,之后再加入起到了隔断视线作用的竖向支撑。

.jpg)

所以,有时候不用过多的纠结于设计。由于楼梯自由的特性,设计师越减少人为的设置,在其中活动的人们的行为就越自由随意。就如藤本的这个亭子,乍一看不就是由一堆细柱子分割出来的楼梯么。

但是,当你走进这部楼梯,多重方向梯段的选择会让你必须“拐弯抹角”地前进,楼梯传统的引导性消失了,这样一来,你就能更自由地遵从自己选择的道路去探索这个空间,并与相遇的人进行互动。

.jpg)

NO4 简单粗暴型

最简单粗暴的当属MVRDV在鹿特丹中央车站前广场设计的巨型楼梯了。设计相当简洁,特征只有一个,那就是“大”。

.jpg)

当然,其简单的外形也是为了陪衬旁边的标志性建筑,但其金字塔般的简洁壮观特性更使其一经发布就成为网红。

.jpg)

.jpg)

大楼梯此时不单是沟通了上下两个空间,更是沟通了人的上下两种心境。

当你站在大阶梯之下,你会为楼梯的壮观而触动,看着楼梯上络绎不绝的人也会跃跃欲试的想去挑战一下自己。而当你爬站在楼梯顶,俯瞰整个城市景观,再看到大楼梯下的人,自然也会抒发出一种登高望远的感慨。

如果没有MVRDV那么胆大,不如就给自己的大楼梯加点意象。

.jpg)

少林和尚飞行剧场坐落在柏树山的顶部,建筑概念充分尊重了周围的自然景色和历史遗产。

在这里,楼梯变成了“山”。

.jpg)

楼梯的上层部分形成舞台周围的环抱观众席,最终形成一个中间有风洞的露天剧场。

.jpg)

这就是简单粗暴又能独领风骚的楼梯们。

但有一个基本的前提,那就是你的楼梯体量必须很大,一大遮百丑。

NO5 最后

当代建筑的一个明显特征就是概念的突破,今天只是给大家提供了一个小小的看问题的思路,即楼梯脱去垂直交通这一传统外套,成为空间主角也就带来了空间趣味。

武侠中独孤九剑的高明之处在于无招胜有招,或许楼梯设计的高明之处就在于做楼梯不像楼梯吧。

你要相信,水珠里也能藏着世界。

发表评论

最新评论

投稿

投稿