中国需要明星建筑师吗?

来源:匿名网友投稿 2016-01-22

图片来源:互联网

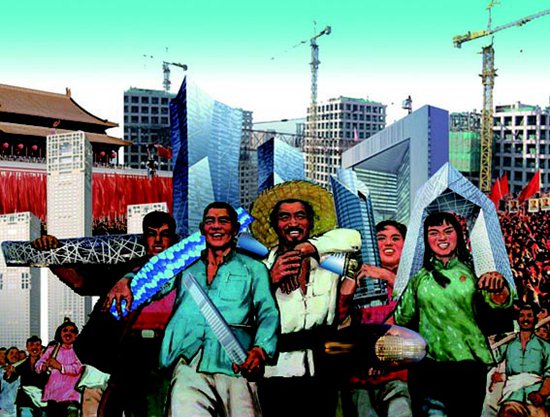

明星建筑师(starchitect)这个词将明星和建筑师结合为一体,适应了当前的流行文化趋势,同时提升了建筑师的地位,将其名誉商品化,形成了一种所谓的品牌效应。这其实是情有可原,因为建筑学是一个特殊的设计行业,大量的被注入社会,政治和经济等因素:每栋建筑背后流动着大量的资金;建筑业所创造产值往往在每个国家的国民生产总值占有很大的比例;建筑师经常面对的甲方,不是达官贵人,就是企业名流。正是如此,虽然没有好莱坞明星的漂亮脸蛋,明星建筑师们却能够经常地抛头露面,周旋于社会的上流。多数明星建筑师不再是老老实实的做建筑,更广泛的涉及了其他很多产业。相比较其他艺术和设计行业的“非主流”,建筑往往是主流的。

虽然明星建筑师这一说法只是最近的事情,但它和其同义词“大师”有着很深的历史根源。早在文艺复兴时期,就有对明星建筑师的记录,Giorgio Vasari在他的1550年出版的专著《最杰出的画家,雕塑家和建筑师们的生活》中吹捧了佛罗伦萨的大师们。从那时的帕拉蒂奥,到近代的柯布西耶,密斯等人,都被写入了建筑的教科书,成为一代又一代建筑师们心目中的偶像和顶礼膜拜的英雄。

虽然如库哈斯所说,一个顶级的建筑师的薪水还远远不及好莱坞的三流明星,但它们在业内的曝光度和追捧度相当之高。美国建筑师Michael Sorkin批判纽约时报的建筑评论员Herbert Mushamp“总是写一样的东西”,其中37%的文章写的是库哈斯,另外37%推崇盖里。就连库哈斯自己也经常自嘲,只是由于他的名气,OMA在很多项目中被开了绿灯。创造“毕尔包效应”的盖里,随后也被邀请到了世界各地,复制着他那标志性建筑,被期望能够重演奇迹。但是,他们事业上的成功究竟能够多大程度的推动城市的发展?离我们更近点,被疯狂开发的中国城市吸引着众多明星建筑师的光临,他们会对我们,及我们的城市有多大的影响?他们对我们重要吗?

回到之前的文章《精英公社》,我曾经提过一个“嫁接”的概念。嫁接,是试图将两个不同的事物结合在一起,它是一个漫长的融合过程,有着很大的风险,因为可能成功,也可能失败。如果将这个概念用来思考城市,新兴的地标建筑和背后蕴含的大师们的意图被嫁接在了中国的城市之中,正经历着高风险的结合过程。这个过程是痛苦的,不会轻易的被大众所理解,并被保守派们无情的批判着。

图片来源:互联网

奥运之后,北京城恢复了平静,在未来近期,不会再有鸟来筑巢,不会有外星人来下蛋,更不会有人在城市的天际线上挂上个裤衩。明星建筑师们的兴趣也早就转移到了世界的另外一个角落,中东,那里的人们正在用快被耗尽的石油来换取新的巴比伦城。可嫁接的融合过程还在中国城市缓慢地进行着,地标建筑和现实社会之间的差异性继续创伤着我们。明星建筑师们的作品只能在专业杂志上保持着绚丽的光泽,却渐渐离我们的生活越来越远。我们依旧不知如何造城,更可耻的是,在不经思索的破环城市,并堆积了无数个“垃圾空间”,好的建筑只不过是城市地图上几个微小的点。

年轻的中国建筑师们努力的弥补着这个创伤,可很多仅仅沉溺于不加思索的模仿着大师们的作品,争着用最流行的绘图软件来生产最时髦的建筑形式。城市的复杂性远远超出了我们建筑师们的想象,鄂尔多斯造城的失败证明了我们轻视了城市。库哈斯曾经点出做建筑和城市设计的区别,即建筑师总是排除其他一切事情,而城市设计则是是包涵和考虑所有的事情。因此,在惊叹参数化设计的奥妙的同时,我们还要更努力的去理解我们的城市,以及我们的文化。

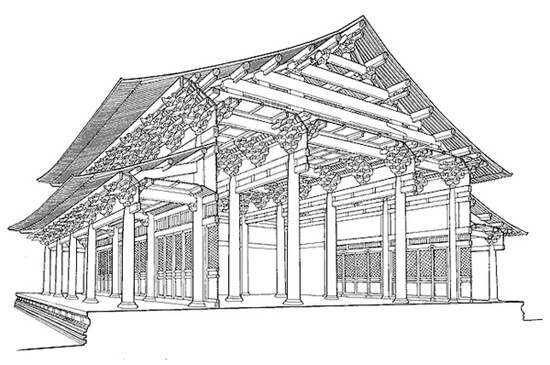

我们应该对自己的文化感到自豪。比起现在粗制滥造的仿欧式和仿古式,我们的祖先在历史上建造了无数种独特的建筑形式,而这些形式和城市的布局紧密地联结在一起,反映着当时的生活方式,社会结构和人文气候。北京的四合院和福建土楼是两个比较典型的例子,也是我比较喜爱的。此外,我们祖先还留下了不少可以和西方《建筑十书》媲美的建筑学著作。相比较现在的枯燥无味的建筑规范,宋朝将作监李诫的《营造法式》精心的解析了详细的建造过程,并阐述了如何维妙的结合建筑形式和传统木结构体系。应该感到惭愧的是,在几百年后的今天,我们对建筑的理解却无法达到那时的高度。(上世纪,梁思成先生对中国建筑做出的贡献是不可否认的,他几十年带着多病的身躯对古建的研究让人不禁凄然泪下,编著的《清式营造则例》,以及和营造学社的成员们一起的著作《中国建筑史》使中国传统建筑文化得以延续。)

图片来源:互联网

当然,我们对传统的追求并不是排斥当前全球化经济和日益更新的信息科技,而是包容它们去发展自己的本土文化。在这个前提下,广泛的“撒种”似乎比“嫁接”更为贴切,因为我们希望更多的种子能够在自己的土地上生长。我们不再依赖于少数的外来的明星建筑师,我们需要一群自己的明星建筑师,不光是一群,而是一代人,然后一代又一代的繁衍下去。因此,我们需要学会批判性思考。OMA最近在AA的展示了他们在过去35年共4万页的写作,如果大约300页是一篇博士论文,他们一共培养了约133名博士生。或许比起我们熟知的会做大裤衩的OMA,他们更应该被称作城市建筑智囊团。在最近的Roadmap 2050项目中,他们再次主动的把建筑师的角色推倒了最前沿,通过建筑师的语言来倡导未来城市可持续发展的趋势,并鼓动欧洲各国政府联手建立一个新的能源网络。这是似乎把Ole Bouman的“Unsolicited Architecture”提升到了一个新的高度,更为主动的将建筑和当前的社会,政治,经济的发展趋势联系在了一起。

当前中国城市的快速发展对我们来说是一个机遇,也是一个挑战。我们不应该为自己能建造的多而感到自豪,我们应该为不去思考并无法创造好的作品而感到羞耻。只有这样,我们建筑师才能尽到自己存在的职责。多年前的《非常建筑》一书吹响了现代中国建筑师崛起的号角,今天,我们还在等待什么呢?

发表评论

最新评论

投稿

投稿