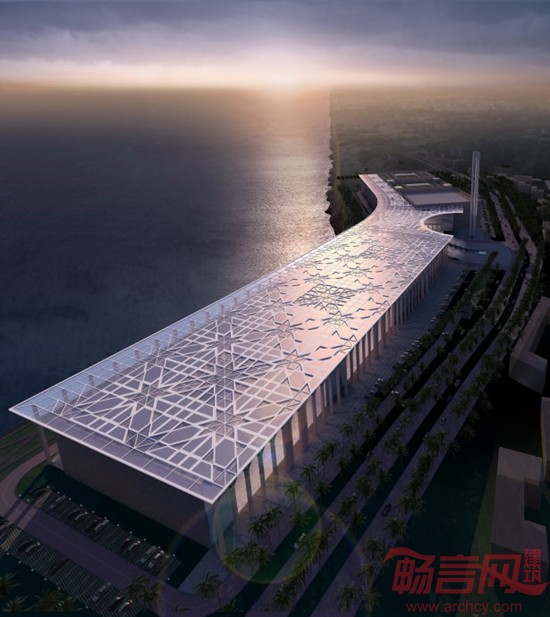

阿尔及利亚奥兰会展中心

来源:网友辉投稿 转载自:CCDI 2015-03-20

项目地址:阿尔及利亚 奥兰市

项目业主:阿尔及利亚国家石油中心

建筑/结构/机电设计:CCDI

建筑师:王海

用地面积:约90000平方米

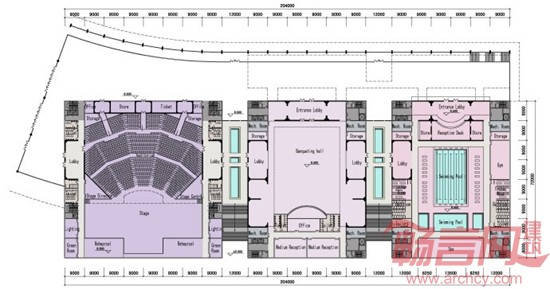

建筑面积:约130000平方米

容积率:

建筑高度:标塔70米,展厅30米

结构形式:钢筋混凝土+局部钢网架

设计时间:2008

一、项目背景

2010年,第十六届国际天然气(LNG)大会将在阿尔及利亚的奥兰市举行。LNG大会在能源领域具有世界级的重大意义和影响力,届时将有4000多位专家和与会人员以及200多家企业参加。LNG大会每三年举行一次,每次持续四天,会议议题涉及到技术、经济、科学等各个方面,会议在液化气生产国和进口国间交替举行。为迎接此次盛会,阿尔及利亚政府决定在奥兰东部一块面积为8.6公顷的空地兴建一座国际会展中心,其建筑功能涵盖大型展厅、会议中心、宴会、酒店、商业等多种混合用途。

从选址看,项目基地呈长条形,海拔约 150米,南靠区域干道,交通便捷;北临峭壁,可俯瞰地中海壮丽景色。优越的自然条件加上复杂的功能要求,使该设计任务吸引了多家国际一流的建筑事务所参与竞标。其中,CCDI是获得入围的唯一一家中国设计机构。

二、地域符号的延伸

阿尔及利亚地处北非,与一般意义的非洲各国之间有撒哈拉沙漠相隔,从而文化面貌也迥然不同——石油和天然气资源使阿尔及利亚人得以在物质生活上更接近现代欧洲的时尚面貌;而在精神上又极度地信奉伊斯兰教,虔诚忠实。两者的对比和反差形成了微妙有趣的社会面貌。虽然曾经作为法国殖民地多年,但仍然可以感受到阿尔及利亚人强烈的民族自豪感。同时,当地对西方文化又采取极为包容的态度。漫步奥兰城中,可以看到历经多年的发展,富有地域特点的阿拉伯摩尔风格建筑和欧洲古典主义风格的建筑正在复杂而和谐的交融在一起。

本方案的出发点在于对当地文化和宗教生活的充分关注,及其在建筑符号上的延伸——建筑师寻找到一种具有阿拉伯摩尔风格特征、同时又不失现代感的八边形平面元素作为该建筑的地域符号语言,并将其放大、延伸形成屋顶制式,成为独特的空间网格结构,再将会展、会议、酒店等功能空间整合其中,一气呵成。

从整体效果看,奥兰会展中心重点强调了阿拉伯元素的现代诠释:平面设计依据基地的特点,采用传统建筑惯用的“多变轴线+规整形体”的组合方案;在建筑空间设计中,极具现代精神的会展建筑被赋予传统元素如柱廊、拱券、塔的设计意向;在细部设计中,抽象的阿拉伯风格的图案仿佛在向人们述说阿拉伯人对几何学做出的孜孜贡献;而作为材质精选搭配的结果,厚重的石材、雕花的玻璃和图案化的天窗和遮阳无不体现了对地域文化的谦逊尊重。

三、过渡空间的叙事营造

会展中心作为大量人员聚集的场所,交通流线的设计至关重要。在奥兰会展中心,建筑空间的序列被赋予了相应的交通组织意义,不仅提供了舒适宜人的步行环境,也以更高的效率应对会展时期的高峰需求。

展厅、会议中心、宴会厅、酒店等多个功能模块沿狭长的基地排开,彼此之间的开放空间作为城市街区肌理的延伸,增强了城市和海岸的联系。最重要的公共场所是位于会议中心和展览中心之间的架空步行平台——“阳光大厅”,这里也是主入口主轴线空间序列的高潮所在。作为完全开放的空间,此处人们即可汇聚交流,海风吹过中厅,阳光透过屋顶,巨大钢构架形成抽象的地域符号投射在高大的实墙和清澈的水池之上,传统和时尚在光影变化之中来回穿梭。面海的一侧,与“阳光大厅”相连的500米长的柱廊,向两翼延伸出去,浅色的石材巨柱与岩石峭壁呼应相依。而在多个功能模块之间的狭长过渡空间,设计师回归到阿拉伯传统的造园理念,创作出富有情趣的“灰空间”,犹如阿尔汗布拉宫的水院——宁静的水面宛如天堂般的清澈、祥和,安抚着人们的心灵,也在一定程度上促成空间的叙事感。

四、可持续发展设计

奥兰会展中心身处地中海气候区,节能、可持续发展的“绿色”设计也是建筑师着重考虑的内容。合理紧凑的总体布局留出大量的空地作为绿化和城市开放空间;步行优先的交通组织,鼓励人们使用公共交通系统;建筑布局的朝向角度,在充分利用自然通风和自然采光的同时,也设置了一些被动式太阳能装置,配以适当的遮阳设计等等,这些举措都在不同方式、不同的层面上达到显著的节能效果。值得一提的是:太阳能发电板与屋顶的设计相结合,共同编织成阿拉伯风情的图案。

千百年来,根植于地域风土中的阿拉伯传统建筑体现了阿拉伯人民的勤劳和智慧。可以毫不夸张地说,在当地的气候条件下,传统的阿拉伯建筑就是绿色建筑,许多千年传承的设计手法都值得我们当代人借鉴。新的会展中心既然是为国际天然气大会而建,就更应该体现对环境和能源问题的关注。

五、结语:展望主流设计机构的境外拓展

在不久的未来,一座现代的阿拉伯建筑将在地中海之滨迎接来自世界各地的朋友。设计是否成功,俨然留待后人检验。相对于建筑本身,我们思考更多的则是中国建筑师在海外的实践状况。作为华人建筑师的先锋人物,朱培、马岩松、李虎等人已经从不同的角度实践了境外的设计任务,而大量的中国主流设计机构,却鲜见主动营造境外作品的案例。在与境外客户和建筑师的交流之中,我们隐约体会到其中存在文化解读上的差异——境外建筑媒体对中国建筑师的持续关注,与海外委托人对“中国创作”的信任程度,似乎暂时难以形成对等的平衡。这种差异也许需要更多的主流建筑机构去努力弥补。但愿多年之后回看这些作品,我们的这份“民族情结”能够欣然释怀。

手绘图

平面图

发表评论

最新评论

投稿

投稿