2014第十四届威尼斯建筑双年展中国馆

来源:网友tigertanaka投稿 2015-03-17

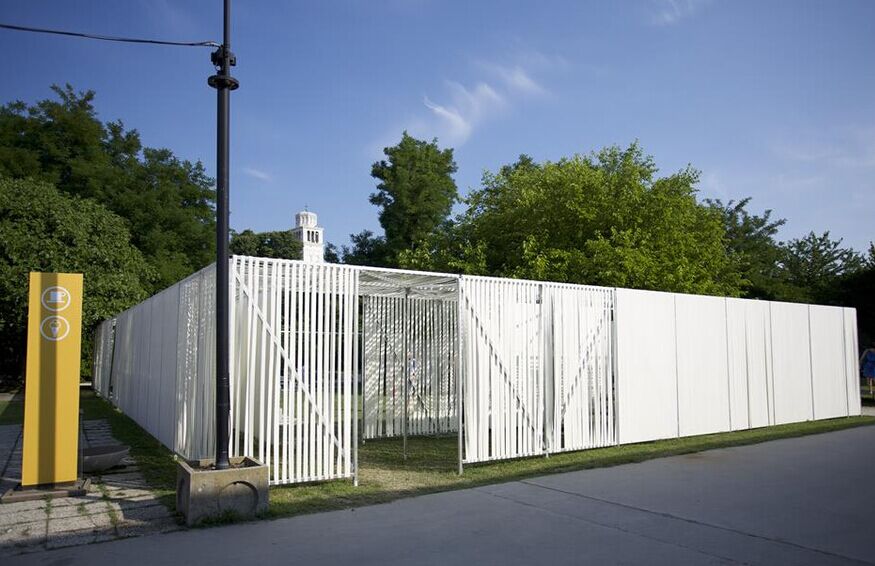

本届威尼斯建筑双年展上中国馆将由姜珺担任总策展人,携手当代中国最优秀的几组建筑、设计和研究团队(多相、都市实践和OPEN建筑),共同构建主题为“山外山”(Mountains beyond Mountains )的中国馆,以契合今年建筑双年展总策展人,当代建筑巨擘建筑雷姆‧库哈斯提出的“Fundamental”(基本法则)这一主题。

有别于以往参展建筑师各自为阵的作品展示,此次中国馆建立了多位一体的合作构架:三家建筑事务所将采用三种材料和构造体系,在台基、屋体、院宅等基本建筑概念间实现相生相克的磨合和共生。此外,研究团队、视觉设计师和艺术家则将通过内容研究、信息传达和意象再造的方式融入空间,使得中国馆成为“你中有我、我中有你”的整体,实现库哈斯策划一届“有关建筑而不是建筑师的展览”的要求,回归建筑本身。

本届威尼斯双年展全部国家馆展览拥有一个共同的主题:Absorbing Modernity(吸收现代性)1914-2014,库哈斯在新闻发布会上说:“一百年前,国家与国家,地区与地区之间,建筑的区别还极为显著,而百年之后的今天,随着战争、政治、环境与社会的变迁,建筑的民族特色正逐渐被现代化浪潮所淹没。所有国家馆都将围绕同一个主题,以各自的方式,共同叙述这个变迁的过程与其间的细节。”中国馆将这一主题意译为“化解现代性”,以“案例卡”作为基本元素,大量展现过去百年间中国建筑在构件、结构、格局、造园和形意方面的案例,一方面突出现代性作为外来冲击、以及中国建筑现代化过程中此起彼伏的矛盾,另一方面则暗示中国文明对外来冲击所一贯具有的化解甚至同化能力。

中国馆策展理念介绍

西方古典建筑史的始祖维特鲁威在《建筑十书》中的论述认为:建筑是对自然的模仿,从而将人体的自然比例应用到建筑的丈量上,并总结出了人体结构的比例规律。这一系列与形态、比例、尺度等有关的规律被归纳为西方古典建筑的“基本法则”。耐人寻味的是,崇尚“道法自然”的中国建筑同样侧重模仿自然,但并非简单取之以尺度、比例之“形”,而是通过近取气运之“意”、远会生克之“道”物化成形。东西方差异的根源,在于西方基本法则背后是几何学、数学乃至科学,而东方基本法则背后则是自然哲学和玄学。由于基本法则的不对等,以玄学为基础的中国建筑在以科学为基础的中央馆展出时,免不了削足适履,大致能得出“不同民族形式”之结论,却忽略了自成一体的中国建筑体系内具有普世价值的“意”与“道”之内涵。

因此,中国用以化解现代性之Fundamental,策展人将其破题为“根本”(Root),兼取 “正本清源”、 “本立道生”之义,以区别于西方量化、元素化之基本法则,而 “引发对于建筑基本法则更加丰富的全新理解”(库哈斯)。中国哲学以“道”作为至高点的方式,不在于“山高人为峰”的绝对高度,而在于设立“山外有山”的相对高度,长短相形,高下相倾,以动制静,以意化形,从而化解现代性之张扬。“山外山”以相对性创造无尽想象,即中国文明的视野。

中国馆策展的空间部分可展开为:以“家国天下”和“藏显通变”为“经”(即通用原则),以“生长收藏”为“纬”(即不同层面)。具体地说,即以“生长”作现代性之“吸收”,用现代材料和技术作标准化的预制框架与分隔;以“收藏”作现代性之“化解”,以“家国天下”之差序格局和“藏显通变”之空间意象规划“生长”。中国馆的空间部分由此可被分解为框架、分隔、院宅和园林四部分,即中国馆这一整体的“骨-皮-体-气”;进一步,针对中国馆长达半年的展期使用,我们可以再分解出器物陈设、内容、活动策划,与策展主题一道,共同构成中国馆的整体,我们可以将之视为中国馆整体的“肉-血-精-神”。

关于“家国天下”,姜珺表示,“山外山”有不同的概念,简单的一个概念就是对空间的“分形”改造。第一步,是把中国馆的现场建造成宅和院的二层法关系,即宅中有院、院中有宅的关系,这是道家的辩证意识;第二步,要打破“建筑就是单体建筑”的观念,中国传统建筑其实大都是建筑群,大都是“宅中有院”的状态,而宅院的衍生复制则像是新陈代谢;第三步,并不是要在中国馆内简单地复制宅院建筑或社区,而是通过一种螺旋的差序格局,将它和中国馆的“国家”、威尼斯双年展的“天下”结合起来,“差序格局”是费孝通先生的提法。所以中国馆从室内到室外,也是从微观到宏观的同构类推的过程,从一件器物、家具,到室内、建筑、社区、城市、国家,最后是整个天下。

策展人:姜珺

关于“生长收藏”,姜珺表示,“中国人更多是取象,而西方讲求比类。中国的自然法则,讲求的是一个循环周期各个阶段间的相生相克,是一种动态的互动关系,这就和西方的元素观和量化的比例美学形成巨大的差异。”基于这一互动关系,姜珺认为可以用“生、长、收、藏”四个阶段来为中国建筑体系“取象”,形成与之大致对应的四套体系:生——“风水堪舆体系”,关乎地理选址;长——“框架结构体系”,关乎经济营造;收——“宅院体系”,关乎社会政治与公共空间;最后,藏——“园林景观体系”,关于一种“见微知著”的中国文化,将宏观的基本法则微缩到有限的日常尺度之内。

这种参展作品之间“你中有我、我中有你”的协同关系使之有别于过去中国馆中参展者各自为阵的格局,后者更倾向于形成带有个人印记的“建筑装置”。而参展者之间体系化的协同互动,不仅接近城市化中真实的社会合作,而且能使观众更关注建筑本身,从而实现库哈斯策划一届“有关建筑而不是建筑师的展览陈设”的要求。

与此同时,策展人将“吸收现代性”命题破题为“化解现代性”。 库哈斯曾经用“ 普通城市”(Generic City)描绘“全球性单一的现代语言抹杀民族性”的后果,暗示了“吸收现代性”的一种后果:不是民族性吸收了现代性,而是现代性排斥了民族性,也即趋同。在中国建筑过去一百年“吸收现代性”的演变中,已经不只发生一次趋同,这其中民族性和地域性的诉求也此起彼伏;“现代性”在此体现为经济、社会、政治、文化等维度之间的矛盾,教条化的传统形式作为文化的空间再现固然便于识别,却难以调解现代化过程中所必经的经济、社会和政治条件;同时,即使在最意识形态化的环境中,我们依然可以发现一系列没有局限于“形式-功能”二分法之中的案例。这一历程将成为馆内空间展出的内容,一方面突出现代性作为外来冲击、以及中国建筑现代化过程中此起彼伏的矛盾,另一方面则暗示中国文明对外来冲击所一贯具有的化解甚至同化能力。

值得一提的是,中国馆场馆里还展出了画家张健为中国馆创作的一组山水画——“山外山”系列之五行图(木、火、土、金、水),这些作品在空间中并非独立存在,而是作为建筑的一部分。中国文明先有“图”后有“画”,以图明理,以画寄情,作为在一个建筑展上出现的山水画架,张建的作品介乎于图画之间;作为画,其像木、像火、像金、像水,对应馆内“生长收藏”四大主题;作为图,其分形同构的格局与馆内“家国天下”的差序格局遥相呼应;而作为对中国馆的写意,其系列作品同样被命名为“山外山”。

中国馆团队:

策展人:姜珺;

参展建筑师:都市实践建筑设计事务所、多相工作室、OPEN建筑事务所;

参展艺术家:张健;

视觉设计:吐毛球工作室;

研究团队:冯仕达、戴春、高岩、史洋、陈柏旭;

照明设计:张昕、韩晓伟

发表评论

最新评论

投稿

投稿