中国商务部驻印尼商务馆舍办公楼

来源:网友投稿 转载自:清华大学建筑设计研究院 2015-03-16

2007年7月初,我和清华大学设计院的刘玉龙副院长等,随商务部负责同志一起组队去印尼的设计现场考察了一周。在短短一周时间内,我们完成了6个方面的调研工作,包括:拟建用地现场踏勘和评估、用地环境与市政条件考察、现有办公条件调研、与当地规划部门接洽并了解上位规划和当地设计法规与规范、考察当地的建材市场与施工条件、对印尼当地的自然、气候和社会经济文化的调研和研究等。通过对项目的预研究、现场调研,以及后期整理,尤其是根据在雅加达我们与使馆人员的座谈,拜访雅加达的规划管理部门官员,以及当地最大的设计机构,使我们对项目有了全面的了解和认识,最后汇集成一份详细的考察报告提交给业主方,使得本项目后续的设计有了一个很好的基础。

这个项目的最大挑战和特色,均来自于境外项目的“飞地”特征。作为一种特殊的文化地理现象,飞地建筑的独特性在于:飞地属于使用主体,而包围了飞地的外部周边环境则属于有异于主体的国家与地区,我称前者为所“属”国家或地区“使用主体的真实性”,后者为所“在”国家与地区“建造地点的真实性”。从建筑的地域性表达看,就是要在设计中平衡这两种不同的地域特征。所以,对“飞地建筑的双重地域性”的表达的探索,是贯穿印尼商务馆舍整个设计和建造的的核心理念。

一,与容易过多地考虑飞地建筑所表达的政治意义的设计观念不同,印尼商务馆舍首先考虑的是“建造地点的真实性”,其中,又以对当地气候的应答为重点,具体表现为双层屋顶和双层立面的设计。

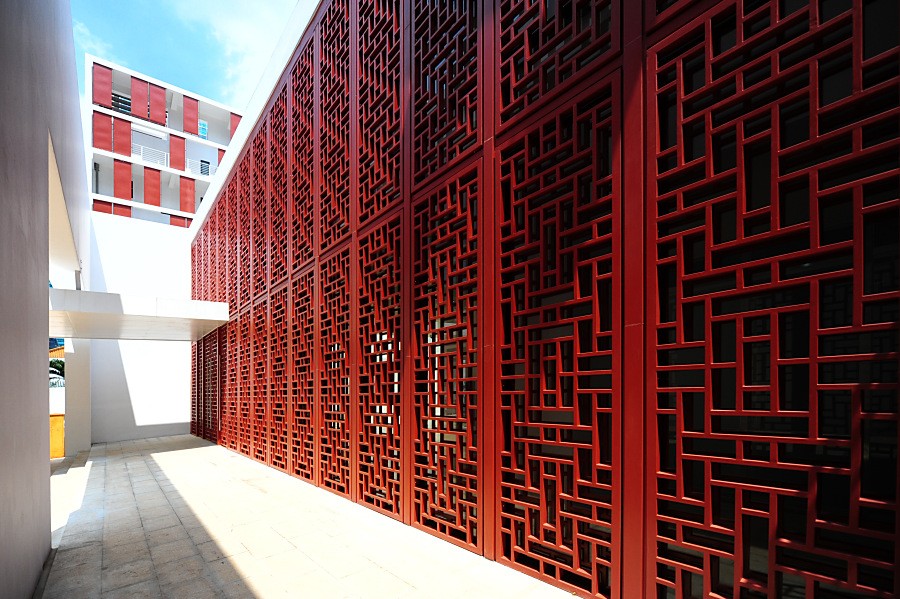

正如弗兰姆普顿在评论印度建筑师柯里亚作品所提到的“气候是文化的深层因素”,对于特定地域来说,气候条件是恒定的,而在一些极寒或极热的特殊气候地区,气候更成为影响建筑乃至建筑传统的一个根本性因素。比如说,印度人对树的崇拜,就与其干热的气候下树荫的意义密不可分。所以,印度村口的树荫,不仅成为一种传承,也影响了在印度留下不朽作品的柯布西耶和路易·康。本项目中的“设计因循气候”(Form Follows Climate)策略,主要体现在两个方面。首先,在馆舍两部分的顶部,我们都做了格栅式的双重屋顶。这样既能有效遮挡强烈日照,降低室内温度,也能形成屋顶围合性的院落。其次,在住宿部分的北立面(因为是南半球,所以北立面为受阳面),我们也做了双层表皮设计。在总共128块遮阳板中,靠近阳台部分的48块是可动的,住户能够根据内部使用要求进行局部调节。而具有韵律感的外表面,与其后功能性的内立面,也共同形成了整个建筑丰富的光影变化。由于地段周边多为高层酒店和公寓,双层屋顶和立面的设计也增加了馆舍建筑的私密性。

当然,建造地点的真实性,还包括对周边城市环境的回应。例如,将办公部分的“馆”与住宿部分的“舍”分开设置,对外在城市尺度上,形成当地两三层民居与二三十层高层公寓之间的过渡区,并在尺度上与原有的中国大使馆相协调;同时,一馆一舍的布局,使得建筑自身形成了一个“空”的绿地中心,增强了建筑自身的内聚性和领域感。

二,与相对具体的“建造地段的真实性”相较,设计中如何表达所“属”国家的文化身份,则更具有挑战性,也是我们设计中更多思考的方面。我认为,后者之所以难度更大,在于它不仅仅需要一种设计层面的策略,更需要从整体认知上,去把握一种更加抽象的命题,即:结合项目自身的一种政治和文化形象塑造的诉求,将如何更适宜地表达当代中国所应该对外呈现的时代文化精神?

这一问题本身看似是宏大叙事,但其内涵恰恰是一种对宏大叙事的扬弃。在关于文化传统的论述中,雷德菲尔德曾有“大传统”和“小传统”之说。过去我们一提中国的建筑文化特征,往往过多地注重单一和宏大的官方大传统,表现在建筑上则过于强调形式上的象征性,例如,通过所谓的三段式或对称式、甚而直接借用传统大屋顶的样式,来展现所谓的历史传统和大国气势。在本项目中,我们并不急于形式的塑造,而是通过反思,首先确立了基本的文化态度和设计原则:

其一,在以经济实力为根基的当今世界,建筑自身形式上的象征性意义已经大大被降低了,建筑更多地回归到对环境的关注、对使用者的关注,以及对自身结合使用的建造逻辑的关注。

其二,即便由于建筑的特殊性,需要展现当代中国的文化精神,对外呈现的也应该是一种多元的、开放的、包容的姿态,它不仅代表了历史上的中国地大物博、文化多样的深厚底蕴,也体现了当代中国海纳百川、自强自信的大国风范。

其三,作为一种代表官方、以及协调民间经贸往来与合作功能的建筑,尤其要展现一种亲和的、平等的、甚至有些低调的姿态和品格,这也是中国传统观念中所谓和气生财、内儒外商等精神的传承,更契合当今的国际态势。

在这个项目中,我希望能够通过设计把这种很微妙的感觉呈现出来。例如,刻意在布局上呈现一高一低不对称的形体组合,以避免对称形式过于庄严以至于给人以盛气凌人的感受;正如很多国家间的商务往来,往往从策略上采用民间合作方式以体现亲和性,在设计中,我们也着重展现类似民间建筑“小传统”所具有的平淡、普通、亲和等意象,例如大片的粉墙、小尺度的窄院等设计,它们不仅表达了中国类似气候条件地区民间建筑的传统意象,也很符合这种规模不大的建筑所应有的气质。此外,住宅立面遮阳板的可变性及其丰富的光影变化,形成灵活可变的建筑形象,传递出一种轻松与多元的感觉和姿态。

幸运的是,使用方完全接受和认可了我们的这些基本的设计理念,整体的设计思路能够比较顺利地贯彻始终。

发表评论

最新评论

投稿

投稿