清华美院十年--李卫:好建筑要做到功能性与设计感兼备

来源:畅言网 2015-12-14

.jpg)

北京博思堂建筑设计事务所总设计师李卫

柯布西耶说过:“我的建筑是通过绘画的运河达到的。”在清华大学的校园里,就有一座建筑是连接建筑与艺术和绘画的。在这里,学生们不但可以进行专业学习,还可以参观名家展览、聆听大师讲座、接受美学熏陶,这就是清华大学美术学院。

从设计规划到施工建成,清华美院的这栋建筑已经在校园中矗立十年了。十年间,无数怀抱艺术梦想的学子们在这里从懵懂走向成熟,从校园走向社会,从青涩的学生逐渐成长为中国艺术领域里的先锋,今天就让我们来回顾一下,孵化年轻人艺术梦想的清华美院的诞生过程吧。

十三年前,曾经的清华学子、该项目的总设计师李卫在留美学习、工作多年后回到祖国,为母校献出了一份精心准备的礼物——清华大学美术学院的设计蓝图。畅言网记者向李卫询问这个项目从初始到建成的过程,他向我们娓娓道来:

1999年中央工艺美术学院并入清华大学,成立了清华大学美术学院,这两所中国顶尖大学的合并颇为引人注目。2002年清华大学决定开展一次国际竞赛,在全世界范围内征集清华美院的设计方案。评委团的阵容非常强大,由世界一流的建筑师和艺术家组成,主要成员有罗伯特·文丘里、吴良镛、张锦秋、吴冠中、王明旨等大师。很多来自世界各地的优秀设计团队都参与了竞争。2002年5月,清华大学向世界发出邀请函,6月组织现场勘探,随后为建筑师留出三个月的设计时间。 9月20日各国评委飞抵北京,10月22日宣布比赛结果,由李卫带领的设计团队打败了众多竞争对手,最终赢得了大赛的第一名。

李卫当时在美国的帕金斯威尔建筑事务所担任主设计,他说帕金斯威尔本身就以做建筑教育而闻名,这次的竞赛又是为母校做设计,所以一得到邀请很快就决定参加。李卫非常重视这次的比赛,他在波士顿专门组建了一个精强团队,马上全力以赴地投入到设计当中。

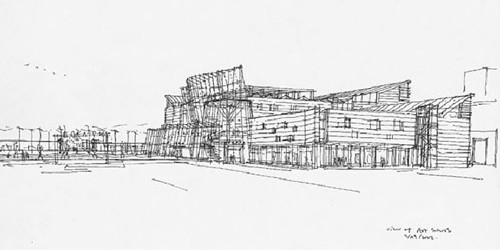

清华美院设计手稿

李卫认为美院的建筑应该营造一个开放、互动的公共空间,能够吸引更多的人到这里来。“打开的璞玉”这一设计概念就是他在波士顿逛玉石店时产生的灵感。他设计了一个以浅红色石材为外壳,内含各类艺术活动:一边是教学空间、工坊和画室,另一边是图书馆与办公的开放式建筑。随后李卫来到北京考察地形,后又为设计竞赛做深化。当时亦是清华学子的张柯哈佛毕业回国后在清华附近成立了自己的公司标准营造,有不少清华建筑的高年级学生参与其中,而李卫在北京还没有自己的工作空间,就选择在他那里进行竞赛阶段的制作、细化,包括纸模型研究和图面效果等。而竞赛交图时的动画和渲染则由同样清华毕业的兰闵开创的原景公司负责完成。

竞赛中标后,2002年11月设计正式开始,2004年3月破土动工,2005年9月建成,建设过程历时18个月。因为要把工艺美院整个校区的功能都搬过来,再加上新添的功能,整体建筑面积近六万平方米,成为清华校内最大的单体建筑。为了既不对周边的其他建筑造成压抑感,又与整体环境保持和谐一致,楼的总体高度被控制在29米左右,并设置了不少吹拔与光井,以满足艺术创作对光的特殊需要。建筑除了大小教室、画室和工坊,还包括图书馆、会议室、展览大厅和可以兼做服装设计展示走秀用的多功能厅,用来举办各种艺术展览和活动。

与一般的教学楼相比,美院的教学楼要复杂很多,在功能性方面有诸多要求。一般的教学楼只包含教室、办公室和会议室即可,但中央工艺美院作为工艺美术界一个非常重要的大本营和教学的中坚力量,教学楼需要包含陶瓷、雕塑、壁画和工业设计等门类的专业工坊和对采光有特殊要求的画室,因此增加了很多设计难度。画室既需要有足够的采光,又不能是直射光,而是需要天然漫射光线,所以北光是最佳选择,光线能够全天候很均匀地进入室内,有益于教师和学生们的艺术创作。李卫选择把画室设计在五层和北侧,在顶部开很多天窗,并在建筑的中间设计天井,让更多的天光能够进入室内。一些工坊因为要运用大型机器,对层高的要求很高,李卫为其设计了五米的层高,同时将教授的工作室也设计为这个高度,有点类似于现在流行的LOFT,将四个工作室与其中央如LIVING ROOM样的艺术沙龙设计成一个个小组团,教授在里面可以对自己的空间和夹层自由设计,让使用与交流更加方便,很得教授们的欢迎。

清华大学学科中本身就以建筑闻名,而美院的建筑又是给中国顶尖的工艺美术大师和优秀的艺术学子使用的,各方面的要求非常高,设计师的压力很大。这期间,美术界的很多重要人物都给予了宝贵意见,对包括室内外设计、建材选用等环节提出了自己的看法,例如陈丹青老师的建议对天窗的设计帮助很大。但有时太多人给予意见也会对设计师的工作造成一定的困扰,因为每个人的因喜好有偏差,意见也会不同,在这一点上,清华和美院的校领导们以及项目组的成员对李卫的工作给予了极大的支持和信任,让他放手去做,他最终在保留自己设计概念和想法的同时,局部采纳了一些好的建议。

在整体的设计理念上,李卫与清华校方的想法非常一致,中央工艺美术学院的并入对以工科为主的清华大学是一个很好的补充,所以清华校方期待学校其他专业的学生也能够多去美院参观,拓展视野,提高美学素养。李卫认为,艺术需要有一个具有凝聚性的社区,大家自由交流、互相激发,才能保证艺术的激情和活力。因此他要打造一个充满活力和互动性的开放空间,形成艺术社区的概念,把热爱艺术的人汇集在一起,形成思想交流与碰撞的港湾,建成后的美院也圆满地达到了这个愿景。

清华美院实景图

因为项目很受关注,所以在选择施工图单位时有很大余地,当时包括中国设计院、中元设计院、北京设计院、建设部设计院等单位都表示愿意参与。经过比较,最终选择了与北京市建筑设计研究院合作,李卫还把也是清华建筑毕业,在美国工作多年,有丰富经验的徐棠仙老师请到他在美国的项目团队里来,担任项目建筑师。因为建筑需要满足非常繁多复杂的功能,工坊里的管线交错,重力和荷载都很大,所以施工图的设计非常复杂。当时北京院三所的所长姜维、主建筑师朱永新、结构师薛慧丽、设计师王戈等人共同参与了设计的后期工作,在这方面方面起了很大作用。

后来为了把项目更好地落地实施,美国帕金斯威尔建筑事务所在北京成立了分部,李卫作为总设计师驻京负责把控、协调各方的工作和项目的施工建设。李卫表示,在这个庞大的项目中,很多人都参与了其中某一个阶段性的工作,为项目的最终成功贡献了自己的力量。

项目完成后,荣获了国家鲁班奖、首都规划与建筑设计奖及意大利DEDILO MINOSI奖等荣誉。其中意大利的DEDILO MINOSI奖有一个特点,非常注重建筑的使用性,该奖项只颁给已经建成的建筑,而且一定要得到使用方的好评认证。李卫认为除了造型,建筑的实用性很重要,对于使用者来说,“好用”这点很关键。现在一些建筑旨在标新立异,却忽略实际功能,外观很酷,但实际使用过程中却存在很多问题,让人感觉不方便不好用。还有一些建筑在只注重功能却牺牲了设计感,毫无特色。作为建筑师,把一个房子盖得很酷并不难,但要实现各种复杂的功能,保证既美观又实用却很不容易。清华美院的建筑做到了美观性和功能性的兼顾,现在已成为清华的景点之一。建成之后也如预期的那样,吸引了不同领域的众多人士和不同专业的清华学子,并成为各种艺术展览和大师讲座的选择和举办地。

李卫坦言,世界上任何东西都有缺憾,他们这个项目也不例外。项目建成之后发现室内的白色墙面上出现了少量裂纹,究其原因,是由于开学前的建设工期时间很紧张,施工方为了赶进度把没有完全干透的玻镁板固定到了墙面上,玻镁板干透之后发生收缩,导致有的地方出现裂纹。还有在做外墙保温时使用的一种防水保温一体化的泡沫材料,本身是在战争时期做掩体的防水与保温防护的,材质本来不错,但是在施工过程中,有的工人在上面穿孔,用来固定材料,从而导致了个别地方有漏水的情况。虽然这些问题是施工过程中对材料处理经验不足产生的问题,对建筑本身没有大影响,也可以通过后期补救,但就项目整体过程而言,还是稍有遗憾。

在室内设计方面,主要由工美的杨玉尧团队配合和施工。李卫决定使用了尽可能少的几种主材:透明玻璃、天然木、灰石板、锈铁版和白墙面。李卫表示,在做装修时有两种思路,一种思路是要设计更多的东西,另一种思路则追求“极简”、“少即是多”。他认为,就这个项目而言,室内设计很重要的一点是要让空间为艺术本身做背景。因为建筑的实际使用者都是艺术家和艺术专业的学生,他们有大量的作品,这些作品不论是雕塑还是绘画、二维还是三维,都需要得到很好的展示,建筑应该成为能够更好地展示这些作品的背景,而不是喧宾夺主。因此步入清华美院建筑的室内,你会看到白色的墙面、让人感觉舒适的石材和木制地面,整体空间简洁明快、光线感好,艺术展品在其中熠熠生辉。

作为项目的总设计师,从设计草图到建筑选材,各个环节都很费心,从开始参与竞赛到最后项目完成一共花了三年的时间,这个过程很辛苦但也很有意思,让李卫收获颇多。李卫说:“建筑能够产生一种‘场’的作用,好建筑是因地制宜生长出来的,能够对使用者和周边社区产生正面的影响,让人在建筑里感到很开心,并增进人与人之间的交流。能够有这样一个机会,运用这些年在清华和国外学到的知识和经验,把这个项目圆满完成并且得到大家的好评,让我感到很欣慰。”

清华美院室内实景图

发表评论

最新评论

投稿

投稿