杨之楠:高效与精确——BIM创造更多价值

来源:畅言网 2013-11-22

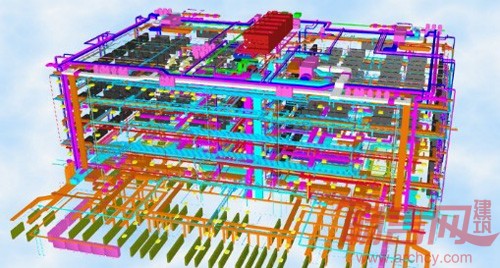

杨之楠参与设计的BIM案例:国家电网上海容灾中心工程

畅言网:在没有使用BIM的时候,可能您工作中已经涉及到标准化这种情况,已经意识到需要有一种软件和技术来推进标准化的实施?

杨之楠:我们显然意识到BIM的重要性,它可以解决很多问题,但是我们没有意识到这种信息传递的关系,因为信息传递不到位的话之前很多考虑无法落实下去,我们需要把真个过程组织起来,把设计中的各种元素特点和逻辑关系抽象集成成信息,实现管理后分解到设计的每个环节。建筑就像一个茶壶,它是铁的是铜的,多大,它要什么样的炉子,能装多少升水,可以够几个人烧,我们就可以把这些信息附含在上面,然后比如像烧火的,他就知道这个茶壶用多大炉子来烧,就是不同的人去筛它不同层面的属性要求,然后配合他的工作流程来做会更有效率。

除了建筑本身,还要考虑下游的东西,工程师是缺一不可的。建筑设计方案出来之后,设计师与工程师大家讨论后可能提出很多问题,但是如果根本性的问题发生分歧,设计会发生很大变化,工程师就只能方案修改后才进一步开始工作,这种等待使效率降低。所以我们需要更好地组织,实现更好的信息沟通,但是鉴于目前设计企业和开发商的工作模式,我们不可能把项目涉及的各个环节和专业的人员都聚集在一起。那么越来越复杂的建筑体系下,希望所有的人坐在一个会议室里是完全不现实的,如何在这种情况下展开多边的合作,如何让这些人去协调,这实际上是工程管理团队头疼的地方,但是这件事是BIM能够解决的问题,BIM提出要做一个项目全流程的信息服务和交付,能够理顺各个环节,并不是依靠一个模型来解决的。工程中很多具体的问题和情况,建筑师需要一些专业性较强的工程师来配合,工程师配合施工人员做技术内容,建筑师往往提出的是功能需要,在具体施工中工程师承担的工作比较多。

畅言网:请您介绍一些贵公司在BIM这方面投入和发展的情况?除了您所在的部门在其他部门也会应用吗?

杨之楠:我们公司对于参数化的部分是有一定投入的,对于现在的协同管理平台有一个流程的管理,包括我们其实之前不是这么多所都距离这么近的,那么配合上就会有一些像我们以前专业所的情况,有时一个项目涉及到两个所的,我们自己的图纸有内审,也会交总工办有比较资深的老专业工程师帮我们去找问题。我们现在在一个临近的办公室工作就有机会用内部网络连在一起,这是协同工作的模式,我们实际上在向这个层面慢慢地走。并不是使用了BIM就是很成功了,也许公司会有些明星效应,能够快速提升知名度,其实脚踏实地地发展这项技术才是真正应该做,我们公司已经不需要打造这种明星效应,早在零几年的时候Autodesk在介绍revit的案例中是能看到我们做的医院。从企业来讲已经了解到如果想把这件事情做好,不是一两个独立的项目或者一两个人闪耀就有价值,因为毕竟是民营企业,考虑到的首先是对整体效率的提升。

杨之楠参与设计的BIM案例:合肥祥源时代广场

畅言网:关于BIM这方面,您还有哪些需要和大家分享的感受?

杨之楠:就像我刚才谈到的关于可视化的部分,就是二维的缺陷,那么现在计算机技术有了之后,我们不必要经历人在想、在看的这个过程,这就是可视化最大好处。但同时也不是必须可视化才能做BIM,这件事情是很多可能想做这个行业人的误区,因为之前我们就讲了点比较极端的事情,就是BIM比较重要的或者最重要的实际上是中心这个Information的部分,那么如何传递信息?结绳记事也是传递信息的方式,但是效率不够高,我们现在谈的是一个高效的信息传递和信息交互,无论他是怎么样的方法,首先要保证他能准确无误的传递到,然后才是高效的,如果高效以前面的牺牲作为代价就不值得了。所以三维这件事情就很多人在讲Sketchup算不算BIM工具,其实这个只能一笑了之,因为三维表现力比较高效,但是反过来他没有把属性、构件或者我们要的分析部分带进来的时候他就不算,所以对于可视化这件事情来讲,拿可视化来说BIM,或者说BIM是基于三维可视化的,这件事情本身就不应该这样表述,因为BIM不是基于可视化,也不是基于三维,是基于高速的信息交互基于流程的信息传递,现在来讲我认为三维比二维更有效率,所以我们更倾向于选三维。

发表评论

最新评论

投稿

投稿