雷晓霞:海绵城市是升级版的城镇化建设模型

来源:畅言网 2015-11-20

深圳奥雅设计股份有限公司深圳总部生态环境团队

《海绵城市规划标准与技术模块》研发课题项目经理/水利工程师 雷晓霞

经济在发展,环境却在恶化,这种现象引起了越来越多人的关注,人们日渐意识到以牺牲环境为代价的发展方式是不可持续的。在建筑行业,有这么一批人,他们用自己的专业知识探究保护、修复环境的可能,并致力于建设“海绵城市”,希望通过自己的努力,为改善环境尽绵薄之力。深圳奥雅《海绵城市规划标准与技术模块》研发课题项目经理、水利工程师雷晓霞就是这样一个有责任心和忧患意识的人,以下是她对如何建设海绵城市提出的看法。

建筑畅言网:您认为什么样的城市算是海绵城市?

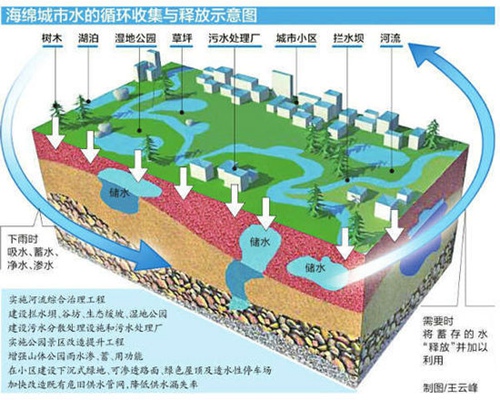

雷晓霞:“海绵城市”一词可以理解为是由中国文化衍生而来的比喻,概念起源于美国、加拿大等地影响非常广泛的雨水综合管理理念,即“低影响开发”,在澳大利亚则被称为“水敏感设计”。这两种观念各有侧重,前者强调雨洪的控制,后者强调对水质的改善。“海绵城市”通俗来讲,就是希望城市具有像海绵一样的功能,在多雨的季节把雨水吸纳起来、调蓄雨洪,在干旱的时候再吐出来利用、补充水源,最终实现水资源的平衡。随着近年来我国各个大中型城市在雨季“看海”和旱季缺水的现象越来越普遍,海绵城市的建设显得尤为紧迫,这种极端现象的出现正是以往城市规划建设中没有充分考虑对自然的影响造成的。我们必须顺应自然,在提升城市排水系统时优先考虑把有限的雨水留下来,这样的城市就可称为“海绵城市”。

建筑畅言网:据您了解,目前“海绵城市”概念被多大范围内的人们认可接受了?

雷晓霞:就业内来说,大家接触“低影响开发”和“水敏感城市”的概念要早于“海绵城市”,最近“海绵城市”概念被推到一个前所未有的高度,源起习近平主席针对我国城市规划建设存在的问题。在2013年的中央城镇化会议上提出“建设自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市”,使城市能弹性地应对自然变化与灾害。随后,国务院、住建部均迅速作出反应,出台了一系列有关海绵城市建设的意见、指南。

建筑畅言网:在推广海绵城市的过程中,设计师起到多大的作用?

雷晓霞:我个人觉得设计师发挥着举足轻重的作用。从某种意义上说,海绵城市是升级版的城镇化建设,不仅需要工程师、建筑师的参与,也需要上层决策者共同协作,一起发力。建筑师可以把握每一个项目机会,小到街道、社区,大到公园等公共空间,在设计过程中始终贯穿海绵城市的设计理念,而这其中也需要水利工程师的介入,先对场地的现状地形、水文情况进行评估,判断场地应用海绵城市技术的可能性,在此基础上再提出更具可行性的建设方案。

奥雅近期完成的深圳光明绿环项目,位于深圳东南部光明凤凰城内,其地理位置处于深圳中部发展轴上。光明新区的政府具有高度的前瞻性,近年他们在光明新区已经建设了数十个低影响开发示范点,说光明新区以生态立区一点都不夸张。因此,在这个项目上,我们采用了与以往传统项目不同的设计方法,以规划和生态为主导团队,提出“以生态为导向(EOD)”的开发理念,通过connect people、connect place、connect nature,形成三个环:连续无阻断的慢行环、功能多元的活动环和尊重自然与践行柔性规划的生态环。

说到建设海绵城市的技术措施,包括绿色屋顶、生态草沟、生态河道、人工湿地、雨水花园、透水铺装等,但我个人觉得,海绵城市之所以被广泛提倡,并不仅仅在于它可以解决城市雨洪问题,更重要的是能为我们提供一个良好的生存空间,能够改善微气候,同时,对生物群落栖息地的营造有一定贡献。我认为生态草沟、生态滤水带、生态河道可以理解为是线性生态廊道串联起来的海绵DNA,这些措施承载着海绵城市的基因,形成绿色生态廊道。而绿色屋顶和雨水花园则是兼具生态踏脚石功能的海绵细胞体,通过合理的设计与植物搭配,这些海绵细胞体同时是一个个的生态斑块,可以吸引鸟类前来栖息。把绿色廊道与生态踏脚石组合起来,同时搭配建造透水铺装等绿色基础设施,共同构建了城市的海绵生态网络。

乍听起来,似乎我们把海绵城市这种偏向技术性的词汇赋予了很多感性的内容,这其实也寄予了我们的期望,希望海绵城市不仅仅是景观上、工程上的提升,更能成为有机生命体永续地发挥效用。

在这一两年的时间内,我们对海绵城市进行了深入的研究,也与很多产业链内的专业人士进行过沟通,不免有一些担忧,随着海绵城市概念的热炒,透水砖的市场大热,我们曾经看过一个透水砖生产厂家的现场演示,那款产品的透水性确实非常好,水洒上去后瞬间就往下渗,作为工程师,看到这个现象,在高兴之余也有一些担忧:结合我们中国的空气状况,尤其是北方地区,当雨水夹杂着泥土、沙尘一起下到地面,透水砖是否会被堵塞?在地下水位本来就很高的地方,还有多少下渗空间?如果这些透水砖在铺装一段时间之后无法透水了该怎么办?要拆毁重铺吗?据此,海绵城市的确是需要各个专业人士的配合,包括工程师、规划师、建筑师和决策者,有了通盘的考量,才能使海绵城市建设不仅仅是一个面子工程,不会被半途而废,而成为真正意义上的海绵城市。

建筑畅言网:提倡海绵城市建设的人基本都会反对河道硬化,您怎么看待河道硬化?

雷晓霞:海绵城市建设有的时候可以不依赖于技术,并不是铺了透水砖、建了生态草沟才叫海绵城市。海绵城市建设包含三个层次,一是对原有系统的保护,二是对被破坏的生态系统的修复,三才是低影响开发。原有的河湖、水系、湿地、道路都是海绵系统,这就是为什么所有的专业人士都反对河道硬化,河道硬化是一种简单粗暴的方式,而非科学的方式。我们更希望看到城市生态软化,对物种栖息地的保护,人居感受,并能提供良好的亲水空间。这方面有很多成功案例,比如新加坡的加冷河,韩国的清溪川等。水带有灵性,对河道去硬化一定是大势所趋,但城市扩张很难保证河道不被硬化。

在光明绿环项目中,光明区政府特意聘请了四五名荷兰专家组建成专家团作为该项目的咨询顾问,通过与他们为期一周的workshop,他们充分认可了我们在竞赛中提出的50m驳岸宽度的建议,这就涉及到土地利用方式变更的问题,然而,项目中有些土地已经被出让,有些则是村用地,这些地块不得不妥协,河道被硬化的现状难以优化,我们就只能采取别的方式进行补偿,比如通过在河道中种植湿地植物,或者造生态浮岛。

建筑畅言网:建造海绵城市离不开“海绵体”,哪些场所可以被用来建造“海绵体”?

雷晓霞:首先,我们要充分利用现有的海绵体,如道路、河流、湖泊等天然场所,可以实现对雨水渗透、调蓄径流的作用。

对于新建“海绵体”,则需要遵循“因地制宜、量体裁衣”这八个字。具体建造何种“海绵体”、建造多大的“海绵体”,都需要全盘考量。比如绿色屋顶的应用,一般来说,只有在符合屋顶荷载、防水等条件的平屋顶建筑和坡度≤15°的坡屋顶建筑上,才比较适合应用绿色屋顶,作为海绵体的一种,它不仅可以对雨水进行传输,还能改造环境和微气候。

建筑畅言网:建设海绵城市的技术费用很高吗?

雷晓霞:去年住建部出台了一份《海绵城市技术指南》,《指南》中以北京地区为例,列举了北京地区的低影响开发设施的造价,它们的造价确实比传统设施要高一些。以透水砖为例,它的造价在200-300元/平米之间,如果采用传统景观铺装平均可以便宜一两百元每平,这无疑会加大预算,也是房地产商所顾虑的问题之一。传统的城市排水管网也存在很大弊端,这一项的改造费约为每平方公里1亿,非常高。据北京大学某教授的估算,在十三五期间,海绵城市建设带动的市场需求是高铁的两倍以上,全国约有6万亿元左右的市场份额。目前海绵城市建设仍然以政府为主导。

建筑畅言网:海绵城市的建设是否会增加城市的建设投资?怎么化解?

雷晓霞:我想通过我们奥雅早在2008年完成的一个项目作为案例来回答这个问题。这个项目位于芜湖中心城市文化公园内,政府拟在城市的中心地带建造一条公共绿地廊道,占地48公顷,位于芜湖新区的中心区,我们通过合理的竖向设计,利用草沟将雨水导入人工水系中,作为一个调蓄兼顾的雨洪管理系统,整个场地内不需要再铺设传统的排水管网,在建设上节省了成本。为了维持人工水系的水充沛、水清澈,我们在设计之初通过不同植物的搭配,并在整个水系的四端设计了四个泵站,其中一个为补水泵,三个为排水泵。项目建成至今已经5、6年了,从来没有启动过补水泵,排水泵启动的次数也不超过三次,水质至今仍然非常清澈。这说明了我们设计的系统实现了水量平衡的状态,从这个小尺度上来看,建设海绵城市是非常节约成本的;从一个更大的尺度上看,如果这个体系能够长久地发挥效用,哪怕前期投入较大,也是值得推广的。

建筑畅言网:如何估算各个城市对“海绵体”的需求量呢?有科学的估算方法吗?

雷晓霞:“海绵体”的量是可以具体测算出来的,这就需要我们这些具有工程背景的水利工程师介入,这也是为什么我们说首先要对场地进行号脉会诊的原因。海绵城市有两个控制指标,一是根据径流量的指标,使一个新建项目在两年一遇24小时降雨强度下建设区域内开发建设后的雨水径流总量不超过开发建设前,也就是说针对建设项目,用径流总量来控制;对于改扩建项目,则会根据不同地块性质来控制径流系数。这就要求我们进行水力计算,然后采取合理的措施来满足相应的控制目标。

我们会根据估算出的数据来分解目标,明确需要建设多大的绿地面积、透水面积和径流系数。换言之,建设海绵城市需要多少“海绵体”是完全可以估算出来的。但就像前面提到的,海绵城市设计有时需要向规划妥协,必须根据他们的土地利用、空间和景观设计的要求做一些调整。当然如果景观设计师和规划师能跳出框架,与水利工程师、生态设计师们通力合作来做设计,一定能给出优化的方案。

建筑畅言网:对于那种老旧城区占比较大的城市,海绵城市的建设难度会不会比较大?怎么解决?

雷晓霞:相比于一个新建项目和有很大发挥空间的地块,相对来说老城区的改造难度是比较高,但也是有改造的空间的,比如使用绿色屋顶,路面的透水铺装,加设植草沟、雨水花园,结合河道整治,加大河道的调蓄空间,恢复被破坏的生态系统;对传统管网进行改造,实行雨污分流,建设一些污水再生、利用的设施,哪怕不能达到削减70%径流量的控制目标,只做到了30-40%,也是一种进步。

建筑畅言网:您刚才也举到了安徽芜湖的例子,是否可以说明只要海绵城市建设得比较科学,其维护成本就会降低?

雷晓霞:确实可以这么认为,不过这套系统也是需要维护的。海绵城市其核心过程在于六个字“渗、蓄、滞、净、用、排”,伴随着这些过程的是一系列绿色基础设施的串联,要使这些设施持续发挥作用,维护也是非常重要的环节。比如一个雨水花园,它的典型剖面包括种植层、过滤层、迁移层和排水层,要使这四个部分发挥作用,在设计之初就必须合理配比土壤成分,保证其功能。而且要综合考量项目所在地的实际气候条件,比如北方在冬天很容易出现冻土现象,雨水花园可能有大半年的时间无法正常工作,这都需要维护。对于那些不适合应用某些海绵城市技术的地区也不要强求,可以改用其他方式来调蓄雨洪。

回来讲芜湖项目,这个项目之所以能够取得成功,正是我们结合了芜湖是一个降雨充沛的地区这个气候特征,同时考虑到当地的土壤类型是淤泥土质,我们在此发明性地采用了生态石笼的技术,因此取得了很棒的效果,改善了微气候,为当地居民提供了宜居空间,同时还为鸟类提供了栖息地,从某种意义上来说这种改善也正回应了生态文明建设的号召。

建筑畅言网:在建设海绵城市的过程中,您会要求设计师使用当地的本土物种还是用一些奇花异草?

雷晓霞:从生态建设的角度出发,我们都会建议他们尽量使用本地的乡土物种,这不仅仅是为了降低成本,也是为了防止物种入侵,使生态系统完成一个自然演替的过程,让自然做功。

建筑畅言网:关于建设海绵城市,您自己有什么样的愿景?

雷晓霞:事实上,在回答上述几个问题的时候,我也不时阐述了关于海绵城市建设的愿景,这里可以分两条重申一下:一是希望海绵城市成为一个系统性的工程,多专业通力合作,解答的不仅是工程性的问题,同时实现景观的提升,为解决雨洪问题提供一个最优解。

二、我们希望海绵城市的建设不仅仅满足于铺设一块透水砖、建一个雨水花园,而应把一系列顺势而为、因地制宜的绿色基础设施串联成一个有机系统,结合后期有效的维护,保证这个系统的可持续性,永续地发挥功效,使海绵城市确确实实成为城市发展的助燃剂,而不是市场经济驱动下的短暂行为。

作为一名建筑设计行业的生态工程师,有幸与设计师、建筑师们一起做一些能切实改善环境、有益民生的项目,既是一种荣耀,更是一份使命。

发表评论

最新评论

投稿

投稿