顾孟潮:从“建筑之树”说起

来源:畅言网archcy 2012-04-04

顾孟潮 中国建筑学会高级建筑师、著名建筑评论家

今年2月27日,48岁的中国建筑师王澍荣获被誉为建筑界“诺贝尔奖”的普利兹克建筑奖,此刻重读”建筑之树”别有意义——笔者注。

八月二十一日,在北京香山饭店召开的第一届建筑史学国际研讨会开幕式上,中国建筑学会建筑历史学会会长

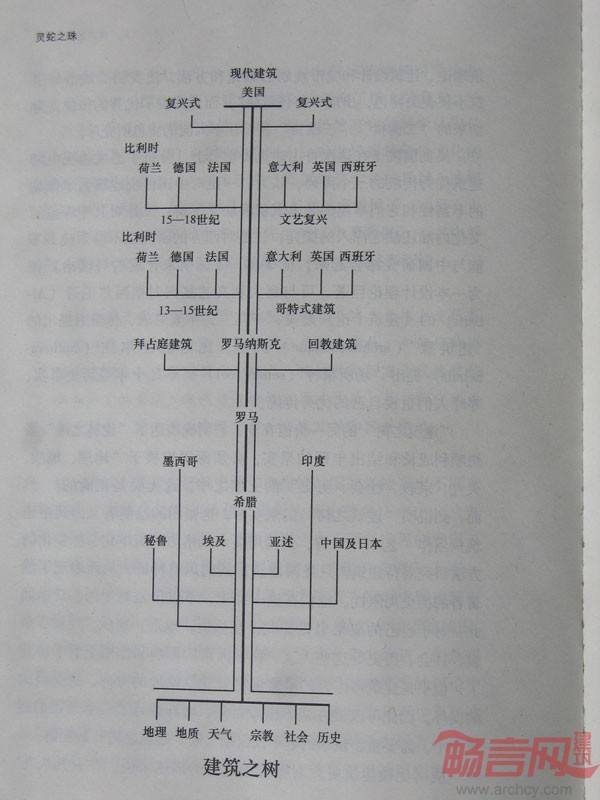

什么是“建筑之树”呢?

这要从头说起。一百多年前,在西方建筑学者的眼里,中国及日本建筑不过是早期文明的一个次要的分支而已。在19世纪初至20世纪初的欧洲人心目中,世界的中心和科技历史的“主流”在欧洲,自然视世界建筑的中心和历史的主流也是西方建筑。因此在西方人撰写的建筑史中,称西方建筑为“历史传统”的正宗,把东方建筑称为“非历史传统的”,这说明当时欧洲人对东方建筑科学文化艺术的无知。对于这种“无知”,从20世纪20年代的梁思成到日本的伊东忠太等东方建筑史学者均有驳斥和纠正。其实无知并不可怕,科学本身便是从“无知”变“有知”的过程。问题的严重性在于“无知的偏见”传播很广,甚至不少东方人(包括中国人)也毫不怀疑地接受这种“无知”的看法,成为中国民族建筑科学文化的虚无主义者。因此重提“建筑之树”也有了极大的意义。

首先,为认为这棵“建筑之树”至今仍然有它的科学认识价值。它疏理了当时人们(主要是欧洲人)对世界建筑科学文化的认识程度与观念形态。大概由于中日等国建筑学者的异议,这幅“建筑之树”插图被《比较建筑史》的后继编者撤掉了。这虽有点遗憾,但好在我们仍然可以在

在建筑学术和建筑历史的研究或者著述上大体上流行着这样一种分类方法:将世界建筑分成两大部分,一部分称为西方建筑,以欧洲建筑为中心,将埃及和西方古代的建筑作为历史的前期,现代建筑看作发展的结果。另一部分称为东方建筑,其中分为中国建筑、印度建筑和回教建筑。

我之所以不赞成在建筑史著作中撤掉此图的做法,也不同意全部否定“建筑之树”的价值,是因为:历史就是历史。1896年中国是个闭关自守,既不了解世界,也不面向世界的中国。历史地讲,弗莱彻等人能肯定中国建筑在“建筑之树”上有一定地位已属难能可贵,不可能要求那时的西方建筑史家对中国建筑有更为深刻全面的认识。

近版的《比较建筑史》虽然拿掉了这幅图,但现在的欧洲或西方人对中国建筑的看法有多大改进,仍然很值得思考。从这本《比较建筑史》中和许多西方建筑学者的评论中仍可以看到,轻视和低估中国古建筑的观念和行为并不少见。这甚至影响了中国许多年轻的建筑工作者。他们对于古代言必称希腊、罗马,对于现代言必称欧洲、美国,热衷于照抄照搬西方建筑理论、建筑设计和城市规划的理论和方法,使我们的城市与建筑不仅丧失特色,出现“特色危机”,而且失去了优秀的传统,为舶来的“二流货”、“ 三流货”甚至不入流的货色所充斥。

建筑之树

吴良镛院士在这次香山建筑史学会上,分析了造成忽视中国建筑优秀传统的三个障碍,认为:

一是对中国传统建筑艺术作品的丰富性和它们卓越的艺术成就还缺乏了解;

二是对其中的深蕴的文化内涵还缺乏深入的探究;

三是对西方的研究也不够系统,不能和中国研究结合起来。

他举出,中国明末计成的《园冶》作为一本理论巨著,可与意大利文艺复兴时期阿尔伯蒂(Alberti)的《建筑十论》蓖美;1932年梁思成、林徽因提出的“建筑意”(architectursque)问题比诺伯舒尔兹(Norberg-Schulz)提出的“场所精神”(semus loci)要早几十年等历史事实,呼吁人们重视自己的优秀传统。

“建筑之树”的另一价值在于,它明确表达了“建筑之树”要想顺利成长和结出丰硕的果实,必须深深植根于“地理、地质、天气、宗教、社会、历史”的土壤之中。这无疑是正确的。然而,到说明“建筑之树”的果实时,这幅图的绘制者又回到把建筑只当作“艺术”对待,仍然用美术风格史的简单化、标签化的方法研究对待建筑,只强调建筑形式的风格特征,从而表现了编者的历史局限性。他们在这一点上,不仅仅是对中国、日本如此,对自己的成果也是如此。在这里,地理、地质、天气、宗教、社会、历史等这些人文、科学因素的影响和作用全看不清楚了,似乎建筑师作为艺术家决定着建筑发展的方向,这是极大的误导。因此可以说在这本出版百年、增补修订了20余版的建筑史书中,需要重新认识的绝不仅仅是这幅“建筑之树”的图解。

从《比较建筑史》对待中国建筑的描述来说,在1989年的第19版里,收入1949年以后建造的中国当代建筑43座,并列举了这些建筑的设计者:张镈、张家德、张开济、戴念慈、龚德顺、林乐义、葛如亮、梁思成、杨廷宝、华揽洪、冯纪忠、宋秀棠、黄玉林、哈雄文、魏敦山、莫伯治。其中最年轻的是上海游泳馆设计人魏敦山。43座建筑中有北京25座、上海、广州各4座。这标志着我国当代建筑科学文化正在走向世界,也表明弗莱彻的后继编者力求更全面准确地反映世界各国的建筑成就。这也说明只要我们创出新水平、新成就,迟早是会被世界上有识之士认识并承认的。

重提“建筑之树”,还使我想起1996年中国建筑界发生的三件令人深思的事。

一是召开全国高等院校科技工作会议时,主管部门不通知建设口,原因是认为建筑业没有什么高科技;

二是

三是

需要正视的是,尽管近年来国际上对人居环境、城市化、持续发展等一系列建筑问题空前关注,而在我国,建筑业应有的支柱产业地位,建筑科学应达到的支柱学科地位远远尚未实现。以上所举的三件事很说明问题。因为,现实告诉我们,亟须响

发表评论

最新评论

投稿

投稿