摘要:在特定的历史背景下,巢湖流域形成了独特的建筑文化,在建筑规划、理景思想、村庄防御等多方面构成了独有的地域文化景观,这其中以被称为“九龙攒珠”的黄麓镇张家疃村较为典型。而《张氏明公支谱》作为记载该村历史的文献资料,具有重要的研究价值。

一、考察概况

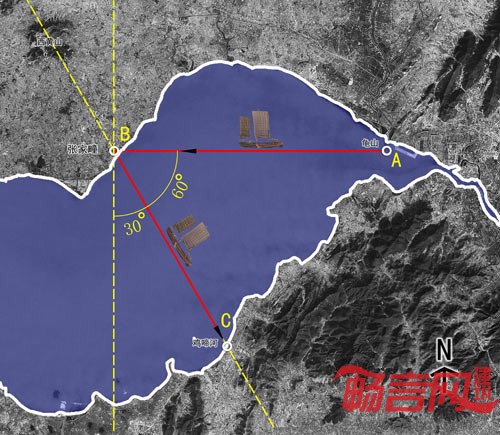

张家疃,在黄麓镇以南巢湖岸边,规模宏大,在黄麓一带素有“三大疃”之说,即“张家疃、王家疃、周家疃”。康熙十二年《巢县志》中也有记载(该志记载有“村、疃、围”一项,共统计了黄麓地区的八个“疃”,在这八个村庄中,张家疃位居第二),此外,张家疃之所以著名,还因其有一个独特的“九龙攒珠”型村庄结构。相传村庄建立时,张家疃的祖先把村庄设计成九条巷子,对准低处的一口水塘,水塘和巷子的明沟相通,一下雨,巷子里的流水纷纷流入中部池塘,仿佛九条龙在吐水。经过六百年的发展,“九龙攒珠”仍然保留完好,后期周边人口日益繁衍,形成了一个以水塘为中心,平面类似圆形的古老村落。(图1)

图1 张家疃平面图

对张家疃的考察为时一天,首先去拜访了以前认识的

二、《张氏明公支谱》解读

1、村庄起源

在《张氏明公支谱》中,多次提到这个古老村庄的起源:

第二卷《谱系源流》:“一世始祖,考元一公,妣周孺人。公避元末之乱,由豫章卜居于此,相厥阴阳,瞻其向背,筑室种树,而规模大定矣……公有胞弟元二公于吴元年从军以功封百户之职,子孙世袭,流寓江西广信府上饶县居住。”

第一卷《支谱告成恭记百韵》:“前代难全述,本支可具陈,有明方御宇,我祖即胥桭”(胥应通续,桭,音陈,屋檐。即明代刚建国,我祖就已在迁移在此居住),又注解曰“元一公于元末避乱自江西唐沟卜居与此”。

第一卷《祖茔八景》:“逮夫元纲失驭,贼蹈狂煽,梨花细雨,谁怜野泣之魂,燕子旧巢,莫慰羁人之梦……元一公占几,独早观变,最先由唐沟之西迁巢湖之北,相厥阴阳,瞻其向背,树万柳于高门,植三槐于夹垲,爰居爰处,我理我疆矣。乃悠游以乐其天真,欲及身而卜乎永宅,溯湖之南,得佳地焉,命次公居湖之北,守始基于不迁,命长公迁湖之南。”(占几,占卜之意,夹垲,高地。“爰居爰处,我理我疆”即搬迁到此,开辟基业。)

第一卷《张氏历代源流图》:“景明长子,元一公迁巢西芦溪嘴张家疃为开基始祖”

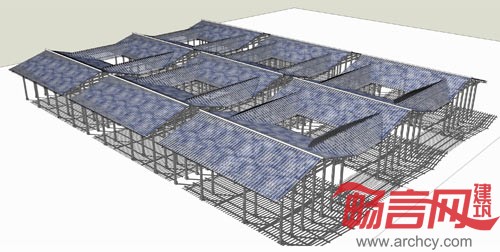

根据以上的资料,我们可以得知张家疃的始祖张元一(元一公)是元末明初时从江西“唐沟”迁移而来的,唐沟在何处已不可考,而元末明初正是南方人口大量迁往北方的时期。根据移民学的研究,这次大的迁移主要包括躲避战乱和明初政府强制的开发性移民两种。从《张氏明公支谱》的记载来看,似乎强制的痕迹并不明显——“占几,独早观变,最先由唐沟之西迁巢湖之北”,不仅如此,元一公还让大儿子向巢湖南岸航行——“悠游以乐其天真……卜乎永宅,溯湖之南,得佳地焉”,带有浓郁的浪漫色彩。通过这两次航行,来自江西的张元一父子在巢湖南北两岸分别建立了两个村庄。在以后的历史长河中逐步发展壮大。(图2)

图2 张家疃始祖迁移路线图

2、《湖村十景记》中的地域景观

对于村庄地理、景观特点的描述,以《明公支谱》第一卷《湖村十景记》最为详细,序曰:

“自黄山以南蜿蜒十里而村基结焉,四围皆高,中独低凹,地师取向燕窠,理不诬矣,燕巷抱其左,军岗翼其右,大小二港,巧溪芦溪,诸水曲曲环绕,前则明湖一片,烟雾迷离,尖龟孤姥四山,峰峦叠翠,皆如拱揖状……(这里的黄山,指的巢湖北岸西黄山,康熙《巢县志》又作龙泉山)

其后分项解说题云:“黄山秀峙”、“顶岫霞围”、“孤浮箬笠”、“姥插文峰”、“尖凝冬雪”、“龟锁春潮”、“雨妍鹭碛”、“月媚芦溪”、“双河带绕”、“两港襟连”、“甘塘烟柳”、“燕巷云禾”、“桑林神照”、“皂树灵枝”,实十四景。

这十四景中,从外环境开始,按山岭,河港,池塘,街巷,树木(树木其实指代祖坟)之顺序概述了张家疃村的地理特点,即面对巢湖,周围环山的地理状貌。这十四景中,“月媚芦溪”、“双河带绕”,描述了村庄两旁的主要河流巧溪和唐家河的景色及与村庄的关系,族谱中配有解说的诗歌云:

“村踞明湖曲”——即村庄在巢湖北岸湖岸转弯处,描述准确。

“双河左右联”——巧溪河、唐家河在村庄两侧,具体位置待考。

“自从腰以后,直至面之前”——村庄面对巢湖,为两河夹峙,背对西黄山,景色优美,符合中国古代村庄背山面水、负阴抱阳的选址需要。

十四景中之“两港襟连”,是张家疃左右之渔港,《十景序》中说:“族人春夏则稽田,秋冬则举网”,反映了渔业与农业结合的村庄景象,又说“大港在左,小港在右,明末曾殪寇(殪,即杀。)于此。”在张家疃村中部,即九条巷子对准的池塘附近,至今还有一条横贯东西的商业街,可以证明早先这里曾是繁华的港口。

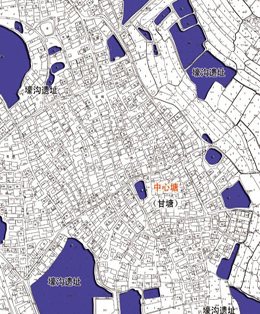

“甘塘烟柳”一项,描述了村庄中心的景观环境。其中“甘塘”即前文所说的“九龙攒珠”的水池。甘塘既是排水的中心,也是村庄景观的中心,《十景》一文注释“甘塘”——“塘在村中,沼堤植柳,绿水青绦互相掩映,每月上烟浮,更为奇妙也”,说明甘塘周围原本种有柳树,绿树葱茏,加上周边还有祠堂等公共建筑,因此成为了村庄的“极域中心”,吸引了大量的公共活动(见《中国传统建筑极域研究》,张帆)。

而“燕巷云禾”,则指村庄旁侧巷道及周边的农业景观。谱中云“即村之左翼也,下尽属平畴,其大数顷,莘芦蒲三塘浇灌之”,蒲塘在村庄之西,村庄东部尚有另外二塘,燕巷应是靠近村庄入口的巷道,北部分开两叉,类似燕尾,应是“燕巷”得名的原因(村庄中间池塘,村人也因此称为燕塘)。

燕巷外之土地极其肥沃,禾苗“朝晖夕照,如云如潮”,从燕巷开始,方能进入村庄中的商业街,可见,“燕巷云禾”一句,描述的是村庄入口的景象,也可称之为“水口”景观。(图3)

图3 甘塘景观

3、陵墓与祠堂

(1)陵墓景观

村中坟茔在村庄西南:“去村南可百步许,则见先人之寝室在焉,其迎送护卫与村基同。”(《十景记》序)在《湖村十景记》之后,则有专门一篇文章《祖茔八景诗(并序)》叙述陵墓的景观,两篇文章,一前一后,一阳一阴,反映了村落家族阴阳有别及祖先崇拜的思想,《祖茔》分八篇,分别为“姥山列嶂”、“顶岫围屏”、“巢湖秋月”、“鸡河春渔”、“青畴麦浪”、“绿柳莺梭”、“甘泉暮鼓”、“水月晨钟”。大略记述了祖茔的周边的独特景观,“甘泉暮鼓”和“水月晨钟”两项描述的内容含有佛教色彩,用在此处颇有先人灵魂得以安慰之意,可能是指村庄北部和东部的指南庵与圣姥庙(又名中庙)。“鸡河春渔”是指始祖元一公之长子迁移地巢湖南部鸡啼河村的祖茔景象,这点在上文已有引用。另据村人说,先祖元一公晚年与妻子周孺人不和,元一公居长子处(鸡啼河),周孺人居张家疃,因此祖茔二分,张家疃祖茔名“奶奶坟”,而鸡啼河祖茔则称“爷爷坟”,这就是为什么《祖茔八景诗》中出现了巢湖南岸村庄景观的原因。

张家疃的祖茔,根据《湖村十景记》中的记载,应在村庄之西,(皂树灵枝——“在村西祖茔之北,每结一实,村中必有一入泮者”)具体位置待考。

(2)祠堂、公堂屋

张家疃以张氏聚居为主,兼有他姓附居,《宗谱》一卷《支谱告成恭记百韵》中说“陶叶先知止,徐杨继卜邻。”又解说“村中唯陶叶杨徐四姓附居”。《张家疃解放前后座谈调查情况》中记述“解放前本村有四个祠堂,多个公堂屋给后人清明、冬至祭祀之用,如张氏宗祠、张氏小祠堂、杨氏宗祠、叶氏宗祠。”“公堂屋有同夫堂,东、西、南、北公堂屋。”原张氏宗祠又称张氏老祠堂,在村庄之南(《宗谱》一卷《支谱告成恭记百韵》)。这座祠堂在1937年村庄与土匪的对抗中被焚毁,新祠堂为上世纪四十年代所建,是现在村庄中唯一保留的祠堂,存两进。

4、《明末御寇诸公合传》与村庄防御

张家疃村在村庄以北巷道口,有一座高约

“嗟夫,死生利害之顷,倾覆流离之际,最足昏人神志而馁人之气力者也。求其祸至不惧,顾大义于仓惶,死而不悔,保一方之宁谧者,不亦戛戛(戛戛,形容困难)乎?难之哉!当夫明纲失驭,因之贼蹈狂煽,李自成酷掠于东南,张献忠惨屠于西北,惊风匝地,白骨积而成山,杀气漫天,热血流而漂杵。。。幸存者皆焦头烂额之氓,鼠适何郊,逃窜者皆冻饿沟渠之龟,伤心惨目,有如是耶!值此万难措置之时,应束手而待毙,乃奋一时激昂之气,竞攘臂以争先。应良公心明韬略,运筹尽合乎方圆,登云公力胜貔貅,措置独?夫克胜,先庆公独当一面,起凤公巡视四方,严修栅闸,坚凝(?)不异城池,密布耰锄,锋利无殊干楯(音盾,干盾,盾牌之意“不仕干楯弗与共天下也” 曲礼子夏问第四十三 ),盆盂尽歼寇之器,瓦砾皆克敌之资,旌旗罗列,凤飘八幅之群,刁斗森严,威(?)震千家之釜,或贼来而大击,策马心惊,或寇去穷追,抱头鼠窜。逮蜂?妖氛,北灭……始迄(此处缺字)。国朝义旗南来,而比户之衣粮未乏也,方之古昔,即义侠亦难此安全质之,今?恐利徒借之肆虐矣。 孙湜敬题”

文章翻译:

在生死利害、颠沛流离的关头,人是最容易神志昏迷,气力衰弱的。要一个人大祸临头还不惧怕,在仓惶流窜中还能顾全大局,面对死亡也毫不后悔,并且保护一方水土的平安,不太难了吗!当明朝末年朝纲混乱,进而引起四处贼民疯狂抢掠,李自成在东南一带残酷掳掠,张献忠惨杀西北人民,大风横扫地面,白骨堆积成山,漫天杀气,血流飘杵……侥幸活下来的人也是焦头烂额,不知道要往哪里逃窜,就是逃跑了也都在沟渠中冻饿而死,伤心惨痛,就到了这种程度!在这种万难对付的境地,本来肯定是束手待毙,村中先祖们奋发激昂之气,争先恐后抵抗外敌。应良公满腹韬略,做事统筹沉稳,登云公力大无比,勇猛制胜,先庆公独当一面,起凤公四处巡视,严修栅栏和闸门,使得整个村庄象城池一样坚固,在城墙(的内侧)密密的靠上锄和钉耙类的农具,锋利的象盾,使敌人不能攀越。这时,就是盆盂之类,也成了歼灭敌人的武器,残砖断瓦,都成了抵御敌人的资本,旌旗罗列飘扬,威震四方。有时贼军到来,奋力抗击,有时敌人逃去,穷追猛打,敌人抱头鼠窜……等到朝廷南下剿灭贼兵,这里家家的粮食和衣服竟然还是充足的,古往今来,就是豪侠之士也难在这种状况下保护村庄平安度过难关啊。到了现如今,倒反而担心那些不法之徒借着我们这样的村庄肆虐地方了。)

这篇文章记述了明代末年张献忠起义军横扫庐州一带,张家疃“严修栅闸”、“密布耰锄”抗击入侵的文章,读起来刻骨铭心。此文放在第一卷《族谱原序》之后,可见族人对此段历史之重视,冀希望警示后人。事实上,如果我们将1937年的那次土匪围攻的史实与明代末年的这次抵抗相对比,会发现两者有很多的相似之处:

1,都是以宗族领导,集合全村力量,团结一致对外。

2,用木栅或土城将村庄封闭 (今日张家疃的形状略成圆形,很可能与历史上多次御敌形成的形态有关)

3,使用“耰锄”类的农具作为城墙或木栅上的防御器材。耰,音优,古代的一种碎土工具,锄,锄头或钉耙类的农具。《大事记》中记载:“(1937年)村里早就作好准备,城墙外挖了深沟放水,内下滚钩,四门浮桥全部抽掉,城墙内靠耙,尖齿朝外,防止土匪翻墙入内”,这种“城墙内靠耙,尖齿朝外”的做法,应和密布耰锄一样,是使用农具的锋利面靠在城墙的顶端,防止攀爬。

从以上防御方法的共性来看,张家疃村已经拥有了一套应对紧急状态的经验措施,因此能在明末清初的浩劫中保存至今。这些防御方法,既有技术层面的,也有社会层面的。此外,从建筑层面来说,村庄“九龙攒珠”的形态显然是构筑坚强防御系统的关键。这是因为——“九龙攒珠”的村庄平面本身带有里坊制的特点,这种按照规矩模数划分村庄街道与地块的方法,其雏形在《周礼。考工记》中就可见到端倪,它既方便了村庄管理(明代实行里甲制度),同时更创造了一种十分集中的建筑空间,使得居民在安全遭到危害时,能彼此联系,左右串联,形成强大的抵抗力。(图4)

图4 在分的基础上建立的规则

三、结论

综上所述,在中华文明的历史画卷中,聚落文化是不可缺少的组成部分。巢湖流域的农业聚落是特定的历史背景及人类活动共同作用的产物,其独特的建筑空间、景观思想和防御方法,构筑了地区独有的文化景观。而张家疃村《张氏明公支谱》的发现和解读,无疑为我们管窥这一文化的内涵,打开了一扇精致的小窗。

作者介绍

张靖华

专业:城市规划

工作单位:南京工程学院建筑工程学院

研究方向:地域文化景观、历史文化遗产保护

发表评论

最新评论

投稿

投稿