刘春成:中国运行智慧城市最大误区是每个人以为自己都是智慧的

来源:网友Hevcdx投稿 2016-03-21

贵阳市委常委、副市长 刘春成

“现在最大的问题我个人认为不是我们缺不缺智慧,而是我们中国人太聪明了,我们通常想把个体的智慧变成城市智慧。”3月18日,贵阳市委常委、副市长刘春成在“智慧出行——未来城市峰会”上如是表示。

刘春成称,我们不要老幻想少数几个人,或者少数几个主体拿出主意,政府拿规则,然后企业干点小事。人是城市的一部分,我们的所有智慧都是这个城市中的一部分,最重要的是,如何把这些自以为是的分散的智慧真正的集成起来,让它对城市有所影响。

以下为刘春成发言实录:

刘春成:非常感谢参加这样一个非常有价值的论坛。

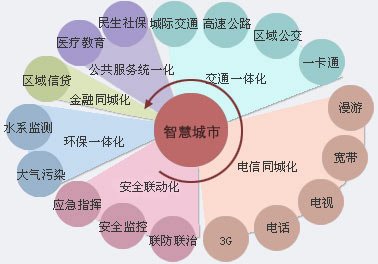

十年前我很胆大,我刚刚开始做城市系统研究的时候,大家认为这是一个很理论的东西,那么,我发现从前年开始,城市是不是一个系统,该不该用一个复杂的观念看城市,大家觉得太正常了,以至于在我们规划中,大家觉得不确定性,谁要不知道系统之间的关联,像冯总刚才讲的,一讲八大系统就来了。其实对应到系统上很简单,人类系统分布很多年前就定了,这就是复杂性的一个特点。所以,今天我想简单的讲智慧城市的建设应该首先从认识城市的智慧来讲。

大家都在讲智慧城市,大家都觉得智慧城市是城市还是智慧,是聪明还是智慧,但是到今天为止,我相信每个人在自己心里都有一个对于智慧城市的基本概念。而且通常来说,像我们看人一样,上到大专家,大企业家,下到最普通的老百姓,刚刚面对刚需需要买房子的年轻人,对于所谓智慧的认识大概都差不了半个档次。但是真的往下看,是不是也分歧,其实每个论坛大家都看得出来,今天上午到现在我们这些专家的观点已经是天壤之别。

第三、智慧城市我个人的看法,作为一个城市的智慧,其实在认识上差别在哪里呢?通常中国古人讲道和术的差异,这句话是现在大家很清楚的一句话,说21世纪影响人类社会进程的最大两件事,一个是最大的国家美国干的就是信息化,一个就是人口最大的国家中国干的城镇化,这两件事将影响我们一一差不多一百年的时间,这两件事相信没有人怀疑。

接下来城市化肯定要面临问题。细细的听来,前面这些专家,各个方面的讲话都看出来了,我们讲城市,一方面希望城市有点多,人口多,没有就业,没有交流,没有财富。一方面就课题而言,希望人少,因为旁边人多了,干扰你做什么事情。一个是刚才冯总讲的一个人一百平米,但是非常准确的一个人一百平米,其实和把你关到监狱里也没有什么区别。我们想找对象的时候希望零距离,吵架的时候希望在天涯,现在讲最大的距离就是我们面对面,很遗憾低头在看微信。其实完全摞起来,一千米的旁边全是平房,这种密度就简单了吗?这种弹性就合理了吗?今天上午专家说,把一公里长的的Block变成一百米长的小Block,这个我们之前就是这么想的。现在看看有优点,有不足。刚才讲到各种弹性,各种规模,最根本在哪里?事实上我们要有一个系统的范围,中国的城市化有两个大的范围不能不考虑。一个是我们必将面对15亿以上的人口。第二、这批人都有理想和努力就是要越过越好,这就是两大刚性,一个要解决好15亿人的城市化,让他们的生活更好。什么叫好,就是吃好、安全、有教育。再一个就是这些人有好的收入。

同时,我们有几个圈子,第一、国界你很难出去,不管什么时候这是你的国家。第二、我们可以用来盖楼,我们可以用来种地的土地是有限的。我们有很大的地方,我们在青海、新疆地方很大,都是动则百万平方公里,你在哪里盖?能盖吗?所以,其实这些东西是很简单的。大家觉得东三环,东四环盖的高点行不行?现在发现当时凡是被大多数人反对的意见似乎看来都是得的。当期的中流砥柱的专家,或者中流砥柱的企业家的基本判断,回头看绝大部分是错的。其实这就像新产业的不断涌现和创新涌现一样,创新就是少数人基于一个复杂知识系统奇怪的观点,实践之后大家回头看说它是对的,是少数很聪明的人影响大家。而要证明一个对的事情,在当期一定有一件事他要做到,就是他要面对巨大的压力。

我相信大家都知道,现在大家看大裤衩不算高,看到国贸三期也不算高。在当期大家怎么看?到现在我还记得,十年前我和一个女企业家交流的时候,她很严肃说,等央视入住之日,就是CBD垮台之时。现在看来它对交通是缓解,它造成的交流压力和其他的一个办公室为一家公司这样的空间战略未来看,它的压力到不是最大的。我们谁也不想一个人过圣诞节,圣诞节的时候谁也不会交通拥挤而生气,但是如果是日常上班的日子你可能会担心。我们现在是要把24小时交通如何进行均值的分布,而不是简单的统计每一天的交通状况,这就是一个大单位的统计和一个实时性之间的差距。但是这样的研究是需要沉下心来,顶得住很多反对的人的压力。

所以,接下来我想说的是,其实我们发现城市本身的智慧并不重要,我认为中国运行智慧城市最大的误区就是每个人以为自己都是智慧的,我认为这是完全错误的。因为城市是我们的母体,城市是人创造两个最复杂的系统之一,一个是人造人,再一个复杂体就是人创造了城市。大家都觉得老北京城很棒,很好,老北京城不堵,但是老北京住多少人呢?这就是冯仑刚才讲的,老百姓有多少呢?其实人是城市的一部分,我们的所有智慧都是这个城市中的一部分,最要命的是,如何把这些自以为是的分散的智慧真正的集成起来,让它对城市有所影响,这就是现在大家非常自豪在近几年讲的很多的,讲的不确定性,讲的城市的系统性,而且又回归到我们非常传统的经济结构的一个观点叫自生自发的系统的智慧形成。

这就是刚才我讲到的,中国人我们现在很自豪,为什么很自豪?为什么不怕打战争,为什么不怕打经济战争?最根本是我们人多。人多是我们最大的红利,也是我们最大的包袱,人多又想过好日子。同样的国土,我们的城市化跟标准目前沿用西方的是不对的。按照基本的土地和门口的比较,它的大城市是我们中国的城镇,也就是为什么中国叫城镇。15亿到这儿坐在一起,你想会不拥挤?今天上午讲到欧洲和美国比,但是这个比的基本前提就是我们中国人口密度的强度,这个强度是美国的几倍,是欧洲的几倍。所以,同样的出行率,北京就要挤,中国的城市就要挤,这就是一个宿命,就是爸爸妈妈把我们生下来造成这样的结果。

所以,现在最大的问题我个人认为不是我们缺不缺智慧,而是我们中国人太聪明了,我们通常想把个体的智慧变成城市智慧。我们不要老幻想少数几个人,或者少数几个主体拿出主意,政府拿规则,然后企业干点小事,但是之前冯总讲我们要让城市更好。冲突的,因为政府是谁?市长吗?规划局长吗?那么企业家又是谁呢?就目前我们的中国城市若干千年了,有一个一百年的房地产商吗?没有。所以,其实特别重要的是这么多年我们的城市走到今天也没有垮台,最关键是静下心来,我们每个人如何让这些智慧形成我们智慧的基础。

所以,最后我想说的是,如何来做到这些东西,其实大家都想说很难。美国人喜欢做模型,中国人喜欢做具体事情。我们通常讲大道理,美国人开始讲案例。往往在宏观和微观我们跟西方文化有很大差异,如何能够借鉴他们一些好的东西,我觉得很简单。我们今年干的很多事,中国做很多大事情,其实就是我们现在越来越系统了,我们发现你稍不注意,可能新的点长出来了,就是因为我们依赖市场的能力,依赖有计划和市场的衔接之后,让人的行为和自然的能力的结合。

智慧城市的“道与术”,中国老祖宗讲,人法地,地法天,天法道,道法自然。这说明中国的思想从根上讲是很注重道的,美国人是非常擅长从术的角度表达对道的理解。那么,城市是这样,城市具有两面,真正的城市的复杂性就像很多人在十年前讲过的,很多朋友为什么从美国回来呢?他们说在美国的城市很枯燥,之前他们说最好在美国挣钱,在中国生活,为什么?就是因为我们城市的复杂性远远超过中国。包括服务,在美国有我们北京这么完善的服务体系吗?所以,如何进行智慧,那么应该我个人感觉要通过我们各种方式,要把这个道和术衔接好。术是什么?很多人讲一个城市是很多人共存的,要想办法让这些观点反映出来。

最后,一个大时代和一个好时代。所谓大时代,过去很难达到沟通,现在有微信、微博,我们沟通了。而这种沟通的基础本身是我们提供一个技术上的支持,就是大数据支持,大数据使得原来分散在不同的群体之间的信息有可能平等的交流,这就是我们智慧城市得以根本突破的基础。退后一两年讲智慧城市,刚才冯总讲做监控,做这个,做那个,只有有大数据,大数据的根本作用是让所有的主体,不光是老板,还是保安,不管是五星级酒店的经理,还是如家的领班,你表达对城市意见的时候有可能使你成为平等,而且现在看来平等是所有城市发展智慧城市的基础。

但是,反过来也是一个很坏的时代,为什么呢?正是因为现在信息高度发达,数据极容易流通,对人的隐私伤害也巨大。所以这个时代无论如何我们要看到好的一面,也要看到坏的一面,讲了很多,我想无论哪个时代,总需要一些客观的思考和扎实的实践。在思考的时候尽可能的全面,结构复杂一点,在干的时候要敢于决策,干不好,很正常,回头看,前人总是被后人用来踩的,谢谢大家!

发表评论

最新评论

投稿

投稿