李兴钢:建筑不应该跟着技术走

来源:网友抹茶夏天i投稿 2020-08-24

.jpg)

元上都遗址博物馆 摄影:张广源

.jpg)

李兴钢

中国建筑设计研究院有限公司总建筑师

李兴钢建筑工作室创始人 主持建筑师

建筑不应该跟着技术走

媒体:先聊聊您对“自然建造”的理解吧。

LI:我觉得是“自然而然”:顺应现实条件,包括环境、建设背景、使用者需求、技术等;从条件中找到设计的机会和切入点,而不是主观地去赋予建筑某种臆想的状态。

媒体:就是顺应现实的社会背景。

LI:可以这么宽泛地理解。

媒体:最接近于您理解的“自然建造”的建筑有哪(几)个?

LI:西扎的帕尔梅拉海洋游泳池、卒姆托的苏木维格特村小教堂,刘家琨的鹿野苑佛像博物馆。

.jpg)

.jpg)

上:Caplutta Sogn Benedetg | 下:鹿野苑佛像博物馆 摄影:方子语

媒体:那么当代城市建筑如何“自然建造”?它们面对更严苛、更真实的现实社会条件。

LI:你指城市日常建筑,比如居住、办公之类吗?

媒体:是的。这次入围没有看到这类建筑,但它们是当代建设量最大的类型。

LI:确实,城市中的大建筑或者大量性建筑和小建筑要思考的问题是全然不同的,差异性很大,也很有难度。针对这个问题,又要回到对“自然”的理解,我觉得“自然”除了“自然而然”之外,也包含一种名词性的理解;所以城市日常建筑“自然建造”的一个方向是探索建筑与自然(nature)的关联性。

媒体:高层种树算吗?

LI:不一定,要看建筑上种树的必要性。如果是恶劣的环境条件,比如空气质量差的工厂边的住宅,房上种树可以算是必要的有效提高生活环境质量的一种方式和可能,那么可以被认为是“自然建造”的;但如果本就在一个环境优渥的场所中,建筑上种树就变得矫情而牵强,我觉得不能被认为是“自然建造”。

所以我理解的“自然建造”,需要同时满足与“自然”的合理关联,并做到“自然而然”。

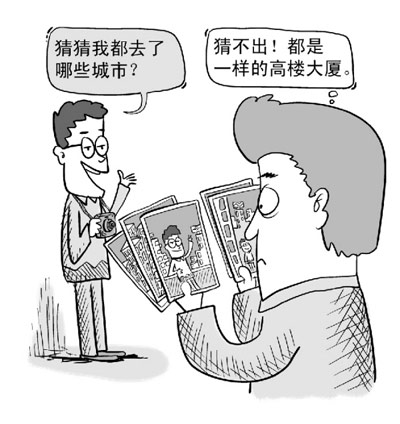

媒体:如果在高层居住,您希望的自然是怎样的?

LI:如果窗外都是让人压抑的高楼大厦,我会希望阳台上有绿植,改善一下我的居住环境。

媒体:还是一种生态的自然。

LI:生态和情感都有。

媒体:当代人如此忙碌的生活模式下,您认为大家对居住环境中的“自然”诉求依然很强烈吗?

LI:忙碌算是一个正常的生活模式,但不是最理想的;所以有没有更好的生活模式,是一个问题。

媒体:您觉得建筑在今天依然可以改变人的生活模式吗?比如网络显然改变了我们的生活模式,尤其疫情在一定程度上反应了人类对建筑的必要需求可以只是“一方空间”。

LI:我觉得还是有可能。人延长了在一个空间的停留时间,对空间的需求也会发生改变:比如一天8小时,只在这个空间中吃饭休息睡觉,和一天24小时都在这个空间中,对空间质量的诉求会很不一样,我觉得这是建筑的机会,也是可以尝试的方向,比如我现在就很想做一个经济适用房的项目。

媒体:您做过一个高层住宅。

LI:对,唐山第三空间。

.jpg)

唐山第三空间 摄影:张广源

.jpg)

唐山第三空间向外眺望 摄影:张广源

媒体:卖得好吗?

LI:卖得不好,赶上经济形势不好,太贵。

媒体:跟使用舒适度有关吗?

LI:就是贵。如果有机会做经适房,我很想把唐山第三空间的理念转化过去,也许会有突破。

媒体:可以尝试一下。

LI:没人找我们做这类项目。

媒体:是不是因为第三空间太贵了,不符合经适房想要的“低价标准”(笑)。

LI:成本控制是另一回事,可以有很多办法。经适房的重点在于户型小、生活空间小、条件限制多;如何在这种限制下还能把理念做出来,是很有挑战很牛X的事儿。

媒体:回到您刚才提的“自然而然”的观点,那么,当代人城市生活模式、建造技术等全球趋同的建设背景下,是否意味着城市建筑的全球化是不可避免的?

LI:我觉得不同的地域和文化环境条件下,人的诉求还是有所不同的,比如对私密性的要求:巴黎的公寓间可能只有几米的间距,对法国人来说无所谓,但中国人对此就很可能会产生不适。所以从深层去思考还是会有差异,建筑师需要努力去捕捉这种差异,然后利用自己的设计和表达。

媒体:中国的住宅间距,是日照规范主导吗?

LI:不全是,私密性也是需要被考虑的;所以还有住宅间的“卫生间距”。

媒体:说到文化,您很重要的设计概念“胜景几何”有明显的对文化、或者说对传统文化延续和回应的指向性。那么,比如天大新校区体育馆是否也有这种文化思考?

LI:我在“观点”讲过一部分,所以你还是有质疑。

.jpg)

.jpg)

天大新校区体育馆 摄影:孙海霆

媒体:一直有(笑)。

LI:就像元上都遗址工作站是在草原上做的一组小聚落,这个体育馆是采用了一组“结构聚落”,在一个没有特征的场地中去建立一种可识别的场所感,这跟一般的体育馆做法还是很不一样的吧。

另外一点就是追求结构和空间与人运动时身体尺度的契合关联。

.jpg)

天大新校区体育馆“结构聚落” 摄影:张虔希

媒体:海南国际会展中心呢?

LI:那个聚落感没这么强。它通过结构单元,组成大空间的同时,也化解了大空间的尺度,让尺度更亲切近人,这跟天大体育馆内部空间尺度的处理有相似之处。

但它所处的环境并不像天大体育馆那样是完全荒芜的场地,海是场地中非常强烈的特征,建筑整体上与海去建立了关联,但并不是一种聚落感。

.jpg)

天大新校区体育馆场地环境 摄影:张虔希

.jpg)

海南国际会展中心 摄影:张广源

媒体:没有附会说明可能比较难直观感受这种文化在建筑中的表达。

LI:我觉得也不是必须要阅读出这种文化性,文化的差异性最后是自然而然带出来的,如果这一代建筑师认真思考和努力表达了自己的理念,那么经过一个历史阶段,后人会感受到这种文化的差异和某种特征。

媒体:需要一个群体的努力。

LI:可能是群体,也可能是个体,主要还是一个辨识度。

媒体:您觉得自己的实践现在有辨识度吗,或者说有一套自己的建筑语言?

LI:我对每个建筑几乎都是不一样的,因为每个项目的“自然”条件都那么不一样。大概很了解我的人可以看出来是我做的吧。

但我觉得在思考上的连贯性是有的,也有某种共性,都是形式之外的。建筑语言的辨识度上,我想还要再努力,这需要一定的时间和实践积累,也是比较难的一件事,所以只能说我还在建立的过程中。

.jpg)

首钢工舍 摄影:陈颢

媒体:当下最大的挑战、或者说困境是什么?

LI:你刚才无意间提到了,我希望有机会在国家重要的大型公共项目中,去实现或者尝试我的探索。

媒体:您说的探索是“胜景几何”吗?

LI:可以用这四个字概括。但我说的大型公共项目,不只是文化中心、图书馆、博物馆、体育场馆,还有社会住宅,那些可以延伸到对社会有更大影响的项目。但现在比较困难,经常投标,我不愿意过度迎合现实,就……

媒体:现实的问题是什么?

LI:现实的环境很多时候不认可我思考的那些东西,但这确实是现实,我也愿意把现实作为我需要面对的处理一部分条件,但成功率很低。

.jpg)

北京大院胡同28号改造 摄影:苏圣亮

媒体:回到您入围的技术探索奖。您现在的技术探索主要在哪个方向?

LI:其实我也不知道为什么总被提名“技术探索奖”,我觉得技术是为创造一个好建筑来服务的,只是关于建筑整体思考中的一部分,虽然是很重要的一部分,但似乎并不需要被单独定义或讨论。

媒体:那在您的大量实践中,有没有哪个实践受技术影响较大,比如技术主导或改变了设计想法?

LI:好像还真没有。因为对我来说,技术是相对靠后,或者说最多同时被考虑的,不应该成为一种前提;我不会去做技术无法实现的建筑。

媒体:天大新校区的体育馆呢?这是您比较被公认的“技术探索”代表作。

LI:其实天大就是常规的技术:混凝土、薄壳结构;选择这种结构或技术,因为是体育馆的空间尺度所需要的,是适宜这个设计的。更多的是适宜,也不是刻意而为的“技术探索”。

媒体:您提到了技术的“适宜性”。

LI:对。所以我觉得不需要用“探索”这个词对技术加以特殊化的价值定义,这容易产生歧义,似乎寻找高精尖的、前所未有的才是好的。

建筑不应该跟着技术走,建筑需要全面照顾人的生活,而使用者生活中感受到身体和精神的舒适性,和这个建筑是否使用先进技术建造的,没有必然的关联性。当然,另一方面,我觉得建筑不是高科技领域。

媒体:人工智能与建筑的结合呢?会对建筑学产生变革式的改变吗?

LI:这算是建筑中的高科技领域吧,但我觉得本质上还是一种对工具的探索,不能替代建筑作为一种创作,也不能成为建筑的首要甚至全部。建筑学有这么长久深厚的历史,我相信很难从本质上被某一种工具所颠覆。

媒体:那不谈未来,谈谈传统吧。您如何看待当代技术和传统建造之间的关系,在当代建筑实践,特别是大建筑中,两者如何相互关联影响?

LI:在某种层面上是可以关联影响的。比如我们现代称为工业化建造的模数化、装配式的预制建造,实际上跟中国传统建造的原理是相似的;所以从思想上还是可以得到启发、产生影响。

媒体:您认为怎样的建筑,是一个“高品质”的建筑?

LI:一方面需要全方位地关照使用者,从生理、心理、情感等方面都提供更好的舒适性;另一方面是设计的理念和落地实施的统一度比较高;再者就是建造质量,有比较好的完成度。

媒体:您觉得您哪个实践是“高品质”的。

LI:还是谦虚一点说吧,我的多数实践都没达到这样一个标准,总是在不同方面会有很多遗憾的地方。

媒体:那其他建筑师的实践呢?在中国的。

LI:国内的话,一下子想到的,还是刘家琨的鹿野苑,还有西村大院。

媒体:谢谢李老师。

LI:谢谢。

发表评论

最新评论

投稿

投稿