王澍:我相信思想的力量

来源:华东建筑设计研究总院投稿 2014-08-29

Q:在传统建筑的原址上,伫立起的总是特别豪华现代的新建筑。

王澍:一个有思想的建筑师,不会因为建筑本身的想法很好就去做一个破坏历史文化遗存的项目。这是不能做的。不考虑历史文化问题,只考虑这个建筑是不是有好的想法、如何做得好看或者怎么样,这都是只有想法而没有思想。想法和思想是两个性质的问题。

Q:您并不是简单地反对拆旧,反对新建。问题在于怎么建。

王澍:是的。两年前,我们做了杭州中山路改造工程。这条街在南宋时候是御街,一直到上世纪70年代,还像上海的南京路一样,是杭州的主街,后来才开始衰落。杭州的历史建筑被大量拆除,只有这条街上还有部分剩余,也就只剩下这么点宝贝了,因此大家都很关注它的改造。

那里的现状是破烂不堪,不改造是不行了,这点大家都明白,但在改造的思路上难以统一。因为那里既有清朝到民国的传统中国建筑,又有大量的西洋建筑,还有很多上世纪六七十年代,甚至八九十年代的建筑,它不是一个单一的历史风貌区。文物保护专家建议把明清之后的建筑都拆掉,做成明清风格的文化一条街,甚至做些“假古董”也可以。也有人说这条街代表着民国时期西洋建筑的兴起,所以要做成西洋式的。大家争论不休。而我坚持一点:要反映真实的历史,历史就是到今天为止之前的一切,是我们生活的经历,是真实的,千万不要为了个人文化上的偏好,要么把明清的拆了,要么把西洋的拆了,要么把现代的拆了。我的建议是要做一个新旧杂陈的、生活着的街区,不仅不做“假古董”,还要加进去新建筑。起初文保专家们不认同。我请他们在西湖边喝茶,告诉他们,只有添加新的,这条街才能焕发生机,只有它焕发生机,你们所想要保留的旧的才能保得下来。有新的才能对比出旧的,这是一个辨证关系。新的东西就像生物酶,是催化剂,“点”一下,不然旧的活不了。

Q:让传统活起来,而不是变成封存过去的博物馆。

王澍:是的。这条街改造完成后老百姓很喜欢,有些选择迁走的老百姓后悔了。但是也有遗憾,这个遗憾是我当初想到并提出来的,可惜没有被听取。我预计改造后铺面租金会成倍地涨,建议政府控制部分铺面,用低租让小商小贩进来,让还没怎么出名的艺术家进来,这样才能让街道更鲜活,但高租金最后还是逼走了他们。很多事情用纯经济规律是不行的。什么叫经营城市,这就叫经营城市。城市化绝不是单向地把农民推到城里去,而应是双向的,让文化力量重返乡村

Q:谈到经营城市,我们近年来一直在大力推进城市化进程。

王澍:这需要有一个大的文化眼光来考虑这个问题。大家现在都说,中国下一步发展的最大希望是城市化,未来5到10年内还将有3亿农民进城。城市化是一个很大的问题,这个问题关系国家未来的发展方向,我们要对文化的问题和国家综合发展的问题有基本的思考。中国如果做到50%的城市化,那就意味着有7亿城市人口。现在整个欧盟才5亿人,美国才3亿人,也就是说我们会是全世界最大规模的城市化了。

Q:所以您反而强调农村问题很重要。

王澍:为什么说农村问题重要?因为从资源保护的角度来说,农村是重要的储备,是巨大的蓄水池,整个城市的发展要靠农村建设来平衡,否则的话,整个资源都被破坏掉了。我们现在吃的东西几乎没有一样是没有问题的,我们就那么点耕地,被房地产占掉了那么多,农业产量还要不断地提高,那就只能靠农药、靠化肥、靠转基因,靠所有大家不能接受的手段来实现了。这绝对不是一个健康的农业。我去欧洲旅行,他们已经实现现代化了,但他们的田野与乡村保护得如此美丽。我们什么时候做到现代化了,乡村也很优美,那将是非常了不得的成就。

Q:这是一个很宏大的课题。

王澍:大处着眼,小处入手吧。人们猜测我获奖后在做些什么,其实我现在最感兴趣、最想解决的问题并不是大家猜测的那些,而是乡村保护。这对我来说是最大的课题,也没办法一下子解决。乡村的文化消失得极快,我非常着急。如果我们失去了过去,我们是没有未来的。我现在带着学生们,做着大量的乡村调查。到目前为止,我们做了200多个村落的深度调查。

越调查我越着急——我们整个意识形态上对乡村是不重视的,虽然我们现在嘴巴上会说一些保护,但实际上做得非常少,最多搞几个村子的旅游,农家乐。乡村文化的保护还没有进入人们的视野。所以我们做的第一件是摸清“家底”:一个县里还剩几个村,几个村是完整的,几个村是剩一半的,几个是剩三分之一的,还有些什么东西……做到像户口调查一样,哪个村里有多少栋建筑,每一栋都要有照片,有价值的建筑都要做测绘。再深入下去,就是做社会调查,人口状况、经济模式等等,都要做调查。做一件事情之前,先要对这件事情了解清楚。我觉得这是最朴素的,也是最起码的工作。

Q:乡村保护如何与您的专业——建筑联系在一起?

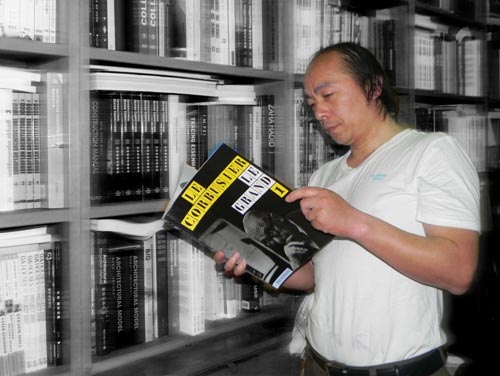

王澍:我们当然有特殊的兴趣,我们对中国传统的建造和材料系统特别感兴趣,我们把从传统中学来的东西运用到新建筑的创作中,这些年我们的新建筑创作就是靠这样大量的调研支撑的。我也把这些成果引到课程里,让学生学习它、制作它。人不仅要了解有关传统的知识,更要用身体去感知这个知识,到这种程度,我们才能说,传统是有可能被了解和被继承的。如此之后我们再来讨论如何改进传统的东西,使之适应现代社会。我们在实验室里,对不同地区的土壤进行科学分析,研究该怎么和混凝土、钢结构配合使用。如果不用传统的夯筑,而用现代的气泵夯筑的方法,配方又该做怎样的调整和改变。最后,配方还要经受现代法律、法规的评判,比如节能指数等等。

Q:诗意的工作要用非常踏实的方式来完成。

王澍:是的。这些事都不是马上能出成果的。我想,5年出个小成果,10年出个大点的成果吧。

Q:现在看来,您所说的乡村保护还不止于建筑保护。

王澍:保护农村,还要保护传统乡村中的那种人与自然的和谐的生活状态,这对中国的未来至关重要。如果不是那些传统的东西,我们怎么可以想像中国14亿人口能挤在一处,彼此忍受?这是传统文化的作用。因为传统文化中有一套人们高密度地生活在一起、还能保持和谐的礼仪和处理群体关系的方式,有一种让人平和的心态。在遥远的乡村,你可以看到在那么贫穷的状态下,人们坐在自家门口,向着你微笑。他没有因为贫穷就变成了强盗、罪犯,这就是文化的力量。

但是现在几乎所有的教育资源、文化人都被吸引到城里去了。在中国的传统社会中,文化人是储存在乡村的,宰相、大臣退休了,常常会回到乡村当老师。中国传统的乡村不是我们现在讨论的那个农村,它是文化很深厚的地方,甚至比城市更深厚。在中国的传统中,城市是追名逐利、暂时去一下的地方,是商人呆的地方,中国人真正的理想生活不在城市里。今天我们关于可持续发展的讨论也好,关于生态发展的讨论也好,你会突然发现,中国社会的传统几乎就是全世界讨论的未来。这就是重新探讨中国传统文化的意义。如何让文化力量重返乡村,如何让乡村拥有高质量的教育水平,这些都是当下需要探讨的。城市化绝对不是单向地把农民推到城里去,真正的城市化应该是双向的,应该有大量的文化人到乡村去。所以我首先动用自己学院的力量,我们甚至在筹办一系列的乡土学院,让我们的老师、学生下到农村,给农村干部上课,给农民上课。

Q:这也是您所要建立的建筑教育体系的一部分吗?

王澍:是的,建筑教育是关乎未来的。我在建筑教育上有一定的野心,我想把立足本土的建筑教育系统地做起来。一个人的力量不大,所以需要一群建筑师一起去做,需要大量的研究。

目前建筑教育的基本问题是把自己等同于一个技术服务业,和脚底按摩行业差不多,对一些基本的社会问题、伦理问题、哲学问题不作探讨,对自己的专业状态不作根本性批判,只是教一些立马可用的流行的职业性技能。不是说这样做不可以,职业技术学校可以这样做,但我们现在是大学都在做这个事情。大学不是职业技术学校,大学要有独立的判断、自由的学术,它的价值观是要对社会负起责任的,而我们的大学现在基本放弃了自己在这方面的责任,处在一种失语的状态。

中国建筑师最缺失的是文化自信。我们所了解的现代图景并不符合真相,只符合用最快速度建成物质强国的期望

Q:与此同时,您也没有放弃在城市中的建造试验。

王澍:我的主要工作是探讨城市化进程中的其他的一些可能性。这种建造试验对于如何在迅速丧失地域文化的城市重建有地域根源的场所结构,对于如何让中国传统与山水共存的建筑模式活用在今天,都是一种积极的范例,而不只是某种艺术的美学与趣味。今天,我们谈论城市,往往参照西方的样本。伦敦是城市,纽约是城市,那么中国城市的本质是什么?中国本土化的城市是什么样的?中国是有城市的,一直都有,把中国文化中的城市,转化到现实的语境中去,并超越传统的城市,这才是对现代城市的回答。

Q:您对现有的“造城”模式有自己的看法?

王澍:首先是建筑的形式脱离建筑的建造,出现了很多类似于广告的建筑,奇形怪状,美其名曰“标志性建筑”,其实就是广告。这是背离建筑本义的,非常不好。

Q:您认为建筑的本义是什么?

王澍:守护大地,守护生活。建筑不是用来做广告的,这点很重要。我们传统的建筑一直是特别带有本质力量的,在守护大地、守护生活、守护自然方面,没有比它做得更出色的。它是一种营造,是一种有思想的劳作,有自己的核心体系,没有过多抽象的理论上的讨论,不纸上谈兵,这是中国的一个传统。这样的传统不光被精英所掌握,它最了不得的地方是可以让大量的、不认字的工匠所掌握。我们现在的这种精英式的建筑教育,完全和乡土建筑脱离,甚至和施工现场脱离,只是坐在办公室里画图纸。那些广告式的建筑,为新而新,脱离建筑本义,在我看来,是整个世界文化衰落的标志。曾有记者请我对2050年作一个展望,我的回答是:我看到全部高层建筑的坍塌。我认为所有庞大的东西,不管它是以怎样的名义建立起来的,都注定要瓦解和崩溃,因为普通人的意识正在逐渐觉醒。

还有那些在房产开发企业主导下建成的大量小区。无论色彩还是建筑型态,都是用商业原则创造出来的。各个小区都是封闭的,保安站岗,把小区中的居民和围墙外的世界完全隔开,在城市中形成一个个不相往来的堡垒,邻里守望的安全感被互相戒备所代替,传统的和谐、融洽的街坊格局被彻底破坏。这种状态正呈现越来越严重的趋势。

Q:合理的建筑规划,不仅仅满足人们住有所居,还能在城市文化中体现出优秀的价值观和思想。

王澍:现代建筑学有一种观念,建筑的造价不应太高,看到高造价的房子应该感到是“不道德”的。建筑的设计思想应有助于保持社会的价值观。

Q:我们身边环境中随处可见的伪文化、无处不在的传染性粗糙和错误价值观来源何处?

王澍:是文化信心的动摇导致了建筑的无差别。目前中国建筑师最缺失的品质是文化自信。我们的文化是很高等的,面对自然,西方只有简单态度,并没有完整的哲学体系,而中国人发展出了和自然相符的一套复杂的哲学理论。西方的建筑,前面一个大草坪,有一个隔离带,远处有森林,森林里面有“妖怪”。你看我们的山水画,深山中也有人怡然居住,是一个和自然完全融合的文化。城市也是一样。和西方城市反映出的文化等级关系不同,中国的城市更注重的是水平关系的展开,比如建筑和山水的对话,建筑和建筑的对话,建筑和场地的对话等等。许多建筑师不深入了解自己的文化,简单地把西方的东西等同于发达、先进、更好的生活。

Q:普奖评选委员会表明,这个奖不仅是授予你个人的,也是对中国文化的一种致敬。当国际社会在向中国文化表达敬意时,我们却在日益成为“外国建筑师的试验场”,似乎外来的和尚好念经。

王澍:对当代文化没有判断,没有自信,就会出现这样的状况。我们在逐渐失去自己几千年积累的文化的同时,还在抄袭世界的价值观。如果我们连自己的文化都不爱惜,又如何要求别人尊重你?

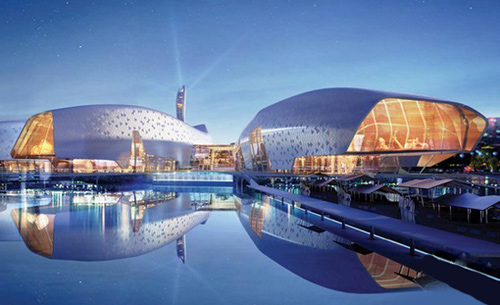

中国需要更加开放,了解这个世界真正的样子。这些年我们所了解的现代图景并不符合这个世界的真相,它只不过符合我们用最快速度建成物质强国的期望,我们有意识地去选择速成的方法。前几年,各地政府还曾纷纷派人去迪拜学习发展经验。那是一种怎样的荒谬和疯狂——去学习一个沙漠里的、靠消耗大量资源而建造和运转起来的城市。

Q:这个城市本身就有隐喻性——一切建立在沙漠之上。

王澍:对。一个有着5000年历史的国家去学习一个不毛之地的做法,非常荒谬。只有有鲜明的文化识别性和特征,才可能在全球化当中拥有自己的位置,否则就会变成全球化链条中低等级的那一环

Q:几乎所有人都承认传统非常有价值,但大家对于价值的具体内容莫衷一是。我们究竟该从传统中学习什么?王澍:传统的基本导向是,人需要向自然学习。人的生活要在有一定规律的前提下,能够像花草树木一样自由生长。传统的建筑会随着时间的推移越来越好看,因为它的材料是顺应自然属性的,而不是人造物质的败落,所有与自然性质融合的材料能很快地和自然融合在一起,就会像自然一样好看。

我们的山水画中,主题是自然的山水,建筑在里面永远只是一小块而已。建筑代表的是人类活动的区域,这个区域在自然中是次一级的,它和山石树木处于同等的地位,不会作为主体出现。我们一般把这种状态叫做“天人合一”,但现在这四个字到了滥用的地步,实际上这四个字的基本意思是说,面对自然,保持自然是最重要的。在这个前提下,人对自己要有强力的约束,要懂得抑制自己的欲望。

老祖宗一直都是讲生态的,比如材料的循环利用等。这样的建造和自然保持着良好的关系。今天的现实是,建筑与自然充满了敌意。我们不是简单地设计一个房子,而是要建造一个世界。只有植物、动物、河流、湖泊与人和谐共生,才能称之为一个美丽世界。

发表评论

最新评论

投稿

投稿