中国美术学院良渚校区 | 非常建筑

来源:网友Hevcdx投稿 2021-11-17

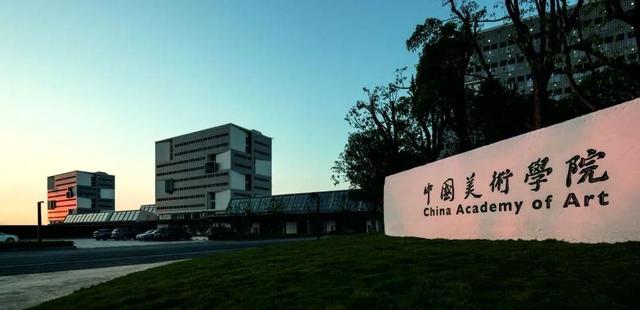

前段时间中国美术学院象山校区成为二战以来最重要的25个建筑”之一,今年9月,张永和的新作良渚校区正式投入使用!

01

项目选址

良渚校区由著名建筑设计师张永和设计。校区占地483亩,总建筑面积18万平方米,紧临良渚文化村和地铁2号线良渚站。

良渚校区于2018年4月8日中国美术学院90周年校庆之际奠基,在2019年1月11日,中国美术学院创建者蔡元培先生诞辰151周年纪念日开工。在余杭区委区政府的大力支持下,学校和建设单位等协力克服工期紧,施工难度大,以及疫情带来的影响,一期一标段于2021年6月29日完成竣工验收。

02

大学望境 继往开来

良渚校区是中国美术学院继南山、象山、张江之后的第四大校区,2003年建成的南山校区成就了水墨美院的现代演绎,2007年投入使用的象山校区则孕生了艺术家园的望境塑造,良渚校区则定位为中国美院的设计板块,建成后将容纳全部设计学科,成为设计教学的高能现场和不言之教。

如何建设一个校园、应该建一个怎么样的校园?一直以来,中国美术学院致力于大学校园的营造,不仅重在功能体系的优化完备,更重在自然与人文空间的构建,这代表着中国人智识培养与人格塑造并重的教育理念。通过山水化的校园,去建构一个涵养性灵的中国人的生活世界;以一份现代书院的表情,塑造着从艺者身心具足的家园;以一种诗化的本土建造语言,重塑现代人群与自然的关系。中国美术学院希望每一个美院人在这样山水校园当中,在山水生活当中,得到真正的心灵塑造。

“诗性精神”是中国美术学院重要的大学精神之一,以一首诗寄语新校区建设,也源于当年营造象山校区的一段佳话。2007年,中国美术学院象山校区正式启用,青山绿水间占地800亩的象山校园,是时任中国美术学院院长许江以他的诗性与建筑设计学院院长、普利兹克建筑奖得主王澍互相激发,为美院师生们共同建造的一个大学望境。

良渚校区奠基之时,许江亦赠诗张永和寄言良渚校区建设:

何生良渚,水迢迢,陆迢迢,延绵以象道。

谁筑新校,聚潇潇,散潇潇,俯仰尽逍遥。

这不仅是对建筑师、合作者的寄语,更饱含着学校对未来的期待:良渚校区围绕“生活即教育、学院即社区”的思想进行设计建造,通过坊、市、馆、舍、所、院、园、道的营造,实现“绵延多义的工坊空间、居学一体的学院生活”的校园特征。

通过空间设计助力现代设计教育体系的重构,不仅是对良渚校区在人文与科技、理论与实践、大学与社会、教育与日常等若干维度如何实现跨界与融通提出的设计挑战,更是对现代建筑精神与现代设计教育的一种回溯性呈现。

绵延多义的工坊空间 居学一体的学院生活

根据中国美术学院良渚校区的办学定位和理念,良渚校区的设计方案回应了“面向未来的创新校园”主题,探讨其运作模式,建筑展现出对家园感的学生社区,跨学科的教研系统,组合式的实验集群,产业化的创新基地等类型空间的布局与组织,并积极思考校园与周边城市空间的互动关系。

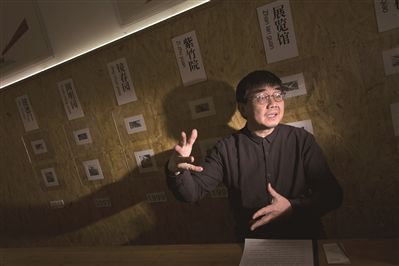

主持良渚校区设计的建筑师张永和,于1984年获得伯克利加利福尼亚大学建筑系建筑硕士学位。自1992年起开始在中国实践,多次参加国际建筑及艺术展,曾在美国和中国的多所建筑学校任教。曾任北京大学建筑学研究中心主持与麻省理工大学建筑系主任,现任麻省理工实践教授及香港大学荣誉教授,2011-2017年任普利兹克建筑奖评选委员会评委。张永和拥有复旦附中青浦分校、吉首大学综合楼等多个校园规划与教学建筑设计经验,除了建筑师和建筑学教师的双重身份之外,张永和在设计领域的“跨界”更是与良渚校区的教学诉求不谋而合。

关于良渚校区的设计:一是未来设计教育必然具有跨界属性,教学体制及其校园空间都将在这一趋势中发生变革;二是建筑学对设计教育具有通用属性,无论是被实践的建筑、还是被体验的建筑都具有广义上的“不言之教”的作用。二者都在他主题为“绵延多义、居学一体”的校区方案中得以体现。

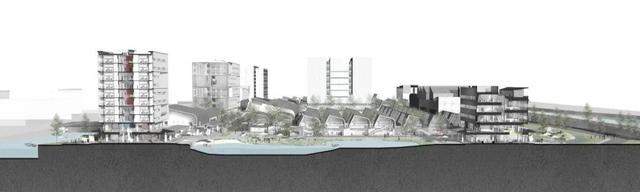

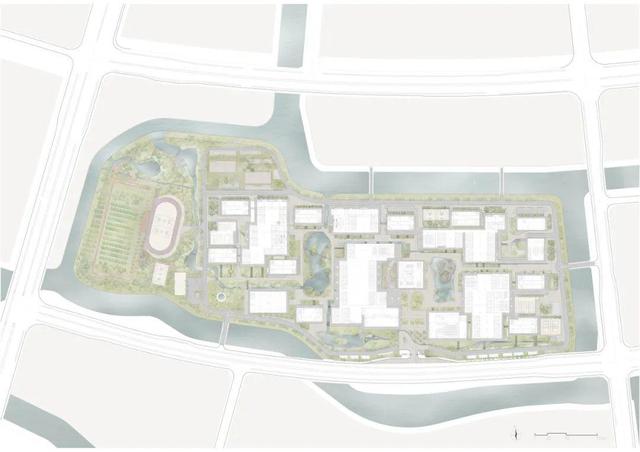

在校园布局的组织上,采用水平向自由延展的“绵延工坊”,利用基地四面环水、东高西低的地形,将校园设计为“东密西疏”,但东部密中有疏,西部疏中有密,二者通过绵延工坊和其间的叠石跌水相连,从而“疏密相间”,打通了“课内”与“课外”的边界。绵延工坊在提供绵延底层的同时,也通过一套双层交通体系,将绵延的街道社区引到了校区二层,与工坊和馆舍建立空中的沿街连接,暗埋了与途径院落高低互动的可能,也为沿途景观节点的未来生长预留了余地。

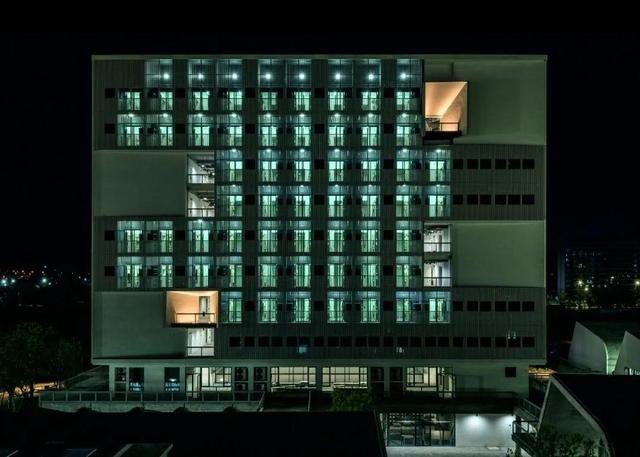

在校区空间布局上,则大多采用“差序院群”,即通过绵延工坊的单位错落形成“大中小微”的院落层次,例如宿舍楼底层被设计为对应“学社制”的学社空间,用以共同兴趣为核心的学生自组织课余使用。由于位于工坊与宿舍之间,学社既是水平工坊在宿舍的“教学绵延”,又是垂直宿舍在底层的“生活沉淀”,从宿舍途径学社进入工坊,“下楼”即可“上课”,传统校园成为了“居学一体”的垂直分层关系,从而进一步强化了一种有别于正式教学、面向自主学习和终身学习的“软教学”氛围,因此“绵延多义的工坊空间、居学一体”的学院生活得以实现。

面向未来的艺术与设计教育新征程

21世纪的艺术与教育正面临全新的挑战与机遇。媒介与技术的大发展使艺术、设计与知识生产发生巨变,互联网、大数据和人工智能带来了教育的变革与学习的革命,艺术/设计的教育理念、学院的形态正经历着一次新的重塑。中国美院院长高世名认为,良渚校区应以创建大数据、智媒体时代的“包豪斯/呼捷玛斯”为己任,以培养推动未来社会发展的高层次创新人才为学校根本宗旨,建立一所跨界的、无墙的、未来的校园。

跨界的学院——突破现有学科边界,实施跨界混合教育与精英教育。以“艺术-科技-商业”全面融合,打通艺术、工科、文科分野,从招生到培养,从研创到产业转化充分注重跨界融通。

无墙的学院——聚集国际最优秀的艺术、设计力量,建立开放式的教学和研究团队,融合学历教育、终身教育,建立开放创新的国际教育社区,建构无墙、无界的人才培养体系。

未来的学院——以面向未来社会发展的人文思考与科技创新为基础,强调前瞻性、引领性的创新教育与研究,鼓励应用性、示范性的创新孵化与转化,以哲匠精神培育未来社会的创新者,以创新影响世界和服务人类。

目前,南山、象山、张江、良渚等四校区“多元一体”的发展格局已经形成,校区功能布局趋于完备。良渚校区根植良渚深厚文化,以“生活即教育,学院即社区,教育即传播,学习即生产”的办学理念,以“着眼艺科融合,推动跨界教学,打造创新社区。重新发明日常,推动社会创新,重建设计人文”为办学目标,打造面向未来、艺科融合的设计学大学科群,培育艺科融合排头兵,激活设计教育最前线,建立一个艺术与设计、媒体与思想、创新与产业之间交互整合的创新教育枢纽。未来,良渚校区将在艺术与设计、媒体与思想、创新与产业的循环转化、交互整合中,实现“人才集聚、产业集聚、创新集聚”三个集聚效应,以设计学科的创新驱动,在推进“数智社会”建设、推动浙江制造业转型升级和文创产业的繁荣发展中发挥国美担当。

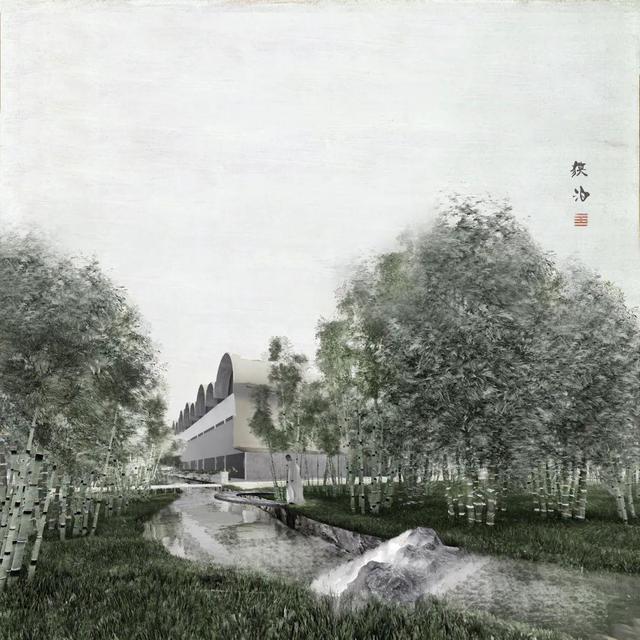

概念设计图纸

良渚校区实景一览

发表评论

最新评论

投稿

投稿

.jpg)