张永和:我们不允许自己去想以后不会做的东西

来源:网友微凉投稿 2021-06-28

Q:非常建筑建成和未建成项目的占比分别是多少?每年大概会有多少专为展览或研究做的概念性项目?

张:一个建筑师事务所,所有项目中大概有三分之二盖不起来,原因各式各样。非常建筑28年平衡下来,未建成项目的数量可能比三分之二少一些,约有一半没盖起来。

非常建筑展览项目占我们工作总量的比例很小。以前有的时候建筑项目少,盖起来的更少,就会做一些展览。在展览中常常把一个足尺的装置建起来。后来建筑项目多了,就没有精力做展览了。最近在深圳的坪山美术馆做了一个展览的空间设计,用的木龙骨结构覆板材的建造体系,是我们2016年以来第一次做展览设计。

Q:您提供了郑州幼儿园和深圳科技馆两个未建成项目的资料。为什么选择这两个未建成的项目和我们分享?

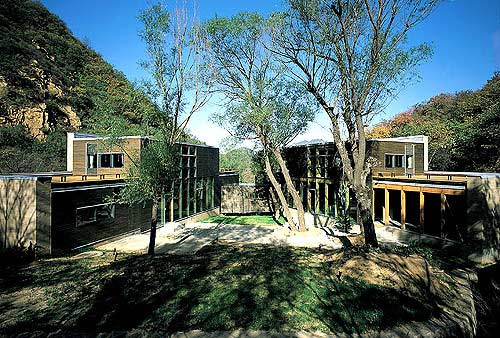

张:这两个项目,一个是早期的,一个是最近的,时间拉得很开,看上去也挺不一样。郑州幼儿园是我们28年前做的,里面涉及的东西,如院落,一直是我的兴趣所在,如果有机会建成,我觉得也很好;深圳科技馆是两年前的竞赛项目,我到现在也对这个设计里的空间质量和结构形式很感兴趣。

Q:郑州幼儿园项目中便提出用传统中式庭院的模型来设计幼儿园,为孩子创造“曲径通幽”的乐趣。项目在立面上采用了散点透视的表现手法,使得图面在阅读上有一定的难度。为什么要采用这样的表现方式?

张:透视是这么多年来我作为建筑师,也作为一个对美术感兴趣的人,一直抱有的兴趣之一。从十五世纪数学透视发明以来,慢慢地人们的思维变成照相模式,但实际上原本有很多不同的理解空间的方式。一个房子,你不可能同时体验到里和外;在房子外面,也不可能同时体验建筑的四个面。所以设计郑州幼儿园时,我们运用了一系列一点透视,把房子的不同面展开,就像一个人围着房子走了一圈。

这些图确实比较难懂,就像你听不懂一门外语或方言,可是它自身的逻辑是很清楚的,只是需要学习它的语言系统。这种方法给业主看肯定有问题,因为他们的视觉思维是摄影的方式。但是建筑师画图不仅仅是为了和业主沟通的,其实首先是给自己看的,看能不能对项目的空间想象有一些启发、一些推动。

Q:将传统院落转译到现代建筑中的设计理念一直在非常建筑的项目中有所体现。请介绍一下郑州幼儿园中是如何融入院落概念的?经过近30年的发展,这种设计理念产生了怎样的变化?

张:对院落的认识当然会有变化,在郑州幼儿园和深圳科技馆设计中都有所体现。两个项目中空间和空间之间都有一种串联的关系,只不过所使用的的结构体系不一样,结果一个的形态比较简单明确,一个相对复杂。郑州幼儿园也不是第一个体现出我对院落兴趣的项目,30年前我就画过很多有院子的房子,其中有三个在宁波得以实现,马上就要盖好了,所以做建筑师还是得有耐心。

Q:非常建筑设计的深圳科技馆入选了竞赛中标候选方案,请介绍一下这个项目中的设计思考。您如何看待大型公共建筑与自然的关系?

张:我很少用自然这个词。现在的房子首先是在城市里,主要是跟城市的关系。深圳科技馆项目选址在一座公园里,可能离自然稍微近一些,可是说到底它还是在一个城市环境里,公园本身也是一种人造的自然环境。人和建筑是一宅一园两种关系。一个是居住,人待在里头就是宅;另一个是游,人在里面转悠就是园。展览馆、美术馆、包括深圳科技馆都是游的关系。伴随着这种关系,我们会考虑一些问题,比如一层一层空间是截然分开,还是不知不觉从一个标高到另外一个标高?深圳科技馆就是后者,虽然建筑有不同标高,但是没有分得一清二楚的楼层。

Q:深圳科技馆的评委评语中,大多认为项目理念很新颖,但是在实施上可能比较困难。你们在竞赛方案中对于结构、材料等实际建造中会遇到的问题会思考到怎样的深度?

张:非常建筑对材料、建造和结构都特别感兴趣,每个项目都会在很早的阶段就开始考虑这些问题。我们做竞赛设计会做得比要求的深,会画清楚结构的体系,请结构工程师估出结构构件的尺寸、悬挑的量等,了解自己的设计是不是可行。整个深圳科技馆可以看做是一层层起伏的桁架,其中有若干个接触点。尽管项目中没有柱子,但每个接触点可以想象成是一根柱子,将层与层在不同位置捏在一起。

然而,结构中更具挑战性的地方在打开的部分。建筑中有许多半室外半室内空间,我们要考虑每个空间怎么打开,能悬挑多少,为此我们跟结构工程师进行了多次沟通。最后出来的量都是可以实现的,我们不允许自己去想以后不会做的东西。跟我们合作的设计单位对于钢结构很有经验,而非常建筑对混凝土技术也比较了解。再过一段时间我们会有一个新的大挑檐项目落成,悬挑接近十几米,只是相对深圳科技馆来说没有那么复杂。

Q:从剖面上看,深圳科技馆的方案创造了一个非常通透的、具有高度连通性的场所。它借助一张多重层叠的网在科技馆中创造出五层关联。您如何考量这种延绵互通的空间对于实际布展的影响?未来的展览空间可能是什么样的?

张:深圳科技馆里是科技展览,涉及当今科技、能源、气候变化等很多实实在在的问题。它不像典型的历史博物馆,在黑房间里给大家展示另一个时空的景象;科技馆里看到的是今天正在发生的事情,我们所做的空间、包括人造的小气候本身就是展览的内容。技术对建筑师来说不一定是最有意思的,建筑师所做的无非就是创造空间,给人带来体验,和技术结合起来把一件事情说得比较清楚。

有一个丹麦艺术家可以通过光、镜子和投影等手段做出特别神奇的效果,但这些实际上是我们要呈现的内容,而不是建筑师的工作本身。现在虚拟现实已经发展到了不仅仅是看,也可以用身体感受的程度,但是它不可能取代建筑学和建筑空间,因为人总有摘下眼镜、回到现实的时候,而建筑做的恰恰是真实的空间。除了形式,还有重量、气味、触觉、温度等很多其它的体验,所有这些都是组成现实空间的元素。如何把这些元素调动起来,是我们建筑师做的工作。

Q:碳中和是未来的一大发展趋势,自行车便是一种很好的零碳排放的交通工具。您曾经设计过一套自行车住宅,设想了人与自行车共存的生活方式。在现在的环境下,您如何看待这个项目与其背后的生活方式?

张:我一直想给自行车宅找个业主,还没有成功。现在我们在厦门设计了一个骑自行车逛的商业中心。业主找我们,说想要在海边做一个商场,搞一些极限运动。我说除了极限运动,是不是也可以让大家骑着车在楼里逛街、消费什么的,他们觉得挺好,就做了下去,本来已经做到扩初了,但又停了下来。现在,人们慢慢意识到了健康的重要性。健康跟舒适享受可能并不能完全用同一种思考方式来对待的。但我想两者大家都想要。

我们做的事情和碳中和其实不太一样。建筑材料生产过程中会产生碳,使用时也会排放碳,这是一个比较大的系统性的问题,不是一两个房子就可以解决的。而建筑设计里一个很重要的内容,就是被动式设计。房子采光好了、通风好了、布局合理,就可以节省很多能源。在这一点上建筑设计可以永远做下去,也不增加什么技术上的复杂性。而清洁能源、垃圾在地回收处理之类的复杂技术,都是额外的举措。

所谓的未来也许跟现在不同,可是可能跟过去是完全一样的。过去的生活方式和现在的很不一样,但不能简单地认为以前人就在一个资源匮乏的环境里,他们那种节俭的生活方式在今天有很大的发展空间。今天因为对环境和健康的意识,使我们愿意重新采纳以前的生活方式,包括多骑点车,不仅是因为健康和节能,觉得骑车使生活更方便更有意思。

以我自己的生活为例,大概有一个直径为步行四十分钟左右的活动范围,周末几乎都是走路,稍微远一点就骑车。一旦你自己认可这种生活方式,然后慢慢就会养成习惯。现在的城市密度一定程度上是不够的,它的尺度是汽车的尺度,不是人的尺度。传统城市中没有诸如堵车这些问题,因为当时没有这些资源,也就不会犯某些错误。现在这些错误已经犯了,而且在过去几十年里不知道重复犯了多少遍,大家应该开始意识到了改变的需要了。

Q:2018年的China House Vision探索家展览中您设计了砼器概念住宅,对于未来人的生活方式您有哪些新的想法?

张:我们准备在宜兴给自己盖一栋这样的房子住。它的特点无非就是内向,就像咱们传统的四合院,中间有一个庭院。现在市场上比较大的户型,房间数量都是超过买房子的人的需要的。大房子意味着更多房间,可是一个有能力买大房子的家庭并不意味着人多,加上如今一般家庭生活中很少有客人住在家里,结果就多出了一堆空着的房间。

考虑到我的家里就我们两个人,偶尔来个客人,所以我们的住宅首先不是很大。只有我们俩人的时候空间是完全打开的,如果来了客人就用活动隔断隔出他的休息空间。我们给一些人看了项目的图纸,发现好多人都想住在这样的房子里。估计等房子盖起来,会有更多人喜欢。

Q:寻找马列维奇和寻找帕拉迪奥是两个有着一定延续性的展览装置,通过取景器发现特殊的风景,有点像是建筑中的框景。通常您会投入多少精力在这些纯概念性的项目上?它们对于建筑和城市的思考有哪些帮助和启发?未来还希望做哪方面的实验和探讨?

张:刚才讲到过透视,其实透视背后是我对美术的兴趣。我一直喜欢画画,西画里面的画框就是一个取景框。人和空间的关系就是透视。寻找马列维奇和寻找帕拉迪奥两个装置里有透视、有取景框,都是在讨论这个问题。今年八月在坪山美术馆,我们会把五个跟透视和空间有关系的装置放到一起办一场展览,装置里的框子可以想象成是建筑,帮助人跟对面的景象建立起一种不同的关系,并不是多么深奥。

比起建筑,一幅画里的取景框要单纯得多。建筑有意思的地方很难用语言表达出来,视觉上的东西其实一看就会明白。人怎么理解时间的长短和空间的大小?大家以为这种理解是明确的,可是实际上如果不看钟表、不丈量空间,你根本不知道它有多长、多大。而且人的体验会受到很多复杂因素的影响,比如一个陌生空间从这头走到那头,明明距离是一样的,但是你会觉得去的时候挺长,回来用时较短。

我们在乌镇美术馆的空间设计中就利用了这种透视和体验的关系,把一个静态空间的透视通过设计一方面大大夸张,另一方面大大削弱。而人是活的,走过去时会觉得空间是拉长的,反过来却觉得空间是压缩的;一面走仿佛多花了时间,另一面走时间又变短了。最终这个空间这段时间恰恰是要让人不需要知道大小长短,从而能够更好地去享受时空体验本身。

Q:您作为建筑师参与了深圳坪山美术馆的《九层塔》展览设计,可以和我们谈谈您为这个展览设计的空间,以及您与其他设计师和艺术家的合作过程吗?据悉,您还将在深圳举办新的建筑个展,是否能透露一些相关的信息?

张:九层塔是把我们这些老头放在一起做的一个展览,包括平面设计,也是老将出马。四位艺术家分别是陈文骥,丁乙,粱诠和谭平,都是画抽象画的;平面设计师是韩家英。我本身很喜欢美术,所以他们想到找我来做空间设计。这个设计可以说是一栋非常简单的房子,有材料、有结构、也有空间,这些元素共同形成了一个体验。所谓抽象画,它的质量聚焦在画作本身,而我们的设计则聚焦在建筑本身。我们搭建了几堵墙,展示画家的作品。这些墙是夹壁墙,里面有的空间可以进去或上去里面挂了一些小画;也有的空间可以看出来,看外面的画或其他参观展览的人。

抛开丰富的空间体验,整个空间其实相当简单,主要还是让大家把注意力放在画作上。建筑空间的体验也许比较丰富一些,但没有另外成为一个故事,无非就是游,体验大空间、小空间、亮空间、暗空间;有坐的地方,也有像剧场的地方。抽象画有现代的一面,也有古典的质量,从这个角度看待抽象画是我们做设计的一个出发点。能否体会到其中的古典精神是一件因人而异的事,几位艺术家们体会到了,策展人崔灿灿体会到了,刘晓都作为馆长,有建筑师背景,也体会到了,并且认为这其中有一种仪式性、纪念性。

Q:您的兴趣十分广泛,在绘画、写作、戏剧等领域都有所涉足。对您来说,作为建筑师在“建成”之外还要有哪些追求?

张:我喜欢的东西比较多,但有的人就爱做设计,一礼拜七天都那么干。西扎现在快九十岁了,一辈子都在做建筑,去学校也是教节点设计。而我就是什么都喜欢,也许和我的美术背景有关。

像是我的办公室墙面上的挂毯设计,图案是我画的,里面的格子似乎和建筑有一点关系,可是实际上就只是一幅平面作品。最近我正在做一本自己的摄影书,里面是我用手机拍的照,大多是人像,书籍设计是由陆智昌先生。

我觉得现代社会经过资本主义多年的发展,过于强调社会分工这件事了。想到一个人,这人必须有一个职业,并且一直干这个,他的兴趣并不重要。我喜欢什么都尝试着做点,现在正好也有机会。有些人也许会认为建筑师这样是不务正业,但这就是我,我就喜欢这样,没必要去限制自己。

发表评论

最新评论

投稿

投稿