时评:建筑的公共视点

来源:网友十年投稿 2013-07-25

公共性应深入生活

现今的时代,更多的存在是开放的结构。建筑虽然主要体现出来的是结构,但建筑语境同样重要,同时,建筑也是个人理念的阐释,还是与别人交流的有趣的媒介。建筑建成之后也总能从使用者或是外界得到一定的反馈。总之,建筑是一个集合思维和结构化的产物,这不像艺术中的雕塑,雕塑有特定的使用功能意向,而建筑内的每一部分和每一处细节对于建筑师来说,都是严格均等的,其公共性更是需要通盘把握和控制的。

当然,建筑的公共性在城市空间中的渗透,还是自下而上的进行,也就是说,从公众的生活入手来做规划,这样是比较有可能的,也是比较靠谱的。做公共性建筑设计的建筑师第一要把自己的位置摆正,要自己去参与和推动建筑的公共性与公众相结合,深入公众生活。这样的建筑师也将兼任使用者和决策者两个角色。

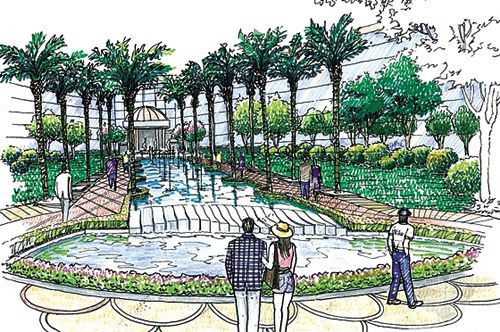

公共空间

“我们应该在建筑公共性的推动上做一些力所能及的事情,能够对周围的人和事物保持一种思考,其审美标准不要像建筑标准一样变成喜闻乐见的东西而失去实际意义。建筑也是艺术,作为艺术一旦失去个性化审美的话,它将面临的就是公共艺术的目的是什么这样一个最本质的问题。”中国建筑设计研究院副总建筑师曹晓昕认为,“建筑也是公共艺术,公共艺术应该融入大众的生活,同样,公共性不仅要植入到建筑形态本身,建筑的室内空间,甚至标识指示也应在设计上将公共性延续下去。”的确如此,一幅画不会有纯粹的艺术性和公众性,因为实际上它与社会系统没有直接挂钩,虽然它的工艺可能不像建造房屋一样复杂,但是依然会与公共社会产生碰撞和对接。其实,建筑也一样,面临着不能被社会接纳而遭到否定的问题,为此,针对建筑的公共视点,曹晓昕还说:“建筑师应该不断向外延伸,在做设计这件事情上不是简单地从设计一个房子上思考问题,更多的还是应该关注公共的视角,大众的生活。”

其实,建筑的公共性长期以来更多的是从功能属性进行思考的,随着当今各种公众交流方式的拓展,公共的交往方式也在发生着巨大的变化,大众可以足不出户在虚拟世界中满足各种需求,巨大的变化不禁让人产生质疑,当今的社会还需要建筑的实体公共空间吗?建筑师又是否有责任将公众从虚拟世界拉回到现实世界当中来呢?对于这一点,清华大学建筑设计研究院副总建筑师祁斌的回答是肯定的,“建筑的公共性体现着公众社会价值和社会对人的基本关怀,建筑师有责任让城市空间和建筑环境更好地体现公共性。同时,公共建筑也应当比其他建筑更多地表现出良好的环境适应性和空间开放性,从而满足公共参与和使用的最大便利。还要体现公益性和平民性,避免成为豪华的摆设。当然建设过程也要体现公共性,充分听取公众的意见,如果条件不允许,宁可不匆忙建设,也不要让公共建筑改变公共的本质。”

建筑师的公共责任

“公共性,其实是一个容易被忽视的话题,与国外相比,我们的公共性多有不同,有很多的模糊性和不确定性,那么,怎么重新认识和创造公共性,就是我们建筑师的责任。”中科院建筑设计研究院总建筑师崔彤更看重建筑师在建筑公共性中所应当起到的作用。当然,公共空间千差万别,作为建筑师,就不得不思考什么是建筑的公共性?如何恰当获得公共性?如何创造建筑的公共性?公共性有哪些要素?

公共空间的公共性有其自身的领域和范围,也就是说,公共性并不是无所不在,公共、半公共、私密、半私密混杂在一起,如何限定公共空间的领域或范围,并巧妙地引导公众进入并参与到空间中进行活动十分必要,这也是建筑师应该做的,属于建筑师的责任范畴。公共空间的公共性其实是空间之间的空间公共性,空间之间强调对空间之间的主动思考,对于建筑来说,建构的目的是为了创造公共空间。空间意味着有公共活动发生的场所,公共空间是设置出来的东西,被某种边界限定而营造出来的,它总是与其营造的构筑体联系在一起,不可分离。空间之间的公共空间并非是无意中被创造出来,也不是剩余的空间,对其的重视和创造也应该如单一空间被建构一样,是一个主动的建造行为。

诚然,公共性在中国很容易从公有和私有的角度对其定义,但是建筑师没有必要肩负起“公有”的中国特色的担子,建筑表现出的中国特色,可能是由国家或者作为一个社会形态管理发展所构成的,有些东西由不得建筑师来决定。然而,在这里,却可以谈一谈中国味的公共性。怎样让建筑更有中国味,这是源于建筑师在设计实践中的思考。对此,中国建筑设计研究院建筑设计总院建筑文化传播中心主任张广源认为,“衡量建筑师成就的标准不是在于他提出了某个概念或方案,而是在于设计的实现。有些项目完成度可能不高,最终的结果与最初的设计也有一定的背离,但是实现的建筑在使用的时候没有出现大的纰漏,那这个设计就算到位了,其公共性的打造也是一样的,在很多时候,建筑师是有责任的,但却无法选择和控制。”

现在,中国建筑师还要面对国外建筑师的挑战,面对建筑的公共性,开发商不断引进国外建筑师的设计,当他们的建筑形成一个区域化的商业区或者居住区时,在该区再做其他公共性建筑的设计时,就要想办法平衡其对于城市的影响,以及对于公共文化的影响,这也是建筑师下一步将面临的艰巨的任务。实验艺术家萧昱对此也有着自己的看法,“建筑的成败体现在实践的过程中,是不是中国的并不重要,重要的是它是当下的思维。我觉得有意思的应该是设计的理念,这是融合在建筑功能当中的,就像艺术中总提到的介入,这个提法就是平民化的,是公共性的。现在的建筑行业整体正在走向市场化。设计理念正是通过实践来融合和介入到现实中的。所以公共性的实践也是一种重要的思考。”

公共性与细节的对接

除此之外,建筑的公共性不应该仅仅是一个名词,或者一个单纯的概念,而是应该从具体细节入手来谈。规划的细节,在建筑与艺术研究中心主任唐克扬看来,中国的规划环境大多都是用红线限定了面积、范围和形状等等,编织出整齐方格的城市,这或许并不存在对和错的区别,而是相应的社会体制产生的不同需求。我们目前的规划体制很大程度上沿袭了中国古代的规划传统,但它与现下的社会结构和管理办法也是高度相关的。在这种环境中如何构建空间的公共性是个很大的问题,建筑师无法改变规则,又有法规限制,也不能用出让面积来换取创新使用,那么在这个层面下建筑师能够做什么很重要,如何在现有条件下做到对公共建筑的思考和对公共空间的改造?既然不能改变环境,那么,就只能自己创造自己的环境。在边界并非完全封闭的情况下,自己与自己对话也不失为一种自内而外地与城市的交流。

当然,所谓中国式的建筑也并不是非要去消极的顺应现状,一方面要灵活适应,另一方面也要策略性地改造,这里存在一个教学相长的过程。比如中国的施工水平不是很好,这是客观存在的,但并不能认为这种状况就是合理的,这里有个向前看还是向后看的态度问题,浮华的东西看多了会觉得简朴和天然就很有意思,但是回到原点是偶尔为之,并不能为行业的发展创造出神话般的跃进。

所以,要真正解决建筑的公共性的问题,除了比照国情和财力的标准,还应该从公共性的源头做起,即明确建筑公共性的主体是谁,是为谁服务的。如果每个建筑师在做一个公共建筑设计的时候,都将项目的真正业主看成是城市中生活在这里的普通人,而不是位高权重的某个人,那么,思考问题的出发点和处理问题的方式自然就会不同,也就向我们真正理想中的公共性迈出了重要的一步。

发表评论

最新评论

投稿

投稿