吴耀东:公共空间的“私人定制”

来源:中华建筑报投稿 2014-01-20

吴耀东

公共空间的概念到底是什么?每个人心目中对公共空间的理解可能都是不一样的。到底什么样的空间才能叫做城市公共空间,有的人看到了残留的片瓦,有的人看见了高楼大厦,也有的人脑海中留下的是围合的热闹氛围……于现代钢筋水泥的森林中,公共空间,或者只存在于人的意识中。其实,现代社会更需要公共空间的营造,让公共空间与精神文化更好地契合,从而使人们摒弃冷漠更多交流。

思考一:社会的责任

在这里,吴耀东对公共空间进行了梳理,城市公共空间从业内来看,是一个公共的东西,它与很多因素相关。首先是政府的因素,政府的政策法规,其实与公共空间的形成关系重大。对于公共空间的规划,政府是一个重大的因素,而不是由专家系统决定的。从社会学角度来看问题,会对公共性产生恐惧,“公共空间被私人空间挤占,公共空间变成了狂欢的葬礼等等,这对我有一点触动。”吴耀东说,“夺回伟大的公共空间,我觉得这话很伟大,从建筑角度看问题,可能建筑师是不会想到这样非常有感染力的语言的。”

现代城市就是这样在走,对公共空间与精神文化并没有根本的认识。其实,很多的开发商和建筑师在做过很多的项目之后都会有一个明确的感受,当你拿到一块地的时候,可能政府会把绿地摊到每一块建设用地上,每块地都是30%的绿地率。不会有百分之百的建筑,而是要把所有的绿地集中起来建一个大的中央公园。指标下达给开发商,开发商再给建筑师,绿化没做好,就会找到建筑师说:有规定,不好好做。这些问题对于整个社会来说,并不能简单地说是谁的责任,当然,这是全社会都应该思考的问题,也是公共空间设计的所有环节和所有专业都应该肩负的社会责任。

思考二:市民的传统

市民的传统很重要。我们自古谈论公和私的概念,在中国这个社会里,私的概念很强。东方城市和西方城市有着根本差异,此城市非彼城市。如今,北京在发展,大家怀念四合院,但却有很多空间的围墙圈的地更大,没有向公众开放。有人曾提出拆墙透绿,这在吴耀东看来是很好的,清华园的绿化,北大园的绿化,把围墙拆掉,不进去,能看到也行。

现代能够真正触动地产发展的因素是业主,是买房人。吴耀东也做了几个楼盘的设计,当他与客户交流的时候发现了一个现象:消费这房子的业主,只看自己门里边那块地,很“私”的。门里边户型好,就可以了,并不关注楼道怎么样、电梯厅怎么样,甚至也不抬眼望望窗外,窗外的绿地又是怎样?一旦签了约买了下来,为什么开发商会有很多的变故,从而产生很多纠纷,“我觉得其原因与消费者不够成熟有着重大的关系。买房子要用自己的眼睛看好不好,送你一套厨具,一套实木地板都是次要的,但有些公共空间和精神文化是买不回来的。”吴耀东如是说。

为此,吴耀东举了一个例子,二战以后欧洲很多城市被炸毁了,包括波兰。炸毁之后的波兰,残破的房子刚刚恢复,但每家阳台上却都摆上了花。“你在打扮自己的同时,也为城市空间增光添彩,无形当中私的空间变成了公共空间。”这两个空间在这种情况下就进行了相互的转化。

思考三:公共空间的品质

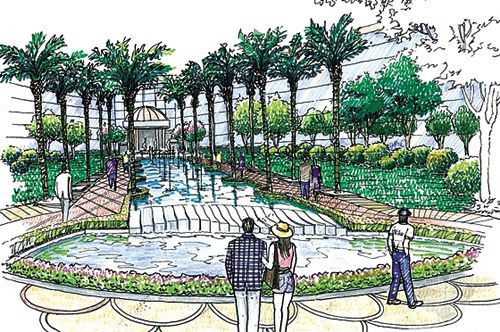

与此同时,公共空间本身的品质到底怎么营造也是一个重要的问题。城市公园的周围到底该不该建很多的地产项目,或者到底该建什么样的地产项目呢?是不是对其的高度、容积率和建筑风格都应该有所限制呢?即使是公共空间,现在的营造也是远远不够的,曾经全国性的城市文化广场风,是不是真的在营造积极的城市空间,这的确要打一个很大的问号。公共空间一定要有人的聚集和参与,才叫真的公共空间,并不是留出一块空地就可以叫公共空间了,否则只是一块死的空地。想要营造出有精神文化的公共空间,就一定要做到让大家喜欢这个地方,其实这也是很难达到的。

在一定的城市尺度和城市规模上的公共空间,大致有两类,一类就是中心广场,另一类就是公园。广场的概念来自西方,中国的公共空间从来都是线性的,而不是面的。欧洲古罗马的广场很多,广场周边围合的建筑特别精彩,咖啡店、酒吧、商店,人文的东西占了主导,非常的漂亮,这是广场。公园基本上是以绿色为主的,建筑只是点缀其中。

公共空间肯定是为大众服务的,私人空间是为极少数人服务的。那么,是不是公共空间一定要大众拥有?戛纳的海岸线可以叫大公园,地球环境类的公园,但却归属于各个海岸边的宾馆,这些空间正因为划分给了私人,所以才打理很好很优美。在欧洲开车,看到的绿地都是精心打理过的,这种空间肯定是属于私人的。其实,吴耀东一度非常困惑:公共空间营造出来之后,维护和打理在中国的确成为了问题。中国有太多没有打理好的公共空间。因此,最后,吴耀东觉得,保持私人空间与公共空间的尺度,对于营造公共空间的精神文化可能是比较重要的。

吴耀东:1987年获得清华大学建筑学学士学位,后师从汪坦教授,1989年获清华大学建筑学硕士学位。1992-1995年,获日本文都省奖学金资助由国家公派到日本大学工学部建筑学科留学,在日本著名建筑史家藤森照信教授指导下从事博士论文课题《日本现代建筑》的研究,1995年获日本东京大学与清华大学联合培养建筑学博士学位。1995-1997年,清华建筑学博士后研究员,在关肇邺院士和胡绍学教授指导下从事现代建筑发展的比较研究。现为清华大学教授,清华大学建筑设计研究院副院长。

发表评论

最新评论

投稿

投稿