LEED:是昂贵的环保噱头,还是真实的绿色标准?

来源:网友阿曼达投稿 2015-05-06

关于LEED,我们有哪些误会?

1.“预认证”就是没有结果控制的认证吗?

早在几年前,SOHO中国就做出未来所有开发项目都要达到美国LEED标准的承诺,目前拥有12个已注册或已通过认证的开发项目。例如,位于上海的SOHO复兴广场取得的就是绿色建筑设计与施工(LEED BD+C)评估体系大类内建筑主体与外壳(CS)评估类别的金级认证,而望京SOHO目前取得的是该类别的金级预认证。

所谓预认证(LEED Pre-Certification),是指申请评估的项目已处于审查过程,最终有可能通过所申请级别的认证。目前,中国有许多开发商出于营销造势的目的,故意将LEED预认证与LEED认证混为一谈,但二者根本不是一个概念。授予预认证有利于开发商尽早开展商业宣传,但不等于项目通过了LEED认证。项目完成后,申请者必须更新完整的证明文件以拿到最终认证。

申请预认证与正式认证的流程完全一致,都是在项目设计阶段开始提交各项证明资料。唯一区别在于,随着设计、施工、运营等过程的不断推进,可获得的分数是不断增加的,预认证不必等到全过程结束拿到所有分数,而是当分数超过申请级别最低分数的一定百分比后即可提前申请“预认证”。拿到预认证,即可尽早开始商业宣传,以利于提高租金、售价,同时开发商需继续更新资料以获得更多达标分数。

黄鸣先生在上述“太冤枉”一文中,批评他参观的望京SOHO项目,“百万重金认证的LEED仅是一个‘预认证’,几乎没有结果控制”,“LEED认证在流程上也极不严谨,仅靠设计和证明材料,以及建设过程再有几个证明文件就可以得到,这是典型‘预认证’”。显然,黄先生对“预认证”的含义理解是错误的。

2.LEED仅靠提供申请文件就可以获得认证吗?怎样实现过程和结果控制?

美国绿色建筑认证研究院(GBCI),是通过审查申请认证项目的各项文件资料来完成LEED认证的。那么,是否如黄鸣先生所说,“LEED认证,这么大的一个建筑系统,就‘几份资料’递过去就能认证了,这简直就是当儿戏一般”?

LEED实行的是打分制,以LEED评估体系的七大评估类别之一的“能源与大气”这一分类为例,望京SOHO若要在该评估类别获得分数,需提交的审查文件以及可以采取的策略包括:

“能源与大气”类适用的可持续策略

1)通过仿真计算、模型模拟实现能源效率优化

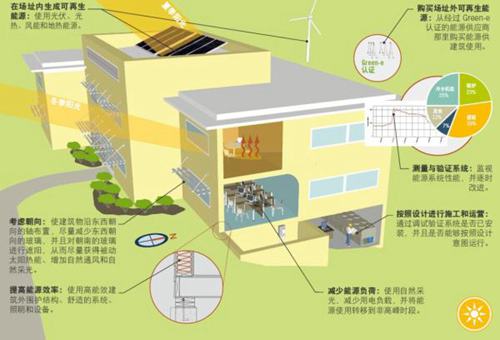

LEED建议,采取优化建筑朝向、将能源负荷转移到非高峰时段、改善建筑外围护结构等减少能源成本的策略,并利用相关能源模型进行仿真模拟。

比如,依据日照原理,合理确定建筑位置与朝向,使其能接收更多的太阳辐射热能;采用建筑物内智能电网终端技术、蓄能空调设备等,将高峰用电转移到非高峰时段;改善外围护结构,普通建筑采用改善墙体保温隔热性能,屋顶采用高反射材料或做屋顶绿化,提升门窗气密性等手段。

对超高层建筑来说,玻璃幕墙优化是围护结构节能的重点。如望京SOHO采用的双银LOW- E玻璃,其综合节能效率远优于普通LOW- E玻璃,具有极高的可见光透过率和极低的太阳能透过率,夏季能有效阻挡外界热量进入,从而减少空调能耗。

达到一定节能水平的项目[如符合美国采暖制冷与空调工程师学会(ASHRAE)制定的相关设计规范指南,或新建筑研究院高级建筑核心性能指南中的节能表现要求],将获得分数。建筑能耗模拟,是世界各国绿色建筑为实现节能目标普遍采用的工具和手段,对节能的结果控制有重要意义。

2)使用场址内可再生能源

项目可以使用建筑能源模型或美国能源部商业建筑能耗调查(CBECS)数据库,预估能源成本,按照LEED要求的能源成本百分比,来确定可再生能源使用的数量。

LEED将可再生能源分为场址内和场址外两类。可通过安装光电电池、光热电池、固定在建筑上的风能发电机等方式,在项目场址内生产清洁能源。同时,由于美国碳金融发展框架较为成熟,碳排放信用衍生品市场的发展也相对完善,LEED对不具备场址内生产可再生能源的情况,也允许从可再生能源证书(REC)供应商处溢价购买场址外可再生能源。不具备场址内可再生能源属性的项目,想要获得该得分点的分数,就需要从其他来源购买相当于系统年收费电力输出的200%的可再生能源证书(REC),且REC须符合美国绿色电力(Green-e)的认证。

对望京SOHO甚少使用太阳能技术的现状(特别是皇明集团主推的光热产品),黄鸣先生认为其主要原因是“可再生能源项目得高分太难”。这个批评不太公道,毕竟光热技术只是望京SOHO在该项可选择的策略中的一个细小分支,是否采用该技术,需要综合考虑建筑美观、技术水平、能源效率、能源成本等许多因素的影响。

这里笔者仅做一点个人的猜测,SOHO之所以不采用皇明的产品,主要原因可能是:1.光热技术限制较多,如光热发电更适合年辐射量在2000千瓦时/平方米以上的地区,土地坡度不能超过3%,需要大量水源用来冷却等;2. 皇明的产品外观不佳,望京SOHO一直以请到扎哈这样的设计大师为最大卖点,皇明太阳能板与楼盘整体时尚、现代的定位不符合;3. 现实考虑,LEED评分中可再生能源只有1分,望京SOHO没有必要为这1分对整体建筑的美学、结构设计花费巨大成本改动;4.可再生能源的技术与可选策略很多,望京SOHO综合权衡之下有更多其他选择。

3)调试并验证建筑能源系统

首先,开发商需要选择符合资质要求的独立第三方调试机构(CxA),对业主项目任务书(OPR)、设计基础要求(BOD)等文件进行审查,制定并实施调试计划,对暖通空调系统、照明和自然采光系统、内部热水系统及可再生能源系统等进行性能验证,并完成调试总结报告。这是必须达到的要求。

在此基础上,只有CxA在制定施工中期文件之前完成调试设计审查,并制定系统手册,同时对建筑运营人员的培训进行检验,并在项目实质性完成10个月之内,与运营维护人员一起对建筑进行现场审查,制定解决重大调试相关问题的方案,这样该项目才可以获得此得分点的分数。

USGBC指出,调试是提高商用建筑能源效率的一种具有最大成本效益的方式。“调试-与业主设计要求进行比照-再调试”的过程,也是最能体现LEED在建筑设计、施工、运营、维护等建筑全生命周期内,对能源表现进行过程和结果控制的典型范例。

LEED对“调试”的机构资质、操作流程等有要求,类似于ISO质量标准,要填一堆表格。如前文所述,要申请LEED认证,必须满足所有“先决条件”,调试即为先决条件之一。如果不做调试,就没资格申请认证。但要拿到分数,则需满足更高的标准,即“增强调试”标准。

4)增强冷媒管理

项目必须提供暖通空调系统的产品信息,以确保只使用非氟利昂(CFC)制冷剂。如果要获得分数,则需进行增强冷媒管理,要求进一步提供根据制冷剂补充量、制冷剂类型、制冷剂渗透率、设备类型等信息计算出的制冷剂相关数据文件。该策略是LEED标准对蒙特利尔议定书中关于禁止生产氯氟化碳制冷剂,逐步淘汰氯氟碳氢化合物制冷剂,减轻臭氧消耗和气候变暖等共识的体现。

5)测量与验证-基础建筑及租户分项计量

要获得分数,项目一方面需要制定符合国际能效测量与验证规程(IPMVP)相关条款的“校准模拟”或“节能措施隔离”的测量与验证方案,并在业主入驻后持续收集能源使用情况的信息,不断校准能源模型。另一方面,安装集中监控的电子计量系统,提供租户分项计量指南。

校准能源模型,即:搜集建筑围护结构特性参数、几何尺寸、逐月和逐时的能耗数据、空调系统和其他系统的铭牌数据、运行时间表、部分空调系统和其他系统的现场测试数据、气象参数等数据,将收集的数据输入软件,建立模型;然后,将模拟结果与实际能耗数据进行比较——根据可获得的实测数据的不同,这个步骤有所不同,最简单的是将模拟结果与逐月能耗账单及现场测试数据进行比较;最好的则是将模拟结果与逐时数据比较。如果模拟结果与实际能耗数据的比较结果不符合标准,就需要对模型进行修正,经过多次修正,直至达到标准要求。

实践中,望京SOHO将建筑信息模型(BIM)与博锐尚格的iSagy-3D能源管理平台相结合,采用物联网、云计算、分项计量、数字传感等技术,实现能耗信息的实时数据可视化报告。这个技术的运用非常引人注目,也是地产开发商在节能以及可持续设计技术上的一次大胆尝试。

实时监控和分项计量具有重要意义,对使用中央空调系统的商业建筑,传统计量方式,是按照租户面积来定,经常会造成空调关不关、用多用少一个样的“大锅饭”局面,而精确的分户计量和实时信息反馈显然是科学技术手段、管理手段和价格政策的激励机制并举的优化选择,对过程控制和结果控制都具有重要意义。

博锐尚格官网实时显示的节能监控画面

6)绿色电力

获得分数的策略是从通过美国绿色电力(Green-e)认证的来源购买35%的建筑用电,并至少持续两年时间。中国项目因无法满足该条件,不能获得分数。

以上是LEED的得分策略。理论上说,LEED因工作人员不到现场监察,全凭开发商提交的文件审查,所有文件都有伪造的可能性。USGBC也会对项目的某些方面进行抽查。但出于诚信、企业形象等考虑,至今未听闻有伪造先例。

目前,望京SOHO在“能源与大气”评价类别中,只获得了37分中的7分。但由于认证过程仍在继续,很多评分项(得分点)仍在提交数据接受审查的过程中,如“租户分项计量”选项,得分可能相当大,因此应可在“能源与大气”类获得更多分数。现在对望京SOHO下“不节能”的评价还言之过早。

望京SOHO在“能源与大气“评价类别表现(预认证,表中分数截止到2014年11月1日)

通过LEED在“能源与大气”评估类别对提交文件的要求、建议的可持续策略和认证过程,我们可以看到,LEED在建筑的设计、施工、运营、维护等过程中有较为明显的三大优点和两大缺点:

优点一,严规范,可量化:对审查文件有一套非常严谨的的规范化要求,在整个建筑生命周期内对实现可持续目标的过程控制和结果控制方面都采取了较为细致的量化和管理策略。

优点二,关注全生命周期性能表现:LEED的“节能”策略,即对能源消耗量的关注,并不终止于建筑的设计和建造完成,而是试图通过在建筑“全生命周期”内关注持续的能源表现,保持和提升节能性能。

优点三,策略多元,鼓励创新:LEED通过丰富的可选策略和细致的定量化指标来鼓励节能目标的实现。

缺点一,预期与实际可能差距大:能耗情况受使用模式、运行模式和服务水平等诸多因素影响,因此,建筑投入使用后的实际能耗很可能超出预期能耗。

通过LEED认证,不能保证建筑一定节能。由于LEED从设计阶段就开始申请认证,而不像我国现行“绿色建筑评价标准”(以下简称“绿标”)那样要求“申请评价标识的住宅建筑和公共建筑应当通过工程质量验收并投入使用1年以上”,因此,在结果上可能出现与预期差距较大的情况。

缺点二,国情背景差异大:LEED在美国自身国情背景下,更倾向于强调通过高技术手段,促进可持续性(特别是节能目标)的实现。例如,购买其主推的技术设备,可能获得更多分数。这与我国现行“绿标”更多借助被动式设计等手段实现节能有较大区别。再比如,习惯了大规模高强度使用空调的美国人,对室内舒适度的要求远超中国。在我国现阶段发展条件下,盲目追求满足LEED所有的评价指标,显然不切实际。

3.LEED的评估体系设计采用综合性指标是允许申请项目“走偏门”吗?

黄鸣先生在文中提出质疑:“事实上,LEED认证在评分中,有很多‘偏门’可走,谁给钱多就给谁的产品加分,部分项目的缺陷可以通过其他项目补足,难怪有人打趣说,只要在房子里多用竹子,就能拿到LEED认证。容易得分的项目太多,可再生能源项目得高分又太难,这对于一些仅为拿“环保标签”的地产商来说,只做那些花钱少的,同样可以拿到很高的分数。这把节能市场的客户思想给带偏了,以为这就是绿色,这就是节能。”

事实上,LEED的评估体系分为两个层次,分别为“先决条件”和“得分点”。先决条件是指项目通过认证必须满足的前提条件,但不会获得分数。而得分点则是可选策略,项目满足该项指标即可获得相应的分数并计入总分。具体表现为:

(1)先决条件设置评估门槛

从先决条件这一层次看,以LEED新建建筑(LEED BD+C:NC)v2009版评估体系为例,“能源与大气”类别的先决条件,就包括建筑能源系统的基本调试、最低能源表现、基本冷媒管理等三项。也就是说,对所有想通过认证的项目,都必须保证满足LEED要求的最低能源表现等先决条件。其他类别也有各自的先决条件要求,如“用水效率”类别的先决条件,是将生活用水量减少至少20%,也是申请项目同时需要满足的。

LEED要求申请者在认证项目之前,必须确认满足七大评估类别内规定的所有先决条件,才可提出申请。如果不能满足其中任意一条,即使该项目在屋子里铺满竹子(符合可回收材料得分点),也是不可能通过LEED认证的。

(2)得分点保证灵活性

LEED采用记分制,只要总分满足取得认证的最低分数要求,就可获得相应级别的认证。这一制度与我国现行“绿标”侧重项目符合标准的记数制评价方法截然不同。

我国现行“绿标”将评价指标分为控制项、一般项、优选项等三大类,其中控制项所要求的必须全部满足,而一般项、优选项又依据满足数量的多少划分为一星、二星、三星共3个等级。也就是说,现行“绿标”获得等级认证的标准,是看有多少条目是满足要求的。

LEED综合性指标的优势很明显:弹性大,易创新,可拓展。相比于我国现行“绿标”,LEED可为绿色建筑设计方案和策略提供更为丰富的遴选空间。LEED在建议的可选策略之外,还提倡申请者发挥主观能动性,应用新技术新方法新设计,对能大规模提升某项得分点原有标准或者创新设计,给予额外的奖励分值,相较“绿标”更具拓展性。

例如,被誉为“世界上最环保的酒店”美国加州大峡谷盖亚纳帕山谷酒店(Gaia Napa Valley Hotel),是LEED金级认证的绿色建筑,在大厅中创新性地提供互动式计算机屏幕,显示关于建筑的水和能源的使用量以及碳排放量的实时信息。这个界面使项目对节能、以及开发美观、实用、可持续性设施的承诺具有直观性,还能鼓励宾客和员工在酒店期间减少自己对环境的影响,同时反思自己的行为习惯,并考虑回到家时改变自己的资源使用模式。这样的创新设计可以帮助该项目获得额外的奖励分数。

网络图片

发表评论

最新评论

投稿

投稿