LEED:是昂贵的环保噱头,还是真实的绿色标准?

来源:网友阿曼达投稿 2015-05-06

事实上,在2015年即将实行的新版“绿标”中,也将采用分数计数法判定绿建筑级别,总分达到45-50分为一星级,60分为二星级,80分为三星级。这样的变化正是我国建筑业界对LEED经验的借鉴和学习。

LEED与“绿标”,这是一场关于中国与外国“绿建标准主权”的战争吗?

上世纪90年代以来,世界各国相继出台了多部绿色建筑评估体系标准,如英国的BREEAM、日本的CASBEE、德国的DGNB,以及美国的LEED等。2006年后,中国由住房和城乡建设部相继出台了《绿色建筑评价标准》(第一版),《绿色建筑评价技术细则(试行)》和《绿色建筑评价标识管理办法》等,开始建立起适合中国国情的绿色建筑评价体系。

黄鸣公开批评LEED事件发生后,USGBC在新浪官方微博发布了一篇名为《LEED已经成为品质象征》的文章,其中提到“双认证”,认为评估标准之间不应是互斥关系,“建筑的双认证遵循的是平行理念。当像绿色三星这样的评价系统在解决了中国人民特别关心的建筑环境方面的问题(如能源效率和绿色技术)后,如果将这项认证再配上LEED认证,会使该项目处于20年来形成并获得广泛支持的全球运动之中。”

笔者认为,鉴于双认证费用不菲,很多开发商未必能负担这样的成本。而一旦取得一项绿建筑认证,开发商很少有动力再进行双认证。从这个层面来讲,这确实是对行业标准话语权的争夺。

但我国现有“绿标”在很多方面还不完善,当务之急,是吸取LEED等一些发达国家研发的评估标准在可持续领域价值思想、评价方法和操作层面的先进经验,促进自身不断升级进化。

LEED还有哪些地方值得学习?

事实上,中国的“绿标”正是在参考借鉴美国LEED标准的基础上,结合中国具体国情,作出的本土化改进的评估标准。笔者认为,LEED作为全球范围内最具影响力的绿色建筑评价体系,仍有许多值得中国“绿标”借鉴之处。

中国现行“绿标”的不足之处主要包括:

1.评价体系涵盖项目类型不全面,目前仅针对住宅和公建,许多项目如商业建筑室内改造、社区开发等无法找到适合的评估标准。

2.记数制的评估框架仅考虑达标数目,不考虑权重,设计上不尽合理。不过,新版绿标已吸取LEED经验变为有权重的记分制。

3.评价指标的设计上偏重“节能”,对 “全生命周期”的概念理解,以及周期内各元素之间“协同增效”的理解,不及LEED深入。“协同增效”是指在包含大量反馈循环的迭代过程中,不同策略之间存在协同增效作用。如使用本地材料因为可以节约运输途中的能耗,同样可以促进节能并减少废气污染。

4.对市场的培育和市场驱动机制认识不足。LEED则有预认证,有大量的商业宣传和培训。

而LEED的优点在于:

1.对整体框架和具体指标层面考虑更全面

相较我国“绿标”,LEED在评价体系框架和具体指标等层面有许多优势:例如,适用建筑类型覆盖更全面,评价条文更侧重定量化指标规定,评价条文和可选策略的灵活性和拓展性较好,对建筑的运营和管理有更多指导性可持续策略等。

2.对建筑全生命周期的考虑更深入

虽然“绿标”也提生命周期,但仍停留在传统认知中对建筑生命周期的理解,即项目地点的选择、设计、施工、运营、维护、翻新、改造和拆除。

而LEED对“全生命周期”的概念进行了延展:团队除以上考量项目外,还需要考虑“产品蕴藏能量”,也就是获取或萃取、制造、运输、安装以及使用过程中所耗用的能源总量。

对全生命周期内材料、产品或建筑的环境影响进行评估的方法,称为生命周期评估(LCA),在此基础上,产生了对绿色建筑具有重要意义的全新的成本计算方式——生命周期成本计算(LCC)。举例说,某建筑中要使用一种构件材料,同等质量的前提下,本地生产的材料价格略高于外地生产价格。但使用本地生产的建筑构件材料,可减少与交通运输相关的能源使用与环境危害,同时支持本地经济。

在综合衡量采购、运营成本,以及建筑全生命周期内的能源、运输、维护等成本后,该绿色建筑项目有可能选择初始成本更高的本地材料,该材料的使用反而可能降低整个项目的生命周期成本。这种基于“价值工程”的全局观念,对促进绿色建筑产业真正向可持续方向发展具有更大的意义。

3.对不同利益主体进行驱动和激励

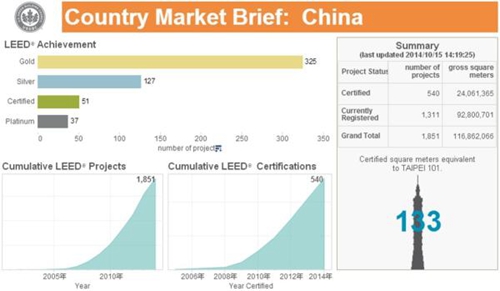

USGBC的全球报表显示,截止到2014年10月15日,LEED在中国的认证项目已达到540个,总认证面积为24,061,365平方米,相当于133个台湾101大楼,这证明了LEED在中国市场推广的成功。

任何一套绿色建筑评估体系,想要得到广泛的认同和实施,都必须考虑开发商、驻户和绿色建筑相关产业链如何从绿色建筑认证过程中受益的问题。

LEED的成功经验有三条:

第一,通过引导资本市场对地产估值的观念升级,让开发商受益

LEED通过有策略的市场宣传、第三方认证的公信力,在改进评估体系的同时,引导资本市场评估方法的改变。即在房地产估值环节,引导市场认可对通过LEED认证的建筑给予更高的价值评估。换句话说,同样的建筑,市场较广泛地达成了有LEED认证会比没有LEED认证更值钱的共识,开发商当然更有积极性去获得这个认证。

在美国,经LEED认证的商业建筑比同类项目的售价可高出25%,在中国,绿色地产研究中心的调研显示“北京、上海、深圳、广州、成都、长沙、杭州等7个城市相同地段LEED认证项目和非LEED认证项目(同时也没有申请绿色建筑评价标识认证)的14个商品住宅楼盘与20个写字楼,经认证的住宅楼盘比未经认证的住宅楼盘平均售价高出31%,经认证的写字楼比未经认证的写字楼平均日租金高出28%。”

第二,通过深挖需求痛点,让终端用户受益

LEED对健康、安全、舒适、便利等特质的关注,更受关注企业社会责任和品牌形象,关注员工健康和工作效率的驻户青睐。比如,人们有90%的时间待在建筑物室内,对室内PM2.5也更为关注。LEED在使用低逸散性材料方面,从装修粘合剂到地板系统、家具材料等都有非常细致的量化控制指标,更符合驻户在健康方面的诉求。

第三,通过促进完整产业链条升级,创造良性生态系统,让整个绿色建筑产业受益

LEED评估体系中,对绿色建筑的上下游产业链条的利益有综合性的考虑和平衡。如LEED提倡使用绿色电力(Green-e)认证的可再生能源、绿色印章(Green Seal)认证的有生态标签的清洁产品等,将相关材料供应商、产品供应商与绿色建筑的评估标准,统一在同一个框架之下,同时联合与建筑业相关的各个领域的行业协会共同制定评估标准,如美国采暖制冷与空调工程师学会(ASHRE)、美国测试与材料协会(ASTM)、美国交通工程师协会(ITE)等。通过深挖垂直领域共同利益的合作,促进绿色建筑行业生态系统良性发展。

总体而言,LEED是一个在价值思想、评价框架、量化指标、过程控制、操作细化等层面都较完善的绿色建筑评估体系,凭借自身对市场化运作的深刻理解,获得了较广泛的认可。同时,因为中美两国国情差异,LEED在实际操作中,的确无法做到与中国绿色建筑无缝衔接。“绿标”作为我国研发推广的评估体系,虽存在很多缺陷,但可发挥后发优势,借鉴LEED在设计思路和市场运作等方面的先进经验,完善行业标准,促进整体绿色建筑产业的升级。

发表评论

最新评论

投稿

投稿