身份的展示:苏格兰议会大厦

来源:网友我是小魏投稿 2014-12-29

在某些方面,这种公众和议会关系的象征早已经出现在澳大利亚的议会建筑(完成于1988年10月)上,这是由Mitchell/Giurgola和Thorp设计的,位于堪培拉的中部,建筑的一部分埋入地下。它的象征意义是让选民自己选址国会议员,也许也象征着立法要从国家内部产生出来。

在40年前,阿尔托在Saynatsalo以不同的方式和尺度创造了一种公众、议员和土地之间奇妙的关系。这是一个小镇的议会厅,可能是最小的政府建筑了,它围绕一个小型绿地庭园建在一块裸露的岩石上。这座红砖的小型卫城位于森林的中央,它的竖向的窗框就像是周围黑色树干的韵律。从院子里看,议员和员工的活动可以透过玻璃墙看得一清二楚:选民可以知道他们的代表是否在工作,进度怎么样。在森林的中央的这个建筑,算的上是民主化进程的一座纪念碑。

(图片来源:互联网)

也许Saynatsalo过于太完美了:也许这样一种土地、民众和政治的关系这有在小尺度的建筑上才能实现。这座小镇议会厅很长时间没有按照最初的用途来使用,因为当地政府经过重组并把决议和管理部分迁到了当地更大的总部去了。不管怎么说,在我们现在这个时代,任何公共建筑,特别是政府自己使用的建筑已经成为了恐怖分子的潜在目标。

在英国,许多年来我们的政府建筑中,只要是大面积的玻璃墙面后总是有丑陋的防爆装置,并且我们已经习惯于此。各种各样对抗恐怖袭击的设备都被使用了。大多数明显的装置,比如大使馆和法院周围的高墙,都是为了阻止未经许可的车辆接近。不过这样的装置在选民和他们的代表之间、公众和公仆之间造成了身体上和视觉上的障碍。尽管Helin设计的芬兰议会大厦的加建让选民能从街上直接看到议员们的办公室,但是当代这种古怪的氛围下,Saynatsalo那种天真的理想可能将不复存在。这种实在以及象征性的透明也许只能够通过昂贵的玻璃,以很小的尺度在和平的国家中实现的了。但是更为勇敢的是在苏格兰议会大楼中,选民可以和他们的议员真实的接触。

这样的事情是值得庆贺的。20世纪后半页以来像Saynatsalo、堪培拉和重修的德国国会大厦这样的试验开始向我们指明了,我们这个时代能够体现现代民主思想的建筑的合理样式:踏实并且高贵,开放而且透明的。我们决不能让潜在的威胁阻碍了民主理想的进步――这个挑战对于建筑以及文明的各个方面都很重要。否则,我们只能向恐怖主义屈服,并且重新回到帝国开始的时候。

“在理念和实施上都如歌剧一般,苏格兰期待许久的新议会大厦可以帮助新生的议会制尽快成熟和发展。”

“世界是每种文明得以产生的地方和环境,如果这种文明想要在世界上成为主导的文明,它就必须去表达自己文明内在的东西。(The world is a place,a space that one cultivates and in order to be up to the world-cultication,one has to cultivate one’s-self)”这句话是由一个流浪的苏格兰人,巴黎大学20世纪诗歌协会的前任主席肯尼斯-怀特说的。他是一个智慧的,苏格兰气质的流离的苏格兰人。怀特向我们指明了一条理解这座复杂建筑的途径。

在一篇题为《苏格兰的重建(Re-Mapping)》的论文中,怀特写道:“现在的苏格兰正处于一个过渡时期――我们都会同意这样的说法,现在是一个开始。在表层的意义上,这是一个政治的问题。从更深层的意义上说,这是一个诗学(poetics)的问题。我并不轻视政治,但是我更倾向于诗学。如果你将政治和诗学结合在一起,你才能认为自己已经体会到了一种鲜活的,持续不断的文化。”

看起来埃瑞克-米拉莱斯已经设想了一座政治和诗歌得以结合的建筑。EMBT/RMJM(Enric Miralles Benedetta Tagliabue with RMJM) 以充满智慧与众不同的方式将陈旧的认识和学者的等级制度或者故作姿态的评论员苛刻的要求重新组织,创造出了包容了市民时间和智慧的东西。这座建筑的建造伴随着大幅超支的预算和无能的政治,还需要一定时间才可以参观。同时它也需要很长的时间才能被理解。这里没有直接明了的视觉印象,也没有虚伪的标志性的视觉大餐去满足建筑Munro bagger的贪得无厌的欲望。

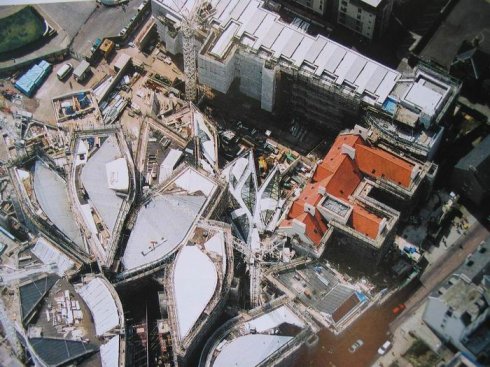

(图片来源:互联网)

“这座议会大厦必须能够反映它得以存在的土地。建筑必须从亚瑟宝座的倾斜地基上长出来,并能融入到岩石周围的城市中去。”米拉莱斯如是说。

这是一座需要我们用只觉去认识和体会的建筑。它在最北方形成了一个景观。它的变形和折叠的空间和形式和冰河有关。它也和白桦树有关,苏格兰议会大厦的办公室覆盖着精巧的木质外表皮。混凝土的Canongate墙上镶嵌有石头的片断和图案,就像是冰河时代留下的遗迹。

这座建筑没有使用稍纵即逝的美丽来表达这块土地更深刻和基本的东西。这是一片位于苏格兰教会禁区的土地,它牢固地耸立在北方的领地上。这不是一座简单的地景;它是冰碛的混沌状态,大峡谷的焦灼,空旷惆怅的恐怖,蒙克《呐喊》中的寂静。

肯尼斯-怀特在他的另一篇文章《冰河世纪的萨满教之舞》中这样说道:“试图回归到本土意识,一种扎根土地的意识,就像芬兰人刚从冰雪世界踏上陆地时所看到的世界。”怀特引证了Joseph Beuys的话,来应对Rannoch Moor的真空。Joseph Beuys就是怀特文中的萨满教徒,他主观的认为这块土地的重要性在于他创造的Celtic Kinloch Rannoch Scottish Symphony(1971,爱丁堡艺术学院)。

如果苏格兰的当代建筑能够表达这样一种本土性,那就是从这座建筑开始的。我们已经丢失了直觉,想象,那种为了重新发现诗意而必须的意识。米拉莱斯,成为了我们的萨满教父,让我们重新找到了那块土地的意识。

在最初建筑的选址上产生了很多争论,原先一个大家赞同的地方是位于市中心的Calton山。如果在那个地方,这座建筑显然会更加明显,夸张而且更加具有纪念性。但是Calton山对这座建筑来说没有太多爱丁堡的文脉可言,然而在Holyrood这里,建筑和土地深深的结合,它使议会大厦拥有更广阔的地理上的文脉。在大厦东面下面的皇家卫道离它并不很近,而且被大海所包围。爱丁堡,新的城镇旧的城镇都很相象,它将这座城市嵌入大地之中。

Holyrood场地更进一步认可了皇家卫道作为欧洲最著名的街道,是城堡和宫殿之间的神话般的联系。这座建筑将自己融入了旧市镇的肌理之中,和原有的住宅,学校和宫殿产生一种独特的张力。

(图片来源:互联网)

Holyrood场地的沉默为议会大厦预示了一种全新的和开放的前景。在最终参加竞标的建筑师中,只有米拉莱斯认识到这一点。而其他的建筑师都选择了通过理想化的新古典主义的样式来表达政府的权力,事实上几乎所有的建筑师都是这样僵化的。米拉莱斯则通过他的表现树叶和树枝的抽象拼贴画提出了一些新鲜的甚至原始的东西。

和北方的大师比如阿尔托和Pietila的联系得到了很好的体现。人们对加泰隆尼亚产生了由衷的敬意,从最初的Coderch,Lapena&Torres,Viaplana&Pinon,到现在的米拉莱斯。

EMBT/RMJM是由两股斯堪的纳维亚流派结合的共同体。其中天主教的加泰隆尼亚人倾向于阿尔托的有机的性感的线条,而长老制的苏格兰人关注阿斯普兰德的罗马古典主义和雅格布森的禁欲主义的线条。RMJM支持将建筑的细部看成是建筑的发生器,需要通过清晰而连贯的平面冷静地执行,在1967年完成的爱丁堡皇家泳池第一次得到体现。

虚构的苏格兰人的性情使建筑的形式成为了一种混和了浪漫的乐观主义和严肃专注的决心的体现。已经完成的建筑清晰地展现了这样一种结合;它拥有一种独特的品质,它创造了一种与地中海典型建筑中放松的自然形体不同秩序。这座建筑的智慧不仅仅体现在它的象征上,而且也体现在它的细部,可持续性以及可进入性上。

路易斯-康的影响要比阿尔托的小,但是在空间体验和议员办公室里的可居住墙上可以很明显的看出来。公共入口大厅的拱顶让人想起康的金贝尔美术馆,但是经过米拉莱斯神奇的手变化成为了扭曲的形状和图腾状的切口。康式的调色方法始终被坚持者:混凝土,不锈钢和橡木。细部是真实而且认真的。这里的空间拥有一种独特的美感,一种银灰色的性格。

两条主要的交通路线在建筑中巧妙地穿过:一条让议员从他们的办公室经过一个休息花园到达会议室和辩论大厅;另一条则引导公众从入口大厅到达公共展厅。

在建筑西边,带拱顶的议员办公楼一面线形的蜂窝结构的墙体成为了皇家卫道的纹理。每一个独立的办公单元是用来学习和专研的;著名的窗户椅子让人联想起“学习中的圣哲洛姆”,所有的东西都触手可及-视线,灯光,空气,书。议员通过一个带天光的大厅才能进入自己的研究室。伊东丰雄这样描述巴塞罗那展览馆:“这个空间的感觉不是那种流动的空气的轻盈,而是熔化的液体的厚重。”米拉莱斯就创造了这样的一种空间。在会议楼之间是如流动的液体般的花园大厅。屋顶的形式就像是一群精疲力尽的小须鲸水晶般的肚子。

米拉莱斯紧张有力的线条赋予了会议楼独特的形式。这里没有盖里任意而为的曲线;这里的线条都是精确,深思熟虑的。在楼之间的空间都是动态的和庄重的,这是由材料和精确严谨的设计的产物。在内部,每一个主要的会议厅都有一种非凡的质量,不管是形式,灯光还是体量,这让人联想起阿尔托在北方的市镇厅。

从这个流动的大厅,议员通过一座正式的台阶和坡道进入辩论大厅。公众在经历了一系列令人惊奇的空间体验之后来到大厅,他们从弯曲的入口拱顶开始,通过一座神奇的螺旋楼梯来到公共展厅。从这里看到的景象就好像是一片石化的森林。

这个房间真是一个绝技,它的如森林般的气质十分复杂具有魔力。甚至在空无一人的时候,这个空间也有一种向上流动的感觉。这是一个重要的并且亲切的地方,被公众,媒体和政府平等的分享。从这里看整个城市,在墙的后面是峭壁和天空,和公众一起与大地紧紧相连。

苏格兰人长久以来一直认为一个完整的教育应该包括对南方地域的学习,重新恢复了传统的课程:滋养着爱丁堡成为“北方的雅典”。他们比南方人有更强的意识以南方的视觉来观察北方。但是讽刺的是,这次他们挑了一位来至南方的建筑师去唤醒他们的北方意识。

加泰隆尼亚的萨满教徒能够驱除掉持怀疑态度的居民的冰冷的眼光么?或者就像节庆时期的爱丁堡,米拉莱斯的精神力量能像他之前的Beuys和White一样就像外来的游客,留下了启迪了当地,并且获得北方更广泛的接受?这仍然需要依赖这里的政治工作者能否提升议会大厅和会议室的精神质量,需要依赖这个信仰平均主义的社会能否从自我消沉和争论中清醒过来,在欧洲这个大舞台上树立自己的主张。这座建筑本身已经成为了一个世界观的表述。

发表评论

最新评论

投稿

投稿