李竞:望山与造“山”,一种迂回的策略

来源:畅言网archcy 转载自:上海日清国际建筑设计有限公司任资深设计主管 2013-06-18

沿着半围合大庭院的坡地向下走去,当视线的余光晃不见酒店的建筑时候,一个在酒店西侧的下沉式庭院展开在面前(图9)。在这个位置的人会不禁恍惚。

起来,回望来时的路:先回头看看原来的大庭院(图8-b),再透过玻璃窗找找来时的中庭院的位置。不论是向南沿着下沉庭院徐步而行,或者是转向东侧的水溪,都可以发现之前被虚掩着的新的景色,而在发现新图景之后回望来时缘由,发现远山还在那里,却又似没有直达的办法。这种“迂回”原则:“美不全显,半数宜藏”。而敢于在一整面墙上只画一幅画的勇气需要对于整体尺度有着精确的把握(图9)。这个时候,军山已经一览无余地展现在了观者面前,但是通过了这番游历,观者的兴趣渐渐地被酒店本身有趣的空间关系和体量所吸引。虽然对于建筑本身体量和立面等建筑问题的考量不是此次讨论的重点,但或许在观者的心绪中就已经开始对“品江山”一词有了新的定义。

图8-a从室内看半围合大庭院

图8-b在下沉庭院处回望大庭院

图9下沉庭院的水溪和整幅山水画

走过景观桥或是沿着步行道绕至宴会厅处,观者向右远望军山,向左一品“江山”,或许这样的设计没有王澍对象山存在的定义般强烈,却无疑也是对两个大体量存在(军山与酒店建筑体量)之间一种微妙的关系的还原。

在回到酒店一层之后,中厅与两个并置院子之间的关系异常清晰地出现在了眼前(图10),为什么在刚正面进入的时候没有这样的清晰?因为主庭院玻璃的遮挡?或是急迫地想要见到“山”忽视了?可能二者兼而有之。这里,空间设计所要引导人们更加重要的与其说是“延迟”和“绕行”,不如说是“局部遮挡”策略:眼前的景物总是遮蔽着后面要看到的,这样,景观与建筑就再也不会看起来一览无遗或一个面貌了。

图10回到建筑中的时候体会到三个庭院的关系

“望军山”是整个游历的目的,但在漫游的同时建筑本身的空间特质却被观者的运动激发了出来(图11)。建筑在游历山水的过程中生成,为了望“军山”而品鉴了“江山”。

图11建筑在游历山水的过程中生成

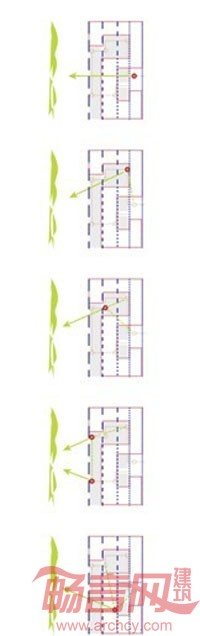

图景的延伸与迂回的策略

如果回到倪瓒的画作,设计者所借鉴的并非山水画的图景本身,而是其元素之间的空间逻辑关系——画境。尽管这两者都是基于图画般的(pictorial)视觉体验,前者只能呈现了一种图案式的铺展,在视觉所及的领域中尽可能完成对图像表达(类似凡尔赛的花园),无疑其更加强调同一时间与完整的单个景象;而后者更富戏剧性(theatrical),画境是多样变换,这种多样不是通过一个景象和同一时间呈现,而是由多个景象的集合并以依次出现的方式来呈现的,就像在戏剧舞台上表演的一个个片段,一幕幕剧情。绘画制作和戏剧表演也许看上去类似,

因为它们都要提供视觉作品,但是当把时间维度考虑在内时,二者带来的体验就产生了根本的差异。

远山、寒林、池水、老树、通透的亭子等等组件在设计时候并非是要进行一一对应的指代的,设计者还原的不是《容膝斋图》的图景,而是将他画的图景展开成为一幅幅画境般的延伸,将绘画抹去了时间因素和前后的逻辑关系加以还原与重新解读,那么设计中跟多的表达图景随着时间的变化而变化的特质。远山、老树、池水、亭子之间的逻辑关系是被讨论和关注的重点,也许它们本身的单独形态可以随着时代认识的变化而变化,但其之间相互的空间、时间关系是始终难以改变的。这就是为何从传统山水画中引导出设计的缘由。进而言之,这些“物”在空间中存在的不是由于其本身,而是它们时空之间关系的存在,它才得以证明其存在。这样的剧目似的图景片段定是源自于空间物体的遮挡,而人游历的路线一定不是直接切入的,很可能呈现一种侧方的、含混的、甚至是颠倒的混淆的游历或观看模式。

这种类似的“步移景移”的经营手法在传统园林空间中比较常见,这种不可分割的“时空机制”在观园游园的过程之中,静止的空间都由于人在时间中的运动而产生流动与变化,画面的空间序列或园林的路径随着人的思维对于时空关系的体验或者身体“迂回”穿越而产生丰富的张力。

若将这种画境是空间体验和迂回的游历模式投射到建筑设计策略上,应对的是建筑空间序列的组织以及体验路径的安排,以上所述的南通一品江山酒店的设计无疑是一个引证。

投稿

投稿