时评:外国建筑师的中国手笔

来源:网友烈酒配孤独投稿 2013-11-26

网络配图

设计市场上,对文化和艺术的渴求还体现在另一方面。

Josh最近在做的项目对他来讲又是一个新的挑战。

这个在西安的项目,被要求设计为唐风建筑,客户要求给建筑“戴个帽子”(唐朝建筑的房顶)。“我们还在寻找,什么才能够真正代表唐代文化风貌,只是按照要求去设计的话,是对城市建设的不负责。对于文化的尊重,要更多地放在心里,而不是戴在头上。”Josh说。

在中国风问题上,Enrico Taranta 也遇到过让他为难的事情。客户一方面希望他设计成中国古老学校的造型,一方面又期待呈现其国际化背景。

有文化、有艺术感的建筑,成为中国城市间比美的一部分。往往当政府作为客户的时候,对这类的建筑更宽容。“我觉得中国提供了很多的条件,对于我的方案也很支持。”阿兰·博尼说。

“时间紧”

“时间紧。”这是接外国建筑设计师对中国客户们的一致评价。

刚来中国的时候,Chris感觉中国的客户跟外国的客户十分不同。最不一样的地方就是对时间的要求。“在中国,还没能把时间和质量联系起来看待,好的设计需要多次交流,中国的客户跟外国的建筑师接触得比较少,我觉得这也是一个学习的过程,去明白好的设计需要更长的时间。”

Chris眼下正在丹麦做的一个北欧最大图书馆的项目,从竞标到开工,历时四年。“这四年做设计的过程中,我们去跟政府交流,跟市民交流,然后修改设计,再去沟通。”

他最近刚刚参加了一个中国项目的开工仪式,“从中标到开工,一共一年的时间。”这两个项目的工作量基本上一样大,也都是政府的项目,功能类型上也都差不多,是非常类似的案例。但客户要求的速度,显然不一样。

为了赶时间,有些中国客户甚至希望设计师把在国外做过的相同案例直接拿到中国来用。

主要做综合体项目设计的Josh也有相同的体会。“中国的开发量大,速度快,但是有些中国客户却要求创新。要知道,创新是需要足够时间的。”Josh说,并不是说国外的客户对时间就没有要求,“他们做整个工程,每个时间点都很清楚,而在中国,时间要求起伏不定。”

2012年6月,美国建筑师杜墨举办了一个名为“Un中国制造”的展览。用模型和建筑师口述的方式,展示12个外国建筑设计师未完成的中国建筑项目。来自不同国家和地区的建筑师们,讲述了在中国做项目的历程,透露出从兴奋不已到无可奈何的心态变化。

杜墨说,在中国工作生活十多年后,他和他的团队已经适应了中国。比如,他已经具有了独特的能力,能够判断中国竞标项目的真假,可以预见私人客户结款比较困难等。

更注重客户的意见

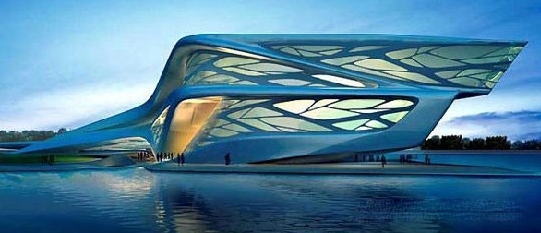

华南理工大学建筑学院副院长赵红红曾评论道:“外国设计师将中国作为建筑实验的实验场,在外国不可能建造的都在中国变成了现实。”

曾获得普里策建筑大奖的扎哈·哈蒂德的一番话也印证了这一观点。她坦承,西方设计师的新理念作品在中国有可能进行试验,在其他地方是没有这个可能的。

建筑批评家方振宁则意见不同,他在接受媒体采访时公开谈论过这个问题。“那些认为他们把中国当作试验场的说法完全是偏见。批评说他们抄袭别人的作品,或者把在他国淘汰的作品拿到中国来,对国外建筑界稍有了解的人都知道这是根本不可能的事。像德梅隆这么大的事务所,每一件作品都有媒体不断追踪,所谓抄袭、被淘汰的作品拿到中国来,这是无法想象的。”

建筑大师在中国的手笔确实更加容易惹人非议。

“在任何地方做项目,虽然项目不同,但是过程是一样的,都需要结合当地的环境以及文化进行创作。”阿兰·博尼觉得,好的建筑是经得起时间考验的,“我的作品就在那里,去体会就可以了。”

和纷繁的舆论评价相比,外国建筑师更注重客户的意见。

“很多人以为,外国建筑师来中国是要做一些‘大胆’、‘疯狂’的设计,其实不是的。这与在欧洲是相同的,客户过来,说他们想要什么,我们提供想法,这是一个合作的过程。”Chris说。在他看来,中国的客户类型多种多样,比如,广州的客户喜欢夸张一点的,而在宁波,客户可能就喜欢简单的设计。

在上海举办的“西岸2013建筑与当代艺术双年展”中,也有Chris团队的作品。“虽然很符合北欧的风格,简洁而干净,但是这个创意完全是符合当地文化的。”

双年展是在滨江塔吊旁进行。“我们考虑了那里的历史,但是客户也希望我们能够看到未来,西岸的未来,上海的未来。塔吊很重,于是做了祥云馆,一个重一个轻,这是和艺术有关的部分。另外一部分是展馆,在塔吊的另一边做成集装箱样子的展馆,以后可以做成咖啡厅,做成展览馆,既能顾及到本地的历史,又能照顾到未来。”

发表评论

最新评论

投稿

投稿