徐磊:“新工厂”设计,再谈vivo总部

来源:网友Windy71投稿 2021-06-28

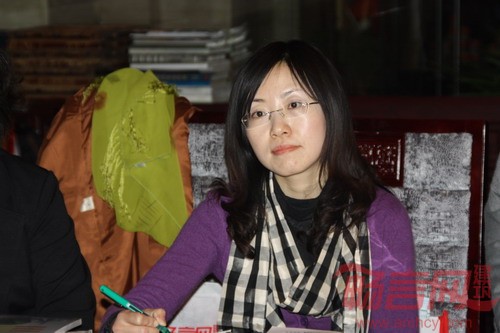

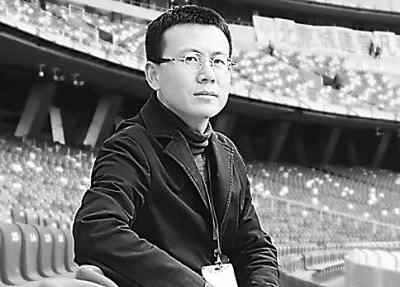

vivo总部,是我们曾介绍并得到广泛好评的作品。自2013年至今,中国建筑设计研究院已为国产手机厂家vivo公司完成了一系列建筑群设计,包含制造、科研、培训、住宿等综合功能。项目主持徐磊建筑师在本文中通过问题解答的形式,阐述了设计团队对当前需求下“新工厂”设计的理解。

vivo总部位于东莞市长安镇的工业区,包括主办公楼、实验楼、综合楼、3栋塔楼公寓、接待中心和2栋停车楼等9栋建筑。与大多数企业总部不同,vivo新总部承载了几乎全部的生活场景,其包含了《雅典宪章》提出的现代城市功能四要素——“工作,居住,游憩,交通”。园区类似一个小的城市聚落,理顺数十条交通流线,也是在梳理生活的全部可能性,做到宏观统筹和精细化设计相结合。

.jpg)

01、“新工厂”

Q:“沟通与新工厂”是你们在对vivo项目进行总结时用的题目。工厂设计对于大多数建筑师都是个颇陌生的类型——生产工艺限制多、与日常生活体验遥远。那么vivo系列的设计,称之为“工厂设计”准确吗?一直以公共建筑设计为主的您及团队怎么看待这个设计类型?

徐磊:

“新工厂”这个词是一个很适合的表述,不要把它单一地理解成“新厂房”,更准确地描述,应是“中国特色的新工厂”。

它有几个特点,出现在手机行业中,也是其他制造业共有的。手机行业既是技术密集型,又是人工密集型,工人和研发人员都非常多。它的工厂包括办公、研发、厂房的同时,还包括宿舍。这点与国外模式不同,在发达国家,工厂不需要解决宿舍问题。他们的工人阶层不属于低收入人群,不可能接受宿舍这种方式,也习惯由社会来解决住宿问题。而在vivo,除了工人之外,还有技术密集型带来的众多研究人员中那些刚工作的、还买不起房的年轻人,他们都需要工厂提供的宿舍。

厂房是里面的一个组成部分,也是最容易做的,因为它的工艺基本固定,虽然在这个项目里也并不是很容易。开始时vivo甲方对于工艺的重要性不是特别理解,他们认为自己对手机制造非常了解,却没意识到工艺流程需要一个翻译的过程,翻译成建筑、结构、机电专业的需求,甲方聘请的工艺顾问与我们在这方面配合了很多,后来也不断地调整、修改。在东莞、重庆的厂房都是这样做的,只要建筑师头脑清楚、用心负责,甲方也有制造经验,那就没问题。

所以中国特色的新工厂,它的模式实际上是一个综合的状态,包含着行政管理、技术研发、生产制造、学习培训、餐饮住宿、休闲运动等功能。

我们之所以喜欢跟vivo合作的一点原因,是他们很强调不希望大家在使用上有阶层感。比如食堂没有等级化的设置,对于工人、研发人员、管理层,所有的食堂都可以去,有些区域因为本身的功能设置,比如厂房区的餐厅里工人是大多数,但其装修的档次各方面一点不比其他餐厅差。这种平等的观念,除了有利于招工的考虑,更多源于这就是他们企业文化中很明确的一点。

.jpg)

Q:设计过程中进行了大量关于“流线”和“效率”的讨论与研究,设计团队甚至画了非常复杂的一天中不同时段人员流动统计表。这种关注是业主的要求,还是建筑师的想法?

徐磊:

除了“流线”和“效率”,还要再加一个词儿——“感受”。因为他们是真正的业主,他们是使用者。举个例子,做小别墅设计,沟通的就是别墅的主人,这时往往设计能做得很好,因为设计者跟使用者发生了直接的沟通。但是我们真正常做的两大类型,一个是政府主导的公共建筑,一个是开发商主导的开发项目,建筑师面对的都不是真正的使用者。与使用相关的信息都是被转译过来的,实际上已经不纯粹了。

关注使用者的感受,这里边包括“舒适度”,也包括刚才说的“流线”和“效率”。比如流线处理不好,就会产生拥挤这类很不好的感受。当然除了常规方面的使用者感受,vivo系列还有它本身的一定特点,比如较大的人流量、上下班时间集中、食堂使用、运动需求、时间分配等。

在这个项目里我们碰到了真正的使用者,而且手机制造业本身就是秉承用户体验至上的理念。他们特别爱讲使用感受,手机玩的就是这个,这方面是共通的。但是使用手机的人和使用空间的人,有重叠但又不完全一致,这两种感受是有区别的。也有一些其他的项目重视这一点,比如“砖楼”改造,也包括嘉德集团董事长黄晓华的一些项目,虽然他是开发商,但他也是运营者,有敏锐的代入视角。

.jpg)

Q:关于效率,这个设计强调“效率适度性”——不追求电梯更快、流线最便捷、布局最紧凑,而是追求一种适度。这是甲方还是建筑师提出来的?

徐磊:

效率极高时,舒适度必然下降,使用者感受就不好了,有时候需要效率高,有时候效率高是一件不好的事情。为什么大家喜欢去成都呢?因为它这个城市效率没那么高。当感受不好的时候,想要效率也会受到消极的影响。

提出这个想法甲方和建筑师是有互动的。通常来讲,建筑师总是不希望为了效率牺牲过多人的感受,业主这也有这样的需求,但是在度上需要不断得去平衡。很多时候我们自己和甲方都把握不好,要不断尝试和调整。

Q:崔愷院士曾在对vivo项目的评价中用了“英雄主义”一词,表达对你们以若干完形”几何形体来处理巨大尺度的沿海滩涂空地的感受。最初设计时,你们是如何去把握这一滩涂,设计最初是怎样去把握尺度问题的?

徐磊:

在最初设计时,厂房是主体,厂房本身必然是一个很大规模的、比较完形的体量。第二,企业建筑都有个特点,希望带有一定的广告性,就像苹果,包括有的国内企业请明星建筑师来做设计等。尤其对于手机行业,其品牌意识是极强的,做的任何一件事都要去强化品牌,所以它需要房子有一定的识别度。再一点,从具体的环境来讲,正因为太开阔了,场地和海之间又有一条高架起来的沿海高速路,旁边还有再建另一条高架的可能,实际上场地有一种被压迫的感觉。当面对这样的一块新地,几个完形体量是担负着要把场地先给控制住、落住脚的任务。我们做的另一个项目vivo人文生活区,就是更多地去呼应和周边的山之间的关系。

完形空间也跟vivo的办公模式有关——需要大量、集中、高效的沟通。实际上我们在这个项目里面,关注环境和人的使用这些意识是非常强的,并没有因为完形的形式而放弃这些。

.jpg)

Q:用地位于珠江口岸,属于亚热带季风气候,这样的气候条件给设计带来了哪些方面的影响?

徐磊:

气候带来的影响最重要的是遮阳和遮雨问题,因此步行连廊系统要做得非常完备。连廊是岭南建筑里非常重要的建筑语言,而且有一定的空间性。

有些地方外面要出挑比较大,实际上是为了遮阳的目的。但我们对雨的强度估计不足,设计过程中甲方不断提醒我们,这里的雨一来就会极大,而且经常是跟台风一起来的,雨常是横着走的。

对应这一点有两种办法,连廊要么尽量挨墙设计,风不会把它穿透;要么连廊有足够的宽度,而且要有侧面的挡雨措施。我们对这件事的理解也是在设计过程中不断地修正,比如原本觉得有些路径结合空间设计不做遮雨挺好,但甲方对此非常敏感,所有的路径都要遮阳遮雨。

Q:材料选择、构造设计中体现的“轻”和“透明”,是来自建筑师主观的风格偏爱,还是有别的考量?

徐磊:

要先说一下空间。也就是刚才提到的“英雄主义”,为什么会选择做一个椭圆形呢?一是外部地形的原因;第二是使用模式的原因;第三,又回到他们的企业文化上对公平性、均等性的追求——不希望哪个人是最强的,而是希望大家是一种平等的状态;再一点是对交流的重视,圆形空间来自于古典学院的概念,在这个空间里大家可以看到彼此,随时打招呼和沟通。但是同时这个空间会变得很完形,甚至可能会产生封闭的感受和过于饱满(的视觉形象),所以外面用了U型玻璃,来减弱这种封闭感。包括那个方院,也就是餐厅与培训中心(综合楼),外面用的是穿孔板,让它“中和”所谓英雄主义的这种感觉。

Q:业主基建规划部以及它所代表的具体使用者的需求,也包括企业文化这样颇为抽象但又不可回避的需求,实际上都是“人”的要素。一般谈及设计时,“人”都是被放到后面,或者被专业化为“功能”“流线”等,那么这个项目中,非常具体的“人”与设计的关系是怎样的呢?

徐磊:

我们很幸运地遇到了一位负责任、也很聪明的使用者代表,能够和他进行不断的沟通,这是一件非常难得的事。

关于如何理解人。“人”是很容易被抽象化的,比如说某一种类型的人等等;当把它具体化、大量化,就会出现“萝卜青菜各有所爱”,这时又好像不得不类型化。尤其是针对我们大量人员使用的建筑来讲,这是一个非常矛盾的事情。但我们建筑师的工作本身就是平衡和综合各种各样的条件。针对群体性使用模式的场所,我们更多的是从两个方向来解决问题。第一是寻求最大的人群,80%的人。我们在和甲方沟通时是明确地谈到这一点的,设计不可能让每个人都满意,但我们要让80%的人满意。第二个方向,按最大公约数的原则。一个决定往往会有不同方面的影响,可能对这一方面不那么理想,但对另一方面是更好的选择。最大公约数原则,也就是采用“平衡”、“最大多数”的策略。

另一方面,要有“设身处地”的意识,做任何设计,一定要通过获得的信息把自己幻化成使用者,那时很重要的一件事就是,不要怕麻烦。因为这会是件很麻烦的事,你要真的去聆听、去修正,比简单设计出来基本满足要求,显然要加大很多工作量。

第三点,我要引用一下甲方的一句话,“要放弃一些建筑师的执念”。这是非常好的提醒,有时候我们由于教育背景、设计经验会形成一些判断,虽然是来自于审美经验和使用经验,但针对新的情况,它不一定是最合适的。

做设计肯定要考虑受众,比如说做一栋公共建筑,我们会去考虑政府、观众、艺术家等;还会去考虑评奖和照片,考虑是不是有某种建筑学意义、甚至社会学意义上的说法。但这些考虑放在这儿是不是合适?是不是和它的使用者真正有切肤之痛?这是很重要的,是不是实际上你自己背后有很多杂念?执念里边很可能有些是杂念。

Q:真正的去了解人、理解人,和仅把关注人放在嘴上说,不太一样。有时候你觉得这样很舒服,可能他们并不舒服;你觉得这样很漂亮,他们也未必觉得这样;你觉得大家肯定很关注,可是人家根本不关心你所关心的问题,可是他关心的问题你可能根本没意识到。

举个例子,比如说食堂里的就餐流线,怎样取餐,怎样收餐,谁会碰到谁,会不会有拥挤感,座位的尺寸等所有这些,我们做平面时不断地去研究,看是否符合他们的行为习惯。可能放在大学食堂里是一个方式,在这里是另外一个方式。

再比如说一些通道上的材质,包括色彩、明亮度、灰度,实际上他们对这些很敏感,我们建筑师容易耍酷,喜欢冰冷一点、粗糙一点是吧?但他们可能喜欢的是更家常、更普通的。我们需要把普通做得让人很舒服——既普通,又不俗气。

vivo的几位股东决策力非常强,事情很快就做决定。这是好事,但有时也会带来一些问题。这些老板都很愿意和建筑师交流,但是对他们而言,企业重要的事情太多,尤其是这几年手机行业的竞争非常激烈,都是一个高度紧张的状态,就没有充分的时间去沟通,其实也包括建筑设计本身,会觉得稍许遗憾。

Q:在其他设计中很少被关注的“生产性”(效率),在这里和“场所感”(情感)二者在处理时会有冲突吗?还是因此而产生特别的张力?

徐磊:

这二者不是矛盾。并不是快才叫效率。就像小孩儿做作业,快但是做得不对,不叫效率;如果又快又对,做了三年做烦了,不想干了,那也不叫效率。效率就是让他愉快的、有持久性的去把一件事情做好,这才叫效率。

我们提到的场所感,实际上里面包含了自豪感、对企业的认同感,也包括了品牌的宣传性,这些和在里边真正的生活、有效率地工作,真的不矛盾,是一回事。如果说有矛盾,这些矛盾都可以用钱来解决。比如说提升效率不高,那就多加电梯对不对?连接效率不高,那就多加步道。当然这个不会是无限制的,谁也不想花冤枉钱,最终是一个投入和产出的平衡,我们很多时候也在讨论这个问题。甲方对此也很关注,因为所有的钱都是他们自己的钱,不是政府划拨的,也不是快速的资本运作来生钱的,而都是他们一个一个手机挣出来的。他们也不断地跟我们说,我们不怕花钱,但花钱必须花在点子上,必须有用。别花了钱,就是你们建筑师爽了,或者拍某一张照片好看了,这不行。

Q:在vivo的设计中,企业的科技背景对设计有什么影响吗?

徐磊:

手机制造业既是技术密集型,又是劳力密集型,还不是一个纯粹的高科技企业。科技工作非常烧脑,那么就会希望提供让他们放松下来的场所或方式,但是怎么叫做放松?我们现在比较明确的知道,对于这些人最有效的放松方式是运动,而不是像我们想象的喝咖啡什么的,他们很多人不喝咖啡的。所以我们对运动场地的设置非常在意,操场、跑步步道、篮球场、羽毛球场等都有。

我们不能把自己想象的“放松”放在他们身上,比如环境是一种院落式的就认为他们会放松。从某种意义上也是一种建筑师的执念,你认为别人需要的不是别人所需要的,别人所需要的你可能并没有做到。当然可以说我们去引导,但这就会涉及度的问题。

说到这儿,想起另外一件事儿。华为的那个“欧洲小镇”也是在东莞,正好我的邻居,水平很高的一位软件工程师,他刚转到华为,去“欧洲小镇”那里培训,他对于那些古典风非常喜欢。由于我们这代人成长整个社会对审美比较缺乏的时代,中国的理工男和亚马逊的理工男的审美感受也是不太一样的。所以vivo项目能做成这样挺不容易,他们可能原本希望的是更通俗、更形象性的东西。

发表评论

最新评论

投稿

投稿