比亚那:好的城市和建筑能让人感到松弛和惬意

来源:东方早报投稿 2014-05-05

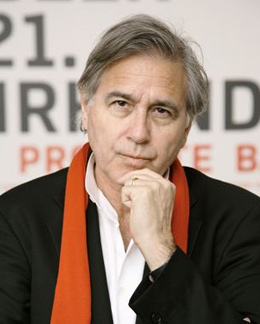

荷兰建筑师 比亚那·马斯腾布洛克

荷兰人比亚那·马斯腾布洛克今年50岁了,坚毅的相貌加上深邃的眼睛,穿着紧身黑T恤秀着颀伟身材,站在大讲演厅的台前像是某个名气正盛的外国明星,然而他却更习惯用一栋栋楼房、一张张图纸、一个个理念来和台下交流。因为,他是个建筑师。

建筑应该保持与艺术、科学适当的距离

2002年,比亚那刚从阿姆斯特丹的一家大的事务所辞职,带着自己的团队成立了一家事务所。事务所SeArch的名字乍一看很奇怪,它本身的意思“探寻”,而在荷兰语中,Stedenbouw en ARCHitectuur意为城市研究和建筑,这也是事务所业务的两个重点,各取其头,就有了现在的名字。“首先作为一个建筑师,大多数时候你都在寻求复杂问题的解决方式,所以你总是在探寻(search),而后你才开始研究(research),关注最基本问题的解答,比如我们正在做的建筑和土地肌理的交织。”

比亚那注意到,现在几乎所有的建筑师都在关心建筑与其环境的关系,似乎一夜之间大家都在研究自然与建筑、景观与建筑的融合。而另一个有意思的具体现象是,现在全世界有60%~70%的建筑是在地下的,商场、交通、住宅,全都隐匿到地下。“看上去就像人类在为自己赎罪一样。人们对他们曾经如何对待这个世界而感到愧疚和罪恶,所以他们想要躲起来,或者至少嵌入周围的环境中,因为他们怕自己毁坏了什么。”比亚那这样理解这种趋势的心理因素,“过去我们对自然的态度总是"我不想同你合作",现在却大叫着"别离开我们!"这很有趣。不论城市还是乡村,怎样用对环境最小的改造来实现建筑,是我们最想去探索的。”

建筑作为艺术形式的一种是自古以来的共识,比亚那却不希望自己的作品被称为艺术品,“如果让我自己来定义,我会称它为工具,用尽可能提供舒适感的工具”。在他眼中,建筑更多是用具体的方法来解决问题。这当然不是说他全然抛弃艺术,艺术可以作为灵感之源。比亚那认为,建筑应该保持与艺术、科学适当的距离,因为它同所有事物都有联系。

建筑的进步是对当下复杂世界的回应

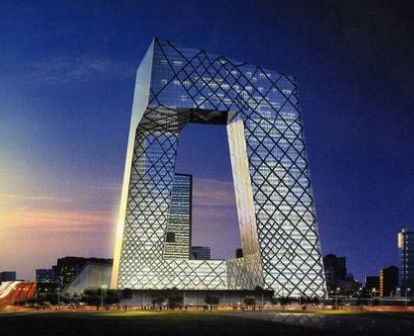

为比亚那赢得最多名声的建筑是坐落在瑞士山区的瓦尔斯别墅。整个建筑如同嵌进山体的房子,只留出一个圆面向外开放,乍一看就像是精致的霍比特人小屋。比亚那不禁大笑,很夸张地说,“你大概是第652个这样说的人了。可是事实上我根本没有看过《指环王》,可能这种相像纯粹是巧合吧。”这座仅有千人居住的小镇借由2009年普利兹克奖得主彼得·祖索尔设计的温泉度假村而闻名,而比亚那的选址就在温泉和小镇之间,比亚那最初建造这个房子的原因很简单,当时他想,怎样才能让我的房子消失呢?让它“不在那儿”。

比亚那说,“这是我设计得最快的一个项目,而且也是批准最快的。因为他们压根儿也不相信我们能做得出来。”当地的村民也对这个方案抱着怀疑的态度,觉得地下的房子采光会很差,而且积雪会落到屋子前面。事实上,紧贴山坡的中庭设计给予了这幢别墅足够的外立面,为大片的通透窗户提供了可能,房间获得了充沛的光线。而让比亚那没有料到的是,因为玻璃对阳光的反射,融化了积雪,别墅内可以时时开窗而不受到干扰。房子本身的视角略向下倾斜,使人们能够更好地俯视山谷对面壮丽的山景。建筑师也强调就地取材,充分利用当地传统的建筑材料—外立面就是由场地附近山区的法赛尔石英制成的。一年四季,这座小屋都能随着山谷小镇的风貌呈现出别样的景致。

瓦尔斯别墅是一个比较极端的尝试,之后比亚那的团队还建造了丹麦的会议中心,接下来还将在瑞士设计完全处于地下的旅店。“在城市和乡村中还是有些差别。乡村中的地下建筑,更关乎休闲的时光、原始的情感,而在城市,地下建筑则与经济、效率、移动相联系。但总的来说,我们感兴趣的是怎样让建筑的品质在地下得以同样彰显。”

比亚那曾经说过,“建筑的进步是简化。”这是对当下越来越复杂的世界的回应,但是他的所谓简化,并非现代建筑大师密斯·凡德罗所说的“少即是多”。比亚那对耸立的标志性建筑很烦感,他觉得那些第一眼看去能让你“点赞”的建筑并不能够长久博得好感,他喜欢的建筑是那些容易被理解的,不言自明的,可以在长久时间中得到赞誉的。

城市的样子绝对不是现在这样

当被问及对现在大城市快节奏的营造速度作何评价时,比亚那说,“最大的问题是我们一直在犯一样的错误,好像我们从来不吸取教训那样。如果能有更多的研究和更科学的规划,城市的样子绝对不是现在这样。”

中心城市的高密度、功能的混合、对空间的高效利用,这些在比亚那看来全然不是问题所在,当他提到自然和环境时并非指退回乡野村舍的原始状态,而是让建筑更好地“触地”,与土地、周遭环境甚至整个社会相结合起来,而不是孤立的斗士。“你看曼哈顿,大多数的建筑都很丑,但是整个城市景观看起来很不错。”

为了能让自己时时保持对建筑的批判性态度,比亚那尝试接触各种不同的客户和不同类型的建筑。他为荷兰的犹太人建造过教堂,为中学生建造过学校,为政府建造大使馆,他这种刻意扩大自己建筑风格的做法是因为他想让自己和自己的设计始终保持一定的距离。“如果你总是做同样的设计,你就会不断重复自己,陷入固定的模式,而忽略建筑的环境和城市的肌理。建筑师应当常常退后一步。”

这是比亚那第三次来上海,前两次分别是在四年前和十年前来这里参加研讨会。他感叹这里的变化一直很大,“要知道我在欧洲做的一个大项目得花费我14年的时间,14年足够你们这儿建建拆拆好几回吧。我觉得如果一个城市的人们都可以用自行车和步行来解决通勤,那会是个很棒的城市。”他以贯通城市的河流为例,认为人们不仅仅应当把它当做交通运输的承载体,还应当成城市文脉的一部分,河流沿岸不同的港口地区都会因此呈现出有趣的风貌。而城市的街道和交通虽然从小的纬度上来看是对区域的分割,但从更大的视角来说却如同人的动脉一样连接有序。

虽然每次比亚那都只是在上海作短暂停留,但是不得不佩服这个荷兰人独到的观察力,“上海的里弄很棒,我不是说建筑本身,而是它连接了家庭和人的关系,表达了一种城市的性格,这是应该留存下去的。”在比亚那的心目中,一个好的城市应该让居住其中的人感到松弛和惬意。摩天大楼、地标建筑可以存在,但这些不能成为单向的前进道路,“一个杂交的城市才有趣嘛,你说是不是?”

发表评论

最新评论

投稿

投稿