这样一种很现实的建筑实践的价值取向判断,让我也再好不过地体察到了,对于社会大生产形态的建筑来说,自己理想中的建筑“自在生成” 状态,其实都是“在一定条件下进行中的相对状态”。如果说,整个设计进程比较顺利,真正赶上了能出彩儿的理想状态,从而取得了“良好”以上的设计成果的话,固然是我们都巴不得想要的;但是,真要是难以脱身的麻烦找上门来,遇到了不靠谱、不着调的那些设计想法时该怎么办?自然,这首先就得要疏通,而疏通不成呢,那也不宜僵死在我们原有的设计想法上。具体点说,为了确保不失建筑应有的品格,伺机作出必要的相应调整,甚至抹掉一些可以割爱的“个性化设计楞角”也未尝不可。这种“退一步,保全局” 的做法,就是要以上面说的建筑核心元理论为立足点,寻找到当事各方设计希求之间的“最大公约数”。在这样麻烦的设计周旋中所得到的答案,虽然不能完全达到我们心目中理想设计的份儿上,但相对于那些不靠普、不着调的结果而言,不恰恰也是对建筑“自在生成” 状态的另一种诠释么?!要知道,让建筑承载文化不离谱,正是确保建筑具有“自在品格”起码的必要条件(还不是充分的条件)——这样一种平实的设计眼光和设计心气儿,也让我们看到了“自在生成” 建筑理论在应对麻烦的设计实践方面,所同样具有的现实意义和进取价值。

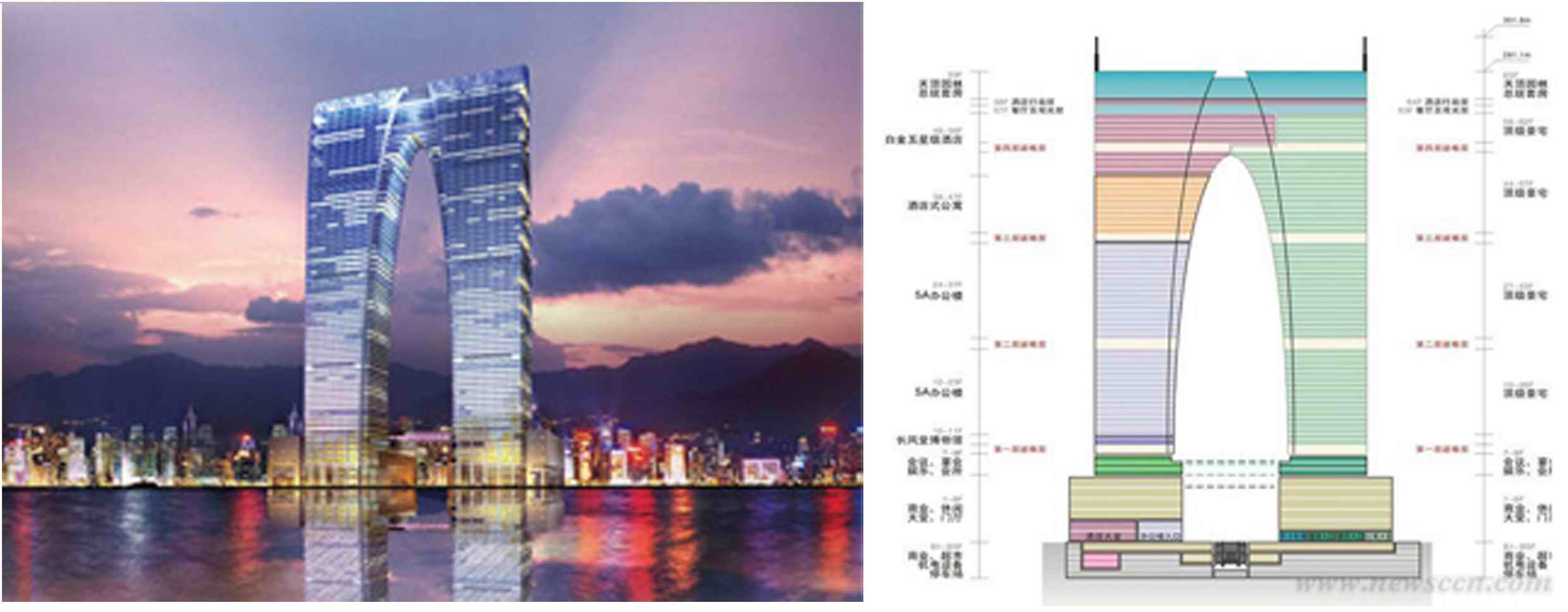

在中国速成式的城镇化进程中,超高层建筑成了许多“城市名片”打造的首选,至于建成之后,是否真正能承载起所在城市的文化内涵,诸如城市性质、城市机能、城市文脉、城市尺度,乃至城市特有的文化情调等,往往就不得而知了。就拿以园林建筑闻名于世的苏州市来说,在其工业园区,将于今年建成的301.8米的《苏州东方之门》,便是值得我们商榷的一例,这主要还不是因为网友对它的“秋裤”讽喻。如果从苏州的城市本色——即它的自然环境、人文环境和历史因缘等,去作深入探究的话,那么,独树一帜地走“水平向有机增殖与控制规模并行”的城市化道路,通过地下、低层、多层、内街、庭院、休闲广场等彼此穿插、整体联通的城市综合体去打造苏州名片,是不是比这样司空见惯地擢一栋“自说自语”的《东方之门》摩天楼,更能彰显其独特的城市文化气质,成为不落俗套的当代城市建筑文化之范儿呢?!

所以啊,即使是出于高度信任而直接委托自己主持的设计任务,我也会在进入角色之后,做好上面说的“相对顺利时”与“遇到麻烦时”的两手准备。当然,要做到“任凭风浪起,稳坐钓鱼台”,那还得靠“有智慧的周旋”。2006年以来至今,在临沂市长期主持的七个设计任务的过程中,关于如何应对建筑承载文化不离谱的问题,正如下面简要归纳的七点那样,自己确实有过一些很实际,也还管用的想法和做法。

1.在设计前期的收资、调研中,尽可能多了解投资方、建设方、审定方最关心设计中要解决什么问题,他们对设计创意又各有什么想法。这样,不仅可以预见设计中将会出现的各种矛盾和问题,而且还有利于我们做好充分应对的必要准备。

2.对建设方或投资方自己拿出来的设计方案,或者他们喜欢的设计案例,即使认为无一是处,也要冷静对待,悉心分析:不要光看图面入不入眼,要看这些图面中究竟隐蔽着他们的一些什么想法,即使有一点点是好的,或者是可以包容的,我们都应视为设计综合考量中的参照线索,以增加“设计兼容”的养分。

3.当审定方最有话语权的决策人提出异议时,可以在换位思考中吸取其中的合理内核,而对不能回避的“不靠谱”的意图,则在掌控有数的前提下,不妨作出很明显不靠谱的方案效果图来说明不可行的道理所在。

4.对于一些“顺杆爬”之类的歪点子,或者容易造成误导,会带来更大麻烦的参考方案,要毫不犹豫地“ 掐死在摇篮中”。

5.在探索“特色”“标志性”之类的方案设计时,运用隐喻或象征设计手法所提炼的“形象要素”,不仅要同建筑部件或构件相融合,而且应与建筑空间形态的构成相协调,决不做“削足适履”或“生拉硬扯”的蠢事。

6.在设计沟通或审查中,确实难以回避富有文化意味的典型性具体形象时,应拓展视野,转向建筑或建筑群体的外部环境设计,乃至室内环境设计。这样,借助于“置景、雕塑、绘画、陈设”等特殊表现手段,往往可以取得以虚代实、以一当十、机巧而又和谐的整体设计效果。

7.设计沟通或设计周旋等都只是手段,唯有设计把控“不离谱、上正道、赢共识”才是目的。因此,我们在设计取向和价值判断的表达中,应充分掌握正反两面的典型建筑实例(包括媒体上已宣示的全国丑陋建筑),以便作为随机应对时的有力佐证。

总之,把“如何让建筑承载文化不离谱”当成一门必修课去细细解读、消化,就一定会给我们带来一番“由此及彼,由表及里” 的新思考、新体察。我常常在想,对于建筑创作舞台上的“老戏骨”们来说,能机智应对那些不靠谱建筑意向的策略和方法多着去了,要是把这些设计周旋中的故事都汇集起来,附上生动的图例说明,正儿八经地出一本《应对不靠谱建筑做法方略大全》的参考书,那该是叫人多开心又开眼啊……

本文选自《建筑评论》第七期

发表评论

最新评论

投稿

投稿