|

在上世纪二三十年代,柯布西耶出版了里程牌式的建筑书稿《走向新建筑》,其中提到建筑的三个重要要素:体量(mass)、表皮(surface)和平面(plan)。在一代代的建筑史中,人们无不关注于建筑的体量与平面,因而建造出了伟大的结构,伟大的造型,伟大的立面,但对于建筑表皮的关注明显欠缺,人们对建筑表皮的理解还并不像想象中的那样充分。我们想,在每一个历史时期都有与它相对应的伟大的建筑,那么在现在这个新时期人们还会像从前那样的关注建筑的体量与平面吗?随着社会的发展,能源逐渐短缺,人类的生存环境逐渐恶化,对建筑体量与平面的关注似乎已不符合大的社会环境,所以我们认为对建筑表皮的重新认识以及使其走向立体化、集约化、生态化将成为新时期新建筑的核心。

于是我们提出立体化表皮建筑的概念:是指以立体化、集约化、生态化的功能性表皮为主要特点的新型建筑。

我们将从以建筑史和实例来思考立体化表皮建筑出现的必然与必要:

不同的时代有不同的建筑,人们也常根据建筑的风格来归纳划分建筑的各个时代。因此建筑也被按着时间序列划分成不同的风格与特点。

纵观整个建筑历史,跟随着社会的整体发展,建筑本身也在一次次地产生、变化和衰亡,但在这样的过程中,我们会发现虽然每个历史时期的代表建筑各有不同的艺术表征、不同的形制、不同的体积、不同的表面装饰、不同的线条比例,但归纳起来不外乎是体量与平面的变化。我们可以以时间顺序来进行简单的分析:

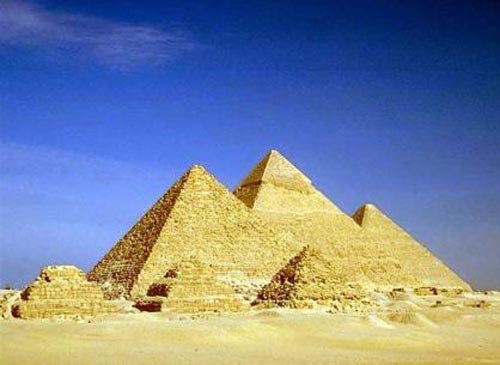

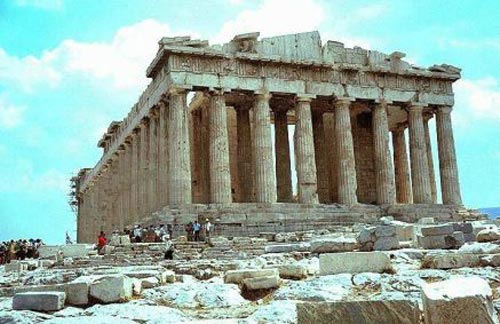

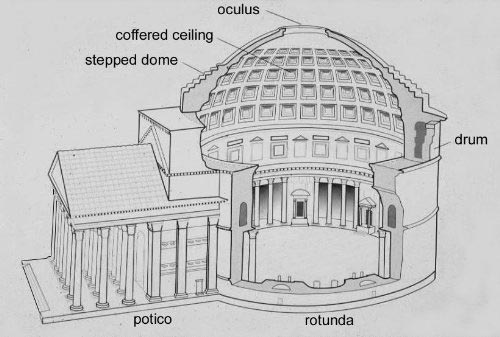

奴隶社会的代表性建筑古埃及的金字塔、古希腊的神庙和古罗马的万神庙

埃及的金字塔是当时埃及社会发展与其特定的地理环境相结合的产物,它们的形体都是精确的正方锥体,体量较大一般都在一百米以上,几何构图单一、纯粹。

希腊的神庙建筑在公元前8世纪至6世纪成为了古代希腊的主导建筑类型,它的主要特点是用具有成熟柱式的石柱构成丰富的建筑空间。希腊柱式的发展与成熟是西方建筑史乃至世界建筑史的关键一叶,它直接罗马人继承,随之影响了全世界的建筑。

罗马人对建筑的最大贡献是券拱与穹顶技术的发展与应用,公元124年在罗马城建成的万神庙即是罗马穹顶的最高代表。万神庙的穹顶直径和顶端高度都达到了40多米,建筑材料混凝土和砖的应用在其中发挥了较大的作用。

封建社会的代表性建筑西方的教堂和中国的宫殿

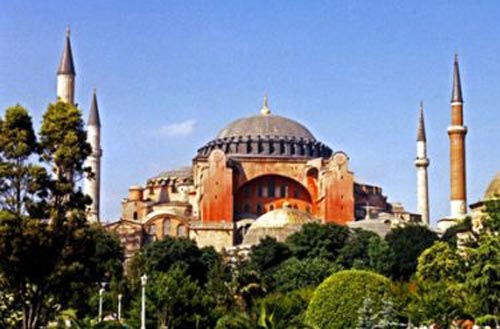

进入封建社会以后,欧洲的出现了好几种成熟的具有独立风格的建筑,比如有:罗马式、哥特式、巴洛克式等等。它们广泛应用于修道院教堂、城市主教堂和天主教堂的建筑中。因此西方封建时期的教堂建筑是西方建筑发展的一个波峰。西方教堂将希腊的柱式与罗马的穹顶技术发挥的淋漓尽致,再加上当时人们审美能力的提高以及雕刻、美术等艺术元素对建筑的介入,西方的教堂建筑的构图更加丰富多样了。

圣索菲亚大教堂

圣彼得大教堂

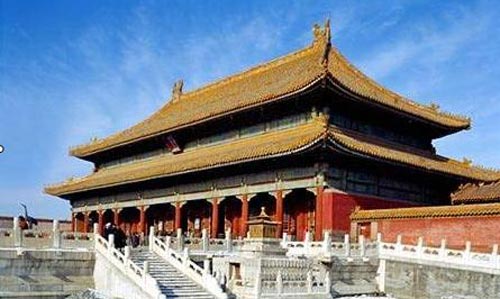

中国的宫殿建筑

在漫长的封建社会中,中国宫殿建筑达到鼎盛。它们所用的材料主要为木材,外观极具综合性,但仍然只是限于造形与体量及空间组织的变化。涉及到建筑表皮的也只有在外墙上雕刻、绘画。

从以上的介绍中,我们可以发现工业革命之前,建筑材料单一,建筑的发展几乎只是对体量、立面和构图平面的改造,至于对建筑表皮改造更是微乎其微,至多是在表皮上进行雕刻绘画。

到了近现代时期,尤其是工业革命后,大量新型建筑材料出现,各种施工技术的发展,给建筑带来了深刻的变革,建筑类型多式多样,建筑风格也不再以传统为依托,各种建筑及流派可谓百花齐放百家争鸣。

19世纪初玻璃与铁开始在建筑中应用,并在后期得到较全面的发展,特别是铁的应用使建筑突破了石、砖、木、混凝土对其结构及体量的局限。但更让人们大开眼界的是玻璃所带来的一种材料美学,也就是玻璃这种新建材给了建筑表皮的第一次变革。

例如在1851年在英国伦敦海德公园举行世界博览会的“水晶宫”展览馆,它用玻璃作为表皮把整个建筑包裹起来,这样做不仅使建筑内部空间光线通透,同时还使整个建筑看起来像块宠大的水晶。“水晶宫”的建造,完成了建筑表皮从不透明(由石、砖等垒砌的表皮)到透明的转变。

随着结构的进步,框架结构出现,也就意味着建筑表皮从结构中获得解放,不再承重,其功能只限于划分内外空间和外表装饰。从而在二十世纪五年代出现了独立的玻璃幕墙,六十年代出现另一种建筑围护单元----预制混凝土外墙板,同时在一些大跨度建筑中还出现了一些新的表皮材料,如拉张膜等,这些都使得建筑表皮的构造与设计更加自由、灵活、多变。然而此时,建筑表皮的功能并没得到实质性的扩大。

在我们查阅的所有资料中,赫尔佐格和德隆梅是对建筑表皮最为关注的建筑师。

赫尔佐格和德隆梅的建筑作品的最大成就就是把建筑表皮作为了一个卓越的要素。在结构和空间组织上,表皮成为了他们最主要的研究领域。

赫尔佐格和德隆梅所研究的表皮并不是稳定的,他们关注于对传统表皮的消融,追求一种概念性的表皮,使表皮不再生硬不再是一种独立的形式,而成为一种“意”的存在。另外赫尔佐格和德隆梅还致力于将结构置于表皮之中,使表皮与建筑空间的联系加大。

例如:他们所设计的奥夫丹姆沃夫信号塔,整栋建筑物的表皮由相邻的20厘米宽的铜条所覆盖,这些铜条在某些位置是扭曲的,以进入阳光,同时这些铜条使整栋建筑开成了法拉第屏障。这样的建筑表皮是从形式到意象再到功能的一种转变。

还有他们所设计的东京PRADA和中国国家体育场----“鸟巢”,表皮即是一种结构框架,使结构消失在表皮之中。

从以上的叙述和举证来看,随着时代的不断更替,新材料的不断涌现,人们所关注的对象已经有条件从建筑形体转向建筑表皮了。表皮会在更多新材料出现之时,发挥它更大的功能。

在这新时期,能源紧张,人类生存环境堪忧。我们的建筑如果还像往常一样地追求体量、追求形体、追求高度、追求奢华,那么定会使建筑制造业的负荷越来越严重,定会造成越来越多的能源的不合理利用甚至是浪费。因此把对建筑形体的关注转向对表皮的关注,使建筑表皮立体化、集约化、生态化是一条适时的健康的建筑发展之路。

于是我们强调立体化表皮建筑的概念:是指以立体化、集约化、生态化的功能性表皮为主要特点的新型建筑。也就是说立体化表皮使建筑表皮多功能化,而不只是局限于划分内外空间和装饰外表的作用。

|