|

曾国藩公(1811—1872)初名子城,字伯函,号涤生,谥文正,汉族,湖南湘乡人。晚清重臣,湘军的创立者和统帅。晚清散文“湘乡派”创立人。官至两江总督、直隶总督、武英殿大学士,封一等毅勇侯。嘉庆十六年(1811年)出生于湖南长沙府湘乡荷叶塘白杨坪(今湖南省双峰县荷叶镇天坪村)的一个豪门地主家庭。兄妹九人,曾国藩公为长子。祖辈以农为主,生活较为宽裕,祖父曾玉屏虽少文化,但阅历丰富;父亲曾麟书身为塾师秀才,作为长子长孙的曾国藩公,自然得到二位先辈的伦理教育。

毛主席青年时期,潜心研究曾氏文集,发出“愚于近人,独服曾文正”的感慨,曾国藩公具有高深的学问素养,是一个“办事(干出事业)兼传教(留下思想学说)之人”(毛主席)。《清史稿——曾国藩公传》也说:“国藩事功大于学问,善以礼运。”他一生勤奋读书,推崇儒家学说,讲求经世致用的实用主义,成为继孔子、孟子、朱熹之后又一个“儒学大师”;他革新新桐城派的文章学理论,其诗歌散文主持了道(光)、咸(丰)、同(治)三朝的文坛,可谓“道德文章冠冕一代”。

曾国藩公现在的墓地,距坪塘镇中心区约4公里,曾墓原先建筑规模很大,占地面积约300平方米,分为墓冢、墓围、拜台、平台、神道、牌坊、墓庐、碑亭8大部分。墓冢为三合泥拌碎石,混合糯米汁封死,上铺砌花岗石,呈半圆形,底径5米,残高2米。茔地以花岗石墙围护。墓后立碑三通,白玉石碑心,主碑高3米,宽2米,刻楷书碑文“皇清太傅大学士曾文正公一品侯夫人欧阳夫人之墓”。附碑均为龙纹浮雕,墓前有拜台,祭坪约50平方米,东西各立石阙一个,分别刻“曾太傅墓东阙”、“曾太傅墓西阙”字样,石梯通道沿桐溪寺围墙而下,与墓庐相连,通道边有石马、石狮、石虎及翁仲各一对。距曾国藩公墓约60米处立有“太傅大学士毅勇侯曾文正公神道碑”,系大学士李鸿章撰、翰林黄自元书,叙述曾国藩公生平功绩。

为什么会选择金盆岭?有这么一个说法。此山附近曾有一座桐溪寺,寺山后桐林茂密、寺前流水潺潺、山清水秀、环境幽雅,因而得名。桐溪寺前身为“兴国寺”,据说为唐朝振朗禅师创建。寺毁后至宋复建,名叫“伏龙庵”。至明末,寺又毁。清代经天岩应适禅师募缘重建,改名“桐溪寺”。曾与桐溪寺有缘,钟情此地,是因为当年曾在此训练湘军。而为什么曾国藩公会嘱弟弟在竞希公的墓地周边找自己的安息之地,这里又有一个原因。据曾氏家谱,清朝初年,曾氏家族从衡阳的庙山,迁到湘乡荷塘二十四都(今属双峰县)定居,家谱上定称“大界曾氏”。但大界曾氏在曾国藩公之前并不发达,世代都是农民,靠种田为生,与科举无缘。一直到了曾国藩公的父亲曾麟书才文曲星下凡,曾麟书考中了个秀才。到了曾国藩公这一辈,奇迹出现了,“大界曾氏”一下子出了多位大人物,直到今天还有很多曾氏名人,甚至连“十大元帅”之一的叶剑英也是曾家女婿,其夫人曾宪植是曾国藩公直系后人。当时便有风水先生传,曾国藩公的祖坟(曾竞希)埋到了风水宝地上,所以祖坟要守。

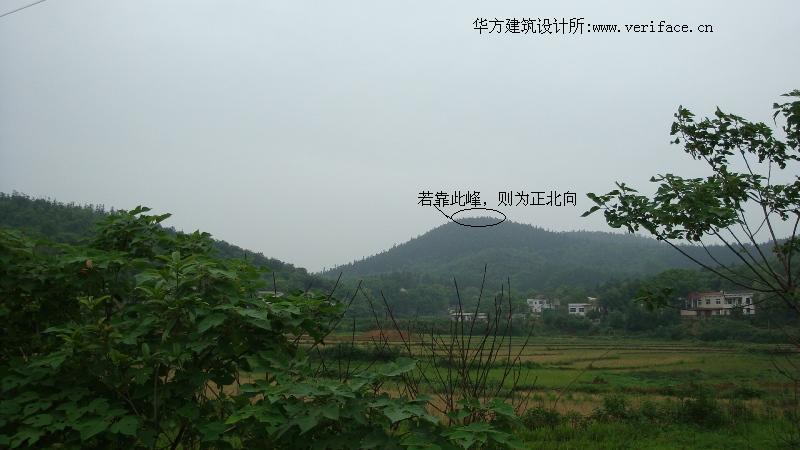

五一节去实地查勘,曾国藩公的墓地座西北,朝东南,几乎符合我国传统风水堪舆术的所有要素:“风水之法,得水为上,藏风次之”,“左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武”,墓前一公里处小溪从左边山谷环绕而来,急去湘江,背依父母山,左右山势环抱,明堂宽广,且土质肥沃,水清林茂,正所谓“背山面水称人心,山有来龙昂秀发,水须围抱作环形,明堂宽大为有福,水口收藏积万金”。然而墓地面朝山谷,稍微显高,背靠的父母山稍显矮,向南稍偏,则更符合风水逻辑,但是,这个方位正好是座北朝南,非天子不可以受也。还有更遗憾的是曾国藩公墓曾经三次被毁,目前所见,为政府新修,且神道埋没,翁仲丢弃,墓庐被毁,仅剩断碑石龟蜗居在当地村居中,真切希望重新修葺,表为后世。

|