|

北京墨臣建筑设计事务所总经理兼设计总监赖军

当今,技术的浪潮席卷着东西方,文化的身份对于正在成长的一代来说,似乎已经无关紧要了。

但是,当技术成为人们追求的唯一要素时,呈现在我们眼前的世界却变得越来越乏味。

高技术支撑下的极简主义带来的形式趋同已成为一个不可回避的问题,甚至当代建筑大师们的作品也越来越雷同了。

极简之后会是什么?

当我们审视脚下被人类极度占有欲所笼罩的、正变得越来越孤寂的地球时,我们也许就会明白数千年五彩斑斓的人类文明正变得越来越苍白的原因。文化传统就像地球上不断灭绝的野生动植物,而对技术的过度追求就像人们盲目征服世界的不断膨胀的欲望,文化和传统的缺失直接导致了形式的苍白和内容的空洞。

重新确立对文化和传统的认知是避免多样性遭灭绝的前提。

赖军作品:史家小学

现代语境下,对文化和传统的认知需要创造性的思维。传统不能因循固有的形式而存在,需要符合当代的和未来的美学特征。在新的形势下,传统文化才能焕发生机,如同经历一次由茧化蝶的过程。

不管经历多少次的改变,昆虫永远也不可能变成大象,形式的蜕变绝不会导致物种的改变。物种特有的基因保证了它的延续性,而传统文化的基因恰恰在于植根其中的哲学精神。

中国文化的基因在于天、地、人、物之间的辩证关系。

传统是否具有持久的生命力?这个问题无需讨论。因为在我们的心中,即便是在我们下一代的身上,如果东方的哲学和思维方式不改变,传统就一定有它的土壤。它就像前世、今生、未来的佛一样,在不同的世界,变换着不同的化身。

在现实世界中,所有事物都是客观存在的;在虚幻世界里,返回过去也一定要借助时光隧道。在建筑学中,传统是连接过去和未来的纽带,是归隐于现实躯壳内的文化精神。

将传统的建筑形式简化并抽象成符号的做法一度十分流行,但这还远未到达终点。即便像变形虫那样永不重复地变化着自己的表面特征和形态,变形虫也还是变形虫。隐在不断改变化身之后的佛才是我们找寻的目标。

与中国建筑同宗的日本建筑为我们做了一个很好的示范。日本建筑师通过对材料工艺的独到理解,成功的创造出符合当代美学原则的形式,将日本的文化特征发挥到了极致。这对尚处在混沌中,还没有找的方法的中国建筑师而言,无疑有着积极的借鉴意义。中国建筑师应该走出对传统形式一味的模仿和解构的迷局,重新思考体现建筑文化内涵的方法。

东方的哲学认为千秋永在的自然山水胜过转瞬即逝的人世浮华,顺应自然胜过人工造作,讲究意在言外,情境相生……理解传统建筑中的哲学基础,才能创造出符合时代表征的充满东方智慧的中国当代建筑。

找寻佛的过程,需要一双能透过形式的表象看到深刻内涵的火眼金睛。

抛开传统符号的束缚,才能够找到属于现在和未来的答案。

赖军作品:菖蒲河公园

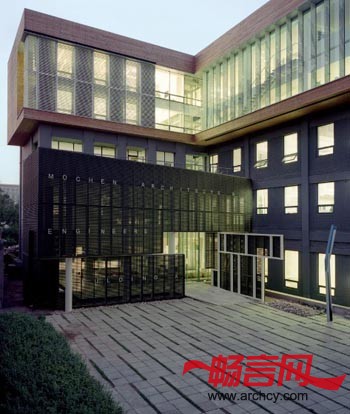

赖军作品:墨臣事务所办公楼

|