|

砖是文化的象征,不仅是对中国人而言,对其它国家的人也是如此。世界各地的民居和其它传统建筑尤其喜欢用本地的材料,如粘土砖和木材建造,在这些建筑里凝聚着本地人民的传统精神和文化。

中国人民在很早的年代就会烧制粘土砖了。所谓的“秦砖汉瓦”,砖和瓦几乎是对中国那个时代的古建筑的一种代表性的描述。因为中国的建筑以木结构为主要结构体系,砖作为建筑的基座和围护结构在里面起着非常重要的作用,又因为木材的耐久性能不好,所以,明清以前建筑古迹和遗迹处也就剩下这些砖头瓦块了。另外,中国人还用勤劳的双手,用巨大的城墙砖造起了世界八大奇迹之一的万里长城,更用砖和木建起了一座又一座的历史文化名城。

在中国古代的建筑技术里,不仅有大木作、小木作,还有石作、砖作。砖作是使用砖材砌筑建筑物或构筑物的制式、方法和技术要求的总称。砖的类型很多,按材料的不同可分为陶砖和琉璃砖;按形状及用途可分为墁地和装饰用的方砖,砌墙的条砖,砌拱券的刀形和斧形砖;还有加工、雕刻成各种形状的装饰用砖件。砖还有空心砖和实心砖之分,实心砖的应用范围很广,而空心砖仅在汉代的古墓中见到且尺度很大。砖在建筑中的应用很广泛,砖砌体的类型有台基、须弥座、墙垣、柱、券洞、穹窿、铺地、墩台等。因为砖的可塑性很好,它可以制成各种形状;因为砖的可雕刻性,它又可雕刻成各种吉祥图案或纪念文字等,在此基础上逐渐发展为艺术很强的砖雕。砖雕在明清时期江南的住宅门楼上应用十分广泛。在普通的建筑上,既使没有砖雕,也会在砖的砌筑过程中按不同的形式堆砌成不同的花纹和图案,看起来更具有朴素的民风,如果用在现代的文化建筑中更有种返朴归真的感觉,所以说砖是传统文化的象征,并不言过其实。

清华大学的校园本来是北京西北郊的一处名胜风景园林区,明朝时是一个私家花园,清康熙年间成为圆明园的一部分,称为熙春园,道光年间又分为熙春园和近春园,咸丰年间才改为清华园。清华大学的前身清华学堂建于1911年,本来是一所留美预备学校,1928年改名为国立清华大学。这时的校园范围,南起二校门,北至北院,西部为工字厅、近春园,东至清华学堂。从1911年起逐渐建起了清华学堂、同方部、老图书馆、大礼堂、体育馆和科学馆等。1935年后在杨廷宝先生的主持下增建了生物馆、化学馆、明斋、气象台等建筑,并对图书馆进行了第一次扩建。这个时期的校园以美国传统的大学校园为蓝本进行总体规划。大礼堂和前面的大草坪是校园的中心,四周布置教学楼和各系系馆。它们的建筑材料多以砖为主,有红砖和灰砖两种,配以白灰勾缝或压边,既清新又朴素。尤其值得注意的是砖的砌筑方式多种多样,形成缤纷的艺术图案。当我在1992年第一次来清华的时候,我就被它们各种各样的优美的造型所吸引,去年又有幸来清华学习,得以长时间地审视这片建筑里所表现出的砖的艺术性来。

我们不妨仔细地来看看以下多个实例。

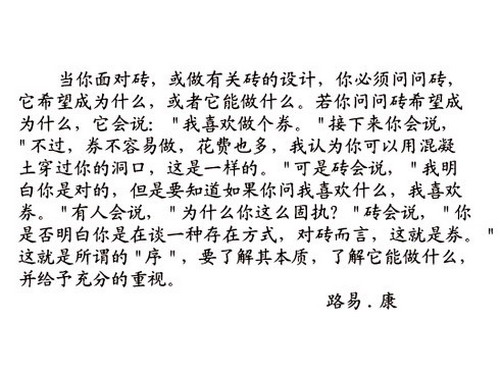

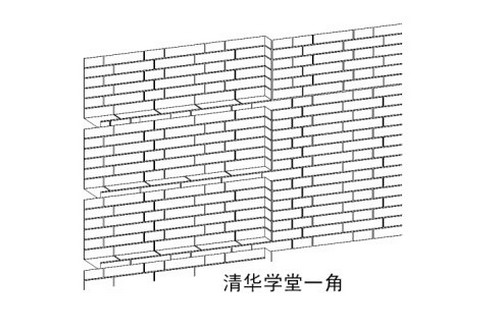

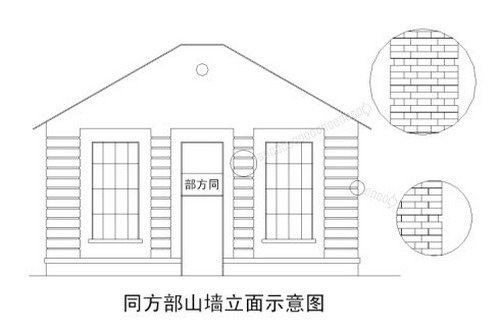

二校门、清华学堂、同方部三栋建筑的砖墙均采用的是青灰色粘土砖,局部凸凹的图案呈现出明显的一致性,分别见图1-4。这种砖的图案式设计是将反复出现的要素有序的布置为一种图案,从建筑物的不同距离观察,图案会逐渐发生变化,这是因为基本单位的砖块造成小尺度的图案与整个立面上用整面墙创造的大尺度图案形成对比,称作“二次质感”,图案表现为平面的形式,具有概括性和节奏感。

图1

图2

图3、图4

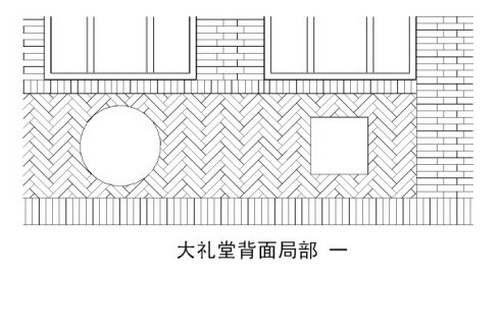

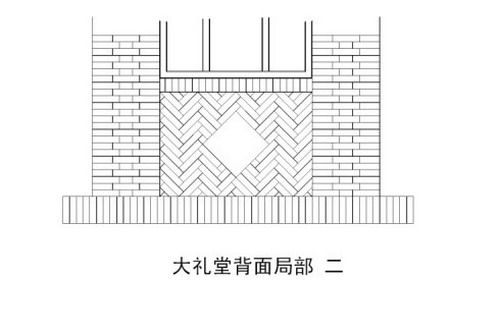

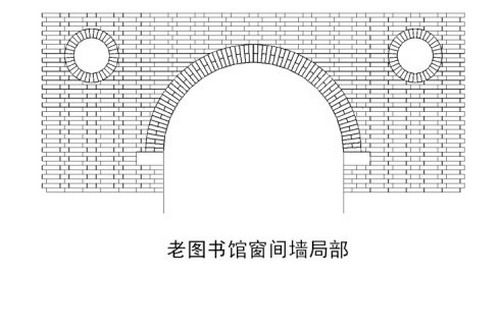

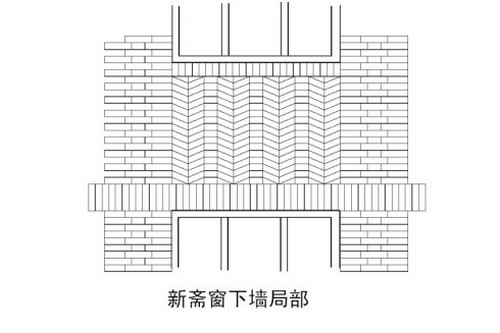

大礼堂的背面、老图书馆、新斋以及1号楼的红砖墙面,砖的砌筑方式和形成的图案有一定的渊源关系,分别见图5-9。

图5

图6

图7

图8

图9 1号楼北立面局部

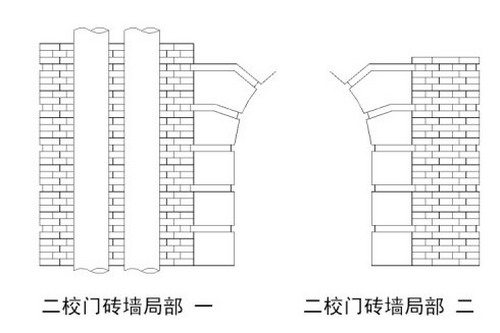

关先生主持的图书馆的第二次扩建,注意了与以往的建筑的协调和文脉的延续。首先,他将砖砌的拱券发挥到极致。在二校门和清华学堂的入口以及二教的窗洞上均为拱券,大礼堂北立面上部还有一巨大的砖发券直到顶部,老图书馆的窗洞已经是三层退迭的砖券了。在新图书馆与老图书馆交接的部分,做了连续券廊。券廊内部的墙面上、门洞顶部和假窗部分的墙面砌筑图案明显延续了大礼堂和一号楼、新斋的墙面的砌筑图案,分别见图10一11。

图10 新图书馆墙面局部

图11 新图书馆墙面局部

这种立体形态的构成是利用建筑结构本身特点产生凸出凹进的效果,在清水砖墙面上做出线角、拱券和壁柱来,这种装饰不仅表现图案美感,还能产生立体感,古典建筑中均喜爱用这种立体装饰,但现代建筑却取消了这些细部雕琢,偏重几何形体的大凸大凹。但清水砖墙建筑却因为它本身的块材砌筑方式,体现出本身独特的、优越的结构美和逻辑美。这种砖墙的立体形态还产生丰富的光影变化。清水砖墙的光影概念是建立在砖结构的体量与形态变化的基础上的,通过受光墙面的阴暗对比产生立体感和空间感,力量感和尺度感,从而突出几何形体的组合,形成空间层次与深度效应。与内部墙面复杂的门窗发券相比,其外廊采用简单的拱券下面的砖砌栏板与柱间脱开一条缝隙,消除了券洞的单调和封闭感,见图12。

图12 新老图书馆交界处墙面局部

更引入注目的新图书馆入口处的巨大的异形券洞,它紧贴入口的大片玻璃幕墙外侧,呈向外张开式。由于它壁薄且是又深又高,故已不能用砖砌筑来实现,只能做成混凝土构件,外贴砖红色面砖,见图13。拱券在砖砌建筑中得到普遍喜爱,这是因为拱券最能发挥砖的优点,表现砖的结构之序,是砖不可或缺的基本特征,正如路易•康所说的:

当你面对砖,或做有关砖的设计,你必须问问砖,它希望成为什么,或者它能做什么。若你问问砖希望成为什么,它会说:“我喜欢做个券。”接下来你会说,“不过,券不容易做,花费也多,我认为你可以用混凝土穿过你的洞口,这是一样的。”可是砖会说,“我明白你是对的,但是要知道如果你问我喜欢什么,我喜欢券。”有人会说,“为什么你这么固执?”砖会说,“你是否明白你是在谈一种存在方式,对砖而言,这就是券。”这就是所谓的“序”,要了解其本质,了解它能做什么,并给予充分的重视。

图13 新图书馆入口

另外,在新图书馆的檐口下边有一排凸凹的砖饰,虽然较小,但是和前面所述的其它建筑上图案有内在有联系,让我们感受到一份亲切。

砖在学校建筑里的应用不仅表现了校园的文化内涵,它更起到学校建筑整体上从红区向白区转化的过渡作用。清华大学很久以来就有红区和白区的区分,前面提及的建筑均是红区的代表。在后来的校园发展和建设过程中,曾有一次大的变迁,即从红区向东扩展,建起了现在的主楼及其前后区,形成新的校区。按规划学校重心向东转移,以主楼的南北轴线为新校区的中轴线,在东区逐渐建起了建筑馆、经管学院、技术科学楼以及华业、同方、紫光等科研楼,形成了统一的现代建筑风格的建筑群,按其形象被称为白区。人们在谈到白区建筑与校园总体面貌的关系时总是将它和红区割裂开来评判,认为红区和白区之间毫无关系,甚至是对立的。但我们若是注意到砖在建筑中的应用并从总体的眼光来看一个校园建筑就会发现从红区到白区之间有逐渐过渡的关系。

五教、三教、四教以及土木馆处于红区与白区的中间地段,它们的整体外观从红多白少到白多红少逐渐变化。五教只有女儿墙和雨蓬、花台是白色的,其它部分均是红砖墙面,见图14-15,而与之毗邻的四教已经白多红少,除底层为红砖墙外,只有几个楼角做成切角形式的红砖墙,向上直到女儿墙压顶下,与顶层窗顶平。再到土木馆,现代建筑的味道更浓了,玻璃幕墙、石材贴面,仅在入口处及局部做了一点红色面砖贴面。总的来说,校园建筑的总体形象是从红区向白区逐渐过渡的,而砖在这里起了很大的作用。

图14 清华学堂和五教

图15 新土木馆(何善衡楼)

在后来的发展中,大家又意识到,如果仅仅大力发展白区,红区就会日渐衰败,于是提出“振兴红区”的概念。在做理学院和生命科学楼的方案时,决定选址在红区,具体位置在生物学馆与老化学馆之间。生物学馆和老化学馆均是杨廷宝老先生的作品,他用砖和水泥创造出两座端庄典雅,极富文化氛围的建筑艺术品,它们两两相对中间潜在的有一条轴线关系,关先生在接受做理学院的方案时,就首先给这个建筑定位于尊重现存的建筑及格局,并加强区域的轴线感。建筑布置为三面围合式,面向老化学馆,建筑中部做券洞,使南北轴线贯通。理学院楼分别为物理系和数学系使用,于是将入口分别设于拐角凹进去的部分,这和清华学堂、明斋等许多建筑的45度角入口相呼应。另一方面,当时北京市已禁止在建筑中使用实心粘土砖,而为保持红区的统一风格,经多方争取才得以使用红砖,只是中间的大券是钢筋混凝土结构,上贴砖红色面砖。在理学院建筑上我们可以看到关先生在延续整个红区的文脉,艺术地使用砖的娴熟手法。理学院建成后获得一致好评。某校领导说的“从前我怎么就没有认识到化学馆和生物馆这么美呢?”成为大家评价理学院时常引用的一句话,这说明理学院起到了美化红区环境,为旧建筑增色的作用,使我们迈出了振兴红区的重要一步。正如阿尔托先生说的“即便是最普通的砖,只要应用得当,它也将成为构成人类最有价值,最显著的纪念碑的元素,也将创造出幸福安宁的环境。”理学院的成功之处也正是在于它巧妙的应用砖这种地方材料创造出诗意的建筑。

图16 理学院局部

砖以丰富的质感带给人们以亲切感,但是烧制粘土砖也带来了大量的耕地被破坏,环境被破坏的恶果,人们已经越来越认识到这个问题的严重性,所以现有迫切需要新的墙体材料来代替粘土砖,人们前面已经提到了“墙体改革”,禁用粘土砖的问题。砖作为一种承重的建筑材料已经完成了它的历史使命,但是砖的艺术表现力是永性的。现在已经有了很多砖的替代材料,各种仿砖的砌块,以及面砖应运而生,而且在我们前面所举的一些例子如土木馆,新图书馆和理学院中已有局部的应用。砖带给清华大学校园建筑的艺术形象将通过不同的方式延续下去,例如,新建的学生公寓及施工队砌筑的临时围墙无一不在述说着砖的文化传统,表现着砖的艺术,分别见图16一19。

图17 理学院局部

图18 新建学生公寓局部

|