孤独而庄严的方塔

来源:匿名网友投稿 2015-06-23

方塔园

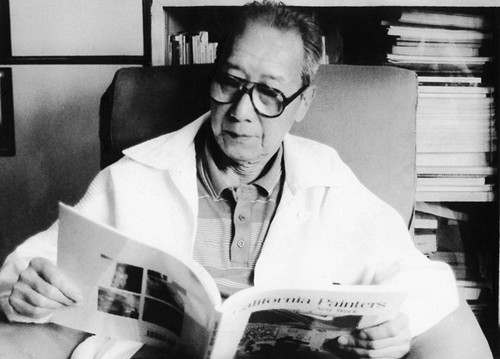

上世纪90年代末,中国美术学院筹办林风眠先生百岁诞辰纪念。我们几位年轻人从精神上迹近这位世纪先师的时候,也第一次听说了冯纪忠老先生的名字,并与他的女儿冯叶女士一道为林风眠先生纪念活动忙碌了一阵。在后来的渐渐了解之中,又兴生一份关于乖悖命运的感喟。这种感喟总将林、冯两位老人系在一起,串成20世纪滞重而又孤单的独行者的形象。

他们都在西风东渐的风云际会中,甚至都在欧陆环境中开始了学习和创造的生涯,并以某一方面的开拓者的身份而被赋予了浓重的使命色彩;他们的人生又都与当代中国的苦难的精神历史息息相关,总以孤独的摸索,从现代主义入手,而又归踪于学术上的东方式的超越;他们都是时代的孤行者,但那崎岖的步履,却屡屡涉及了中国当代文化复兴的根源性命题,从而指明了一条独特而深刻的现代之路。

2002年,上海双年展以“都市营造”为主题,从视觉艺术的角度,来审视和思考中国城市的建造问题。当时,我们多次谈论到方塔园。那沉默孤独的园林建造,一次次将众人的话题,引向上海的当代建筑。似乎浦东摩天的巨厦仅代表了都市云端的激情,而真正的中国式的营造,却只在相反方向的浦西远郊的这座孤园。

松江方塔园,园内有宋时方塔、明朝照壁和清代天妃宫,清郊野影,疏林秋蓬。当代的人们很容易在这里从形式和结构的角度来梳理历史,营造一片新古典的房舍。但冯老没有这样做。他以真切的关怀来亲近这片园林,亲近这方塔原生的自然气息,抛弃一切现成的形式方法,让自然本身去解读这千年的古塔。冯老仿佛什么也没有做,只是以一些山道、轩墙、敞棚,开启那些虚实相生的界面,来点活自然旷远的生趣。他更像是一位田园的导者,把我们带向毫不张扬的自然境域,弃用那些被人们津津乐道的结构理性,放逐西方和东方的通行古典的繁复涵意,在那田园诗意将发未发的源头,在清明仲秋的随机而生的时刻,把我们带到历史飘泊的某个路口,某个举目远眺的瞬间。

这样的一个路口和瞬间只若一场梦,一场江南乡陌的踏青之梦。冯老直接从乡土民间的建造经验中,采集质朴的、甚至有些粗陋的建造方式,小心地建造这片园林。我们仿佛循着他的掌心,循着那自然的长长的卷轴,走回宋元山水的某个素朴的版本,那明清繁复园林之前的某个真正的寒林孤园。冯老一手用最具体而微的方式直接面对建造的问题,一手用尽可能质朴而素的方式诠释中国的土地。当他的双手交叠在胸前的时候,中国当代真正的园林建筑正在春回梦生。

中国诗人的情怀本质上是极简的。孤松、空竹、古塔、夕阳、独峰、浅湾、长河、片云,抚慰心灵,映照人格。这孤独荒寒之境,隐着一种心灵体认的简约和坚定,自有一番钱穆先生所说的“为人类大群之怀抱”。咏孤之中隐含咏群。冯老将心灵深处的飘泊孤独之感端平,淡定地观视人世的迁变。2002年的深秋,我曾与冯老、席老相携,游观西湖国宾馆一号楼,我几乎看不出老人对这座象征权力的建筑的看法,他仿佛踏行在一个与己丝毫无关的界域中。倒是席老先自发出不耐烦的要求离去的信号。陶潜辞:“怀良辰以孤往。”陈傅良诗:“……孤乡起空寂。”冯老无时不在孤乡之中,但他却并不悲天悯人,而是在心灵深处揣着对于中国文化欣慕向往的拔群超迈之境,坚守精神上的特立独行。孔子曰:“知我者,其天乎。”方塔园正是这种高远孤境的写照。

晋人张翰《思吴江歌》歌曰:“三千里兮家未归,恨难得兮仰天悲。”中国的诗饱含对生命飘泊的叹喟与对安顿的憧憬。家园是那诗人的精神止泊之所。那三千里是有家难归的距离,但那渐行渐远的中国本土的营造理想,正以颇难跨越的精神距离,横亘在今人与家园之间。这是冯老的真正的飘泊孤独的心灵所系。悲恸的诗人最后以中国建筑的深隐的力量,筑起一个开放大气的轩亭,并大声地发问:何陋轩,中国乡土建筑传统何陋之有?于是,当我们在那个路口和瞬间沉迷之时,正被这横空的发问唤醒。我们回到现实的周遭,却被种上了旷远高古的情怀。正是这情怀中包孕了某种宝典般的神力,带着我们反现成地穿越种种时尚,而得以把握自然造化的原发的机契和生生不息的力量。

方塔园正像那座孤独而庄严的方塔,耸立在中国当代本土建筑的路口,一若林风眠先生的创造立于中国当代艺术那般。

许江 中国美术学院院长,教授、博士生导师

(本文原载于《冯纪忠和方塔园》2007年12月)

发表评论

最新评论

投稿

投稿