|

北京中和建城建筑工程设计咨询有限公司副总经理彭璘

元素一词怎么理解?不同文化背景反应出的元素有趋同性,也有区别性。借化学元素一谈,氢、氧等,每种元素本质是一样的,原子核、电子等构成,但是所有问题都下放到本质,就没有区别的意义了,宏观活动是微观活动不同规模和层次的表现。所以,有着统一本质的不同元素,有着不同的属性。这个属性如果太单纯,则是相对不稳定的。互相结合才有相对稳定新生。当然,都是逐渐演化中的。建筑元素也是如此,它是由不同的国家自身发展的历史以及文化底蕴所决定的。那么现代建筑中怎么掌控建筑中的中西元素呢?畅言网采访了北京中和建城建筑工程设计咨询有限公司副总经理彭璘,一同探访现代建筑中对中西元素的运用。

畅言网:您是不是会在自己的设计创意中更偏重于中国元素呢?

彭璘:我肯定不偏重欧式元素,但是我也不偏重于所谓的中式元素。我觉得不论何种元素,都要追寻其发展、演变的过程和原因。欧式风格是由其特定的历史条件形成的,首先,欧洲国家地理纬度偏北,寒冷气候较多,由于周围地理环境的影响,建筑物更趋向于石块堆砌的效果,这样会达到一种很厚重,很保暖的目的;其次,战争不断,冷兵器时代城墙是防御的主要屏障,所以建筑物也非常高耸;最后,加之宗教文化等原因,会加入一些古希腊古罗马的装饰元素,形成了现在的欧式风格,这种风格的形成,是需要一定的历史因素和地理因素的,建筑物与地域、历史的关系是非常密切的,不能随意照搬,我们国家发展到一定阶段,应该有自己时代的特色。我们的地域因素也并不是与欧洲国家类似,所以基于这几点,我并不偏重欧式风格。当然,我同样也不偏重于中式风格。中式建筑也是有其特定的地理及历史发展规律的。我认为中国古代传承是因为皇家传统。中国古代能够建成有风格的建筑,只能是皇家建筑。首先皇家建筑占地没有任何限制,这样,建筑物可以平铺而并不需要高层建筑。况且我们古代的建筑工艺主要是木质,也就局限了建筑物的层数。这些显然并不符合当代建筑的要求。如果说只在建筑物中加入一些斗拱之类的“中国零件”,那是没有任何意义的。所以我并没有从古代的建筑中继承什么。目前我考虑的只是我们这个时代的经济特色,以及不同的地域会有不同的建筑特征。当然我还需要考虑的其中一个因素就是开发商的需求,我要满足开发商的需求和喜好。我们做过的项目如西南饭店,就是有一些欧式元素加在其中;而河南偃师玄奘寺,则是中式建筑的代表。总的来说,我希望建筑可以内敛一些,而并不是在炫耀某种东西。

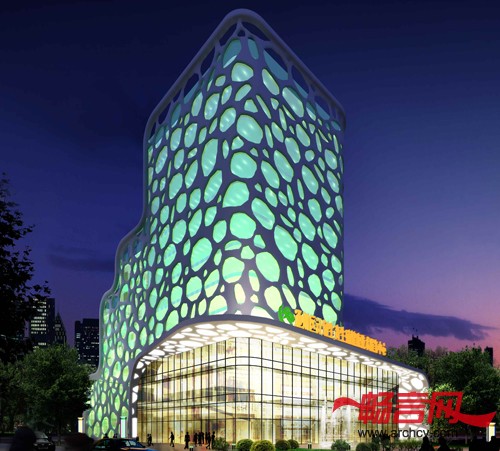

项目之北京通州计生委计划生育服务楼

畅言网:您平时做项目时是怎样与甲方沟通的呢?您觉得国内建筑师与国外建筑师有哪些异同?

彭璘:如果说国外的建筑师是一种奢侈品,那么国内的建筑师则是一种生活必需品。国内建筑师其实也有做高端市场的,也有大师,与甲方沟通的时候也很强势。一样可以引领甲方的思想。其实这只是定位问题,与企业及设计师本身的定位程度有关。与甲方沟通方面我们确实没有很强的话语权,因为本身是民营企业,也并不是特别出名,所以我们在与甲方沟通的过程中,更多的是去适应甲方的一些想法,让甲方的想法与我们的设计理念相融合。举个例子来说,西南饭店这个项目是我们与国外一家公司联合投标的,是联合体。最初开发商对于外方的方案有很多不满意的地方,希望外方设计师可以更改,而外方设计师却丝毫不妥协,他认为这是他的设计,坚决不改,所以项目就僵持住了。不过我们当时打算把工程推进下去,所以就与甲方积极沟通,详细询问甲方的具体要求,调整了20多次方案,最终完成了这个项目。我们并不强调设计师本人的风格创意想法,因为我们认为设计是服务行业,对于我们企业来说并不是展现个性的舞台,我们要做的是如何能够为甲方更好的服务,而且我们在服务的时候必须要有一定的社会责任感,我们是以一种服务的心态与甲方沟通。如果只是需要话语权而与甲方沟通,则势必会起反效果。最主要的还是要建立彼此的信任感。

项目之河南偃师玄奘寺

畅言网:您对现阶段我们国家大力提倡绿色建筑有什么看法和建议?

彭璘:绿色建筑现在推广起来有困难,主要原因是我们的经济水平还没有达到能够实现绿色建筑的程度,现在绿色建筑仅仅是炒作概念的阶段。可能会有一些先锋类的建筑在某些条件下做了一些实践。但也只是一种实验性的实践,并没有达到产业化、规模化,最重要的是并不能形成效益。当一个经济体达到能够产生“绿色建筑”的程度的时候,肯定是“绿色建筑”能够带来经济效益。这里说几个方面:首先,国家政策的支持,如果达到了“绿色建筑”的标准,在税收、企业运营、及政策上都会有一定的倾斜,那么投资建设方自然会偏重于绿色建筑。这是政策上的引导。其次,除了政策上的引导之外,“绿色建筑”是否能在业界达成共识也很重要,即“绿色建筑”是否在后续使用过程中节约了整个企业的能源。比如,投资一栋绿色建筑模式的办公楼,虽然一次投入即人力、物力、财力上要比普通建筑大得多,但是在之后若干年的运营中,由于“绿色建筑”设计,电能、水、空调等等各个方面总体成本却比普通建筑低很多,如此就可以使得“绿色建筑”的推广成为一种良性循环。不过由于我们目前业界对“绿色建筑”本身没有达成一种共识——当然也不仅仅是设计界,也有开发企业——所以停留在现阶段的“绿色建筑”还仅仅是概念炒作,而且目前国家的整体经济发展水平也没有达到。欧洲国家则不同。一些欧洲国家从设计到开发的整体流程非常成熟。国外的工艺水平至少要领先我们30-50年,他们的经济发达程度也达到了可以发展“绿色建筑”的程度。所以我们不能盲目学习国外,我们还是要先解决自身的初期需求,即住与不住的区别,并不需要考虑是否节能;只有经济水平达到一定标准,再考虑建筑是否节能,是否绿色。当然,如果财力允许的情况下,能够做尝试和探讨是没有什么问题的,但是想要达成一个业界整体的发展方向,暂时还不太可能实现。

项目之中国航天二院接待酒店

畅言网:您设计过很多作品,其中您感觉最满意的是哪一个呢?

彭璘:应该说从来没有实现过。我认为最满意的作品应该是最自我的作品。最自我的作品被别人认同是非常困难的。当别人不能认同你作品的时候,就需要修改妥协,那么可能最终的成果就是一个妥协的结果。目前我也确实没有达到能够让某一方案不需要改动就会被认同的能力。

畅言网:您比较喜欢的建筑师是谁?为什么呢?

彭璘:我比较喜欢赫尔佐格,荷兰的建筑师,我喜欢他的风格。平时在做一个项目的时候,我经常会与我的搭档讨论建筑物的风格,我认为如果说某一个建筑物的风格一眼就被看透,那说明这个建筑的建筑语言还不够内涵,只是用了大众化的语言。而赫尔佐格的建筑是属于非常有思想的一类,并且在其中融入了哲学思想,比如对立,时间等各种方面,精神性非常强。想要了解他的建筑内涵就必须要看他的著作。当然我的生活阅历、哲学思想,等各个方面目前还达不到那种程度,所以我会欣赏他做的建筑,建筑如果仅仅停留在表面,那么就没有任何意义。

畅言网:中国为什么没有与国外一样享誉国际的建筑大师呢?

彭璘:我觉得最主要的还是我们国家的教育体制所决定的。许多建筑师像我一样都是建筑院校毕业,毕业后进入建筑研究院,在考试挑选中带有千篇一律的建筑风格。而国外则不同,国外是大量的以个体为单位的建筑事务所。成千上万个建筑事务所就会有成千上万种各异的风格,所以国外的教育体制以及培养模式更容易促成大师的诞生。我们国家能促成的只是研究人员。

|