|

“本土化是众多国外建筑师进入中国的软肋”,清华大学建筑设计学院院长胡绍学在之前的采访中表示,“建筑设计要依赖本土化,尤其需要背靠风土人情、传统习俗、居住心理、审美等文化底蕴,而境外建筑师在这一点上存在一定的弱点和盲区”。

历数每一个由国外建筑大师竖起的地标类建筑,几乎每一个作品从设计图纸的诞生到建筑的落成,期间总是骂声一片。

众多理由中最常被人们挂在嘴边的即是:“国外建筑师对于中国各地的本土文化并不了解。”

“贴近自然即顺应文化。”日本当代知名建筑设计师隈研吾用这一始终贯穿的理念,提供了这种困惑的解决之道。

自20世纪末期进入中国建筑实践领域,隈研吾好像从来都没有患过外籍建筑师“水土不服症候”。从最初的单体建筑设计到现在的街区和城市设计,从一线大城市到山村小县城,在中国,隈研吾把他的顺应自然的理念一用到底,屡试不爽。

这一次,他又将此理念根植到与自然似乎不大搭边的繁华闹市。

日本当代知名建筑设计师隈研吾(图片来源:百度)

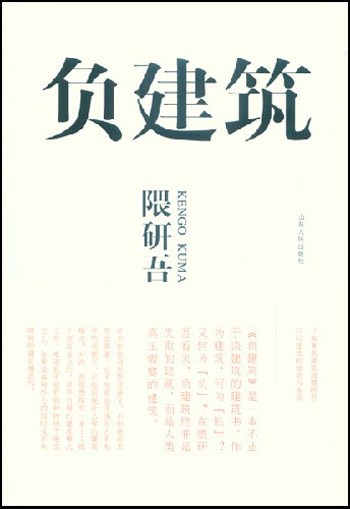

“负建筑”即顺自然

20世纪的建筑方法让建筑师们都有了这样的观点:观念化的东西必须以形体的方式放在那里,而这样做最大的弊端就在于,建筑往往突兀于城市周围环境,其与自然的关系被割裂。

“我一直以来对于看上去宏伟闪亮的建筑都持有怀疑的态度。这些建筑随着时间的流逝,往往都会变得陈旧、衰退,与其花精力去保持表面的美丽,不如更好地发挥建筑材料本身的特质,顺应自然环境的变化,让建筑物本身具有更好的耐磨性,即使在很长时间之后还是能够具有欣赏价值。”隈研吾在接受本报记者采访时表示。

同时,他对纯自然的材料也有一种莫名的好感。“我出生在日本大阪,家里的房子是土木结构。用土和石头堆成的墙壁,高高的木头房梁和柱子是我儿时记忆中最熟悉的部分。”

事实上,从他的代表作“水/玻璃”到之后的长崎美术馆、马头町广重美术馆、那须石头博物馆,以及最为中国人所熟悉的“长城脚下的公社·竹屋”,无不将他的此种理念表达得淋漓尽致,隈研吾对于自然有种天生的偏执。

作为日本当代建筑界的领军人物,他的建筑设计特色就在于善于利用环境本身的特征,根据环境的特征来变换建筑的形态,这被他命名为“负建筑”理念——即消除建筑的建筑性,让它最大程度地融合在环境当中。而正是这种“负建筑”理念,在如今动辄即是摩天高楼的现代化建设大潮中犹如一股清流,获得了众多人士的赞赏。

对于竹屋,该项目的策划人、SOHO中国执行总裁张欣曾语出赞赏:“隈研吾先生根据长城的走势,在斜坡上建起了竹屋,顺山而高,顺洼而低,把长城沿着山脊连绵起伏的特性融入其中,让竹屋成为长城的一部分,和长城的风景极其契合。”

从日本赶到北京参加隈研吾展览的长崎美术馆馆长也对隈研吾在长崎美术馆中运用的光、水元素大加赞赏。

也正因如此,中国美术馆设计也于早前把位于成都的西南分馆交给了隈研吾设计。120万平方米的成都“新津水城”的城市、景观设计和部分公建设计也于近期找到了他。除了北京和上海,成都成了其在中国停驻的又一据点。

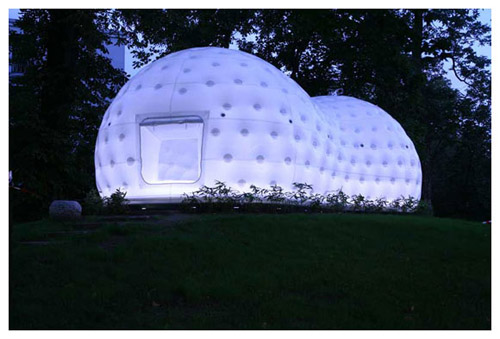

隈研吾依然以不变应万变,巧用“元素”之道(图片来源:百度)

顺环境即选要素

这一次,SOHO中国又把其重金打造的三里屯SOHO项目交给了他,而这个项目几乎占满整整一条街。加上“新津水城”,两个不同于他以前做过的项目,则让人们把目光又一次瞄向了它的“负建筑”理念。

“如何在城市中实现与环境的融合,这个在我看来与在自然界工作没有多大区别。环境不仅仅是物理的,也是文化的。自然的环境是树木、岩石、山体等自然物质,而城市的自然在于人和文化”,隈研吾这样解答人们关于远离“大自然”便可能远离自然的疑惑,“每次我接手一个项目,都要花上很长一段时间对环境进行考察和研究,然后我会从中找到一些基本元素,这样其他的问题,如平面、形态就会迎刃而解了。竹屋我找到的基本元素是竹子,三里屯SOHO我要用到的基本元素就是老三里屯中的‘胡同’结构”。

而在人们的观念中,作为一个新城的整体规划设计和单体的建筑设计完全不同,需要和城市的文化氛围融合。

然而,从未看过变脸和川剧的隈研吾依然以不变应万变,巧用“元素”之道将他的“负建筑”理念运用到“新津水城”的城市设计中。

“20世纪的都市规划,往往是把一个地方按功能分块,哪里是买东西的地方,哪里是住的地方,有时甚至把颜色都划分好。但对于未来来说,都市规划就应该是想象环境在哪、人在哪,用顺应一切自然的感觉去设计建筑和城市。”隈研吾介绍其对整个城市的构想。

建筑与环境就能相互融合,也就能达到他所倡导的“负建筑”理念(图片来源:百度)

据了解,新津县城距离成都市区大约30分钟的车程,自然风景优美,城内水源丰富,一条运河几百年来沿用至今。

“在这样的一个水环境当中,怎样重新构筑出一个人与水及地域之间的、新的相适应关系是我目前在考虑的一个课题。”隈研吾对记者表示。

“我每到一个地方总是会先观察这个地方的环境,无论是建筑环境、自然环境还是城市格局,我都会受到新的影响,然后思考适合它的设计方法。因此,你可以说我的设计是没有变化的,但实际上每一个作品又都是一个新变化,因为每一地方的环境都是不同的。所以,设计城市在我看来就是应该顺应当地的自然形态,而不是过分地去顺应城市人文。”

对于他而言,建筑来得最重要的不是它的形态或造型,而是构成这个建筑的基本元素。如果能够成功地运用最适合的基本元素,建筑与环境就能相互融合,也就能达到他所倡导的“负建筑”理念。

|