|

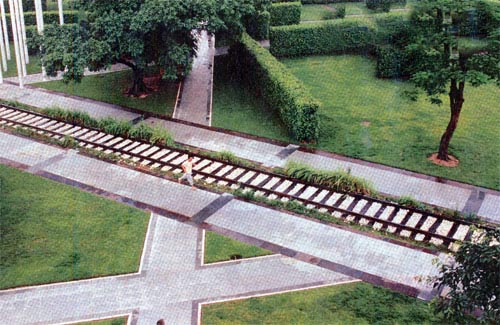

(图片来源:互联网)

作为中国首位哈佛大学设计学博士,俞孔坚对过去十年中国的城市景观建设痛心疾首,称其建设强度史无前例,同时其破坏为“五千年未有之破坏”。在他看来,其根源在于暴发户心态和权力意志至上。因此,他主张重新认识土地,重建“土地-人-神”的关系,发现乡土文化景观和本土自然系统的真实的美、生机勃勃的“野草之美”——“野草”让城市更美好。

(图片来源:互联网)

城市景观的破坏带来文化身份危机

您之前曾经提到,过去十年是中国城市景观破坏最严重的时期,称之为“五千年未有之破坏”——整个中国如一个沸腾的工地,到处可见挥霍浪费无度、缺乏人文意识和环境意识的大型公共建筑,大江南北可见一个比一个气派、但人气很低的广场。那么出现这种现象的原因是什么?

俞孔坚:城市中我们看到很多现代的建筑,包括央视大楼、大剧院,它们的形式是现代的,但没有现代建筑精神。如果没有现代精神,哪怕是最现代的形式,实际上都只能是封建士大夫意识、封建帝王意识以及帝国意识的体现。一百个国家大剧院或一千个央视大楼这样看似“现代西方”的建筑,一万条“世纪大道”、十万个巴洛克式的“市政广场”和百万个以展示政绩为目的和移植堆积大树而形成的“中央公园”,都只能使我们的城市和景观离平民越来越远,因为,它们是古典西方君主意识和暴发户意识以及古典中国封建士大夫意识的幽灵附体。

中国的城市建设规模之大、速度之疾,古今中外未尝有过。其中存在很多荒唐的行为,如正当中央政府号召节约能耗和材料,各大钢厂纷纷迁出城市以图还城市一片蓝天的时候,却看到一个个展示性的巨型建筑、为求奇特造型而耗费十倍甚至二十倍的用钢量;正当水资源告急,北京地下水逐年下降,国家花巨资将长江之水引到北方时,我们却看到圆明园试图恢复当年浩荡之水面;正当国土生态环境告急,水土流失日益严重的当下,城市建设者们却忙于到泰山顶上搬运石头,从农民的风水林中挖来乔木,来造大型园林。

这些荒唐的行为,让中国的土地生态和乡土遗产面临五千年未有之破坏。这种发展方式不但在资源和环境上不可持续,还引发了文化身份危机。

如何解释城市景观与文化身份危机?

俞孔坚:在城市设计中,文化身份丧失的危机表现得尤其明显。你想想看, 当一位法国设计师为了实现他自己的梦想, 将他的杰作—— 中国国家大剧院——移植到中国首都腹地的时候,当巨大、危险的中国央视大楼的修建只是为了制造“震撼人心”的力量时,我们必须扪心自问,我们试图呈现给世界的是什么?

从建筑遗产来看,翻开2004年为止的世界遗产目录,被认为代表中国的世界遗产有29项,除了其中的四项为自然遗产之外,绝大多数项目是封建帝王、士大夫们的宫苑和死后的坟墓及其为维护其统治的宗教庙宇建筑和军事设施。我们当然要珍惜历史遗产,保护和善待它们是文明的标志。但现代中国人,难道还要继续这种认同吗?我们当代的文化认同是什么呢?用什么来作现代中国人的身份证?

在中国过往封建帝王的华丽与现代西方的纷繁之间,我们不知所措,中华民族的文化身份是什么,这是当代中国也是世界景观设计师应该思考的重要问题。

|