|

(图片来源:互联网)

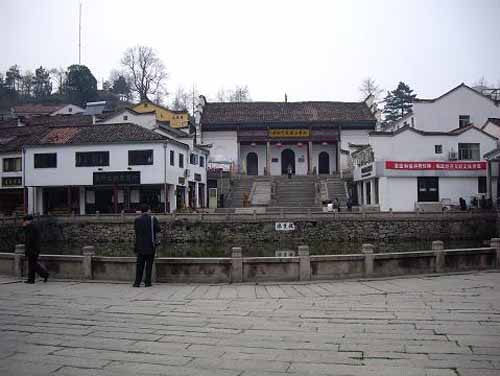

化城寺位于九华山九华街寺庙丛中。晋隆安5年(401年)天竺僧杯渡于此筑室为庵,始创九华佛寺。唐开元年间赐额“化城寺”。唐至德初年(762年),乡绅诸葛节买地造梵林,请卓锡九华宴坐东崖的新罗国僧人金乔觉入居。唐建中初年(780年)池州郡守奏请朝廷移旧额“化城”于梵林。金乔觉99岁圆寂被僧众视为地藏王菩萨化身,即辟为地藏王菩萨道场。南宋末住持僧广厚、元至治初住持僧真观、明洪武24年(1391年)住持僧宗琳、法鉴逐步将其扩建为丛林。明宣德10年(1435年)住持僧福庆重修并建东序寮房,明正统年间住持僧道泰继都冈、法演、法广扩建佛阁、方丈廊庑、地藏塔、石阶组成西序寮房。明隆庆6年(1572年)徽州商人黄隆鼎重修。清康熙25年(1686年)池州知府喻成龙再修并增建聚华楼。化城寺始具金山总丛林规模。后来也曾加以修缮。现存化城寺由四进殿字组成,即灵宫殿、天王殿、大雄宝殿和藏经楼,寺前有广场,阶下有放生池,背倚虎形山,依山布局,逐层深入升高。两旁建筑排列整齐,空间比例协调,既对称,又富有变化。总面积达5000平方米,硬山顶、马头墙、砖木结构,上盖琉璃瓦。山门与后进藏经楼以凸字形与山形相联,山门与二殿屋檐相连。二殿五间,画栋雕梁,有狮、象、海藻、牡丹。三殿即大雄宝殿,五通间隔扇。全是菱花格,下浮雕博古、八宝等物,中刻有海榴、仙桃、梅花、兰草等花卉、鲜果。藻井上是“九龙盘珠”,九龙缠绕交错,生动多姿、明珠四射。后殿即二层藏经楼,明代万历14年、27年神宗钦赐九华山的《藏经》、明代无瑕和尚亲笔摘抄的《妙法莲华经》(即血经)、明代神宗颁赐的《圣旨》、康熙、乾隆御书“九华圣境”、“芬陀普教”以及大量名人字画、古器物等现均藏于此。

(图片来源:互联网)

民国年间,曾在化城寺创办“江南九华山佛学院”,并为九华山佛教协会驻地。文革时寺庙遭到破坏,1981年又辟为“九华山历史文物馆”。同年9月,安徽省人民政府公布为省级重点献文物保护单位,1983年国务院确定为汉族地区佛教拙全国重点保护寺院。

(图片来源:互联网)

化城寺为四进院落式建筑,第一进为灵官殿,进深16.5米,面阔五间,有两个小井,两侧为厢房。其台基比平面高出3.7米。第二进为天王殿,宽20米,进深20.5米,敞厅堂,有落水天井,东、西两侧有伴廊。殿厅上方的藻井,四周镶画板一圈,呈满天星斗状,结构严谨,造型精美。其台基比第一进高出1.5米。第三进为大雄宝殿,进深20.5米。殿宇门楣以上为水纹格棂。殿梁上,原悬有明朝末代皇帝崇祯和清康熙、乾隆皇帝题赐匾额,在十年动乱中被烧为灰烬。殿门正面佛像台基乃汉白玉砌成。大雄宝殿正止方有大、小三个藻井,建于光绪十五年(1889年)。大藻井的八角部共雕饰八条飞龙,加藻井顶端一条矫龙和珠球,组成“九龙戏球”。九条缠绕交错的游龙,首尾相顾,龙头伸向正中的一颗明蛛。游龙生动多姿,明珠光焰四射。殿内有一副“愿将佛手双垂下,摸得人心一样平”的楹联。佛像的造型,虽形状各异,从未有两手下垂的造型,楹联对仗工整,通俗易懂,祈求佛的法力使人心公平。最后一进为三层藏经楼,高20米,进深14米,其台基比大殿高2.7米,为明朝建筑。

|