|

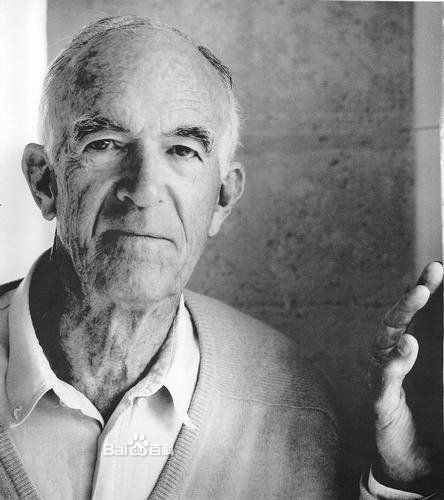

建筑师约翰伍重

丹麦雕塑家Aksel Utzon-Frank曾将 1919年版《营造法式》捐赠给丹麦皇家美术学院建筑学院——而他的侄子正是建筑师伍重。当丹麦遭纳粹占领后,伍重与两位同校好友,后任丹麦皇家建筑学院院长的费博(Tobias Faber)和丹麦奥胡斯大学东亚研究中心创办人顾迩素(Else Glahn)一起,在斯德哥尔摩度过了一段难忘的时光。他们一道研究《营造法式》,并阅读了大量中国文化书籍。这对他今后的建筑师之路产生了不可磨灭的影响。

1948年,伍重步行穿越北非部落和山脉,开始了游牧人般的为期一年的旅行。这段时间对他的影响,可以从他的摩洛哥台阶式集合住宅方案中看到。Frampton认为,这里面能够看到希腊与北非文化融合的影响。

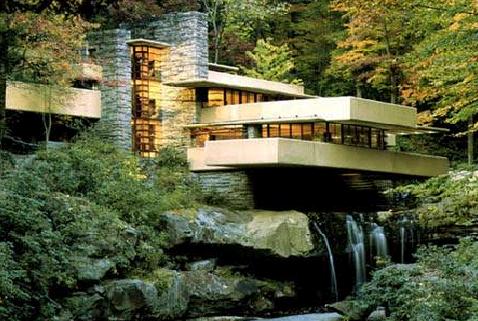

1949年,伍重来到美国,访问了赖特和密斯等人的建筑。在塔里埃森,他看到了有机建筑理念的核心;在伊利诺伊理工学院,他则看到了密斯在门、窗、隔墙等次级元素中贯彻核心设计思想的控制力。在哥本哈根兰格里尼塔楼餐厅方案中,伍重借鉴了莱特在圣马克塔楼中使用的核心柱模式,而这个形式实际上来源于赖特对奈良法隆寺五重塔为抗震而设计的柔性结构的一种“创造性误读”。

赖特的流水别墅

离开美国之后,伍重又去到了南美洲。面对玛雅人的金字塔,伍重在大量速写中表达了对于“基座”和“屋顶”概念的关注。高台之上的金字塔几乎触及云端,云层如同屋顶般围合空间。基底、屋顶的概念与Semper的建筑四要素吻合,由此也可以看出Semper的理论更具有跨文化性,相比之下,Laugier的primitive Hut更局限于西方观念中的建筑原型。

在伊朗,伍重从包括伊斯法罕清真寺在内的传统建筑式样中,吸收了中东传统穹顶组合的屋顶样式,这在德黑兰国家银行、苏黎世歌剧院及科威特议会大厦等方案的屋顶折板中都能看出;这类屋顶形式还在包括悉尼自宅等住宅方案中得以应用。

对于伍重最重要的作品悉尼歌剧院

1958年,借助悉尼项目的奖金,伍重来到了中国,游历了北京、山西、西安、重庆等地。在大同云冈石窟,伍重得到了埋地式建筑的启示,这在之后的西尔克堡美术馆设计中可以看到。而著名的巴格斯韦德教堂项目,建筑在整体布局上所采用的中轴对称,并沿纵向布置多重院落空问的布置方式与中国寺庙建筑十分相似;建筑在纵向剖面上采用了如重檐一般的多重壳拱,同时又在平面布局上采用了横向平面的布置方式,这与中国传统建筑横向的厅堂平面相一致。

对于伍重最重要的作品悉尼歌剧院,其设计在传统、象征等话题之外,达到了真正建造的水准;与此相对,“鸟巢”等一些当代建筑还停留在单纯形式象征的阶段。为了实现屋顶球面结构,施工运用了大量预制肋骨和屋顶面板并现场吊装的方法,这与伍重收藏的诸如《中原佛寺图考》等书中的中国传统建筑建造原理异曲同工,通过对轻型结构单元的不断叠加而构筑空间,也正是他所提出的Additive Architecture(加法建筑)。

最后,王老师引用了《建构文化研究》中文版前言作为这一部分的结束语:“对于想从中国传统中探索新路的当代中国建筑师而言,伍重或许是一个具有引领意义的范例,因为他整个职业生涯都在追求一种混合文化,一种既从非欧建筑文化又从西方建筑技艺中吸取灵感的文化。正是这份执着和热情促使他在悉尼办公室里庄重地陈列着一本珍贵的《营造法式》,这是他在亚洲旅行时幸运得到的一部中国12世纪的建筑法典复本。”

|