|

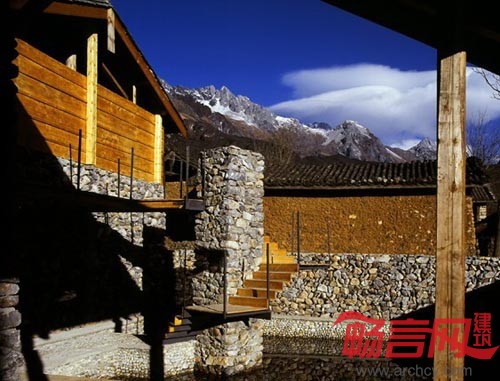

云南丽江玉湖完小

教书是充电的过程 希望学生能够独立思考

采访之前和之后,李老师的学生都来找他讨论问题,他的时间被准确地分配。身为建筑师和教师,双重身份都是他所热爱的。“做建筑是为了更好地教书,教书的过程也能更好地让自己的建筑从研究角度得到验证,不是耗能的事情,反而是为自己充电的过程。”很多设计院的建筑师被图纸压得分身无术,那是耗能的劳动,但是教学是和思考紧密相连的,建筑设计实践整合在教学研究中,起到的是教学相长的作用。

谈起中国的建筑教育,李晓东也有自己独特见解。他认为中国的建筑教育问题即中国教育的问题,建筑专业的大学生在几年的时间里学习的都是基本功,学习怎么盖房子,在成为真正建筑师的道路上所起的作用微乎其微。成为真正的建筑师,后面的积累至关重要,这是形成自身建筑观的时间段,大学期间根部不能实现。相比来讲,李晓东认为国外的建筑教育更注重概念和设计,前两年是综合评判适合选择什么专业,而在中国选择建筑专业则没有任何征兆,我们没有途径去选择最合适学建筑的人,这是教育机制的问题,也是需要改变的地方。

建筑师有自己的理念,教师亦是如此,大家都会形成自己独有的教学模式。当记者问道这个问题,李晓东的观点是让学生在设计中去成长,他的研究生都是和他一起做设计的,每个项目都参与其中,在实践中体会,施工现场去监工是常有的事情。每个老师都希望自己的学生学业有成,谈到希望自己的学生成为什么样的人,李晓东说“我希望他们能够成为独立思考的建筑师,建筑师成才的巧合很多,一是具备天赋,即对形式、色彩、材料的强烈敏感;二是要视野开阔,不能拘泥于陈规。第三是理论基础,看待事物要自己的视角,对建筑有自身的理解。这样的建筑师才能让作品传达某种东西,这是建筑最打动人心的地方,绝不是形式的美与丑。”在他的话语中多次出现“灵魂”这个词,有灵魂的建筑是人们能够产生共鸣的,没有灵魂的建筑则如同鸡肋。

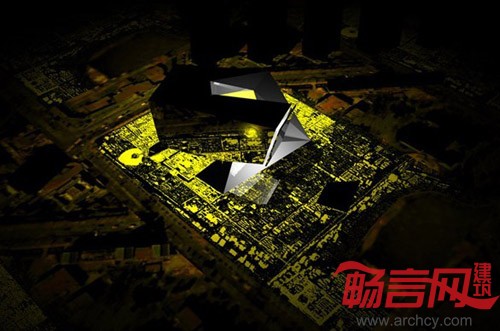

北京凤凰卫视媒体中心

设计让传统延伸 拒绝商业化“毒素”

建筑界的现代和传统一直争议的焦点,最近中国建筑师王澍的获奖更让这个话题备受关注。李晓东的建筑观和他的中医理论从深层次来说是对传统的延伸,他认为中国的传统文化本身有精华和糟粕,辨别精华和糟粕需要视野,大部分建筑师觉得当代性和传统没有关系,他们沉浸于对西方的模仿和抄袭中。 还有一部分建筑师醉心于对传统形式化的解读。“中国自改革开放后东西方形成的反差巨大,我到国外才觉得反差很大,这不是简单的对与错的问题,我们不应该只是做选择题,我们建筑设计发展的瓶颈在于我们没有从当下的问题出,没有从论证,对话的角度发挖掘出好玩的东西,受到知识和视角的限制。中国看重整体、环境、关系;而西方则推崇个体,所以建筑都是标新立异的自我宣泄,把建筑当成雕塑来做。”他很遗憾地看到我们先现在很多建筑师在抄袭西方的东西,而忽略自己的文化,他们的价值观是从西方移植过来。在他的作品中,深刻地反映着传统的意味,我们能从中读出传统的观念而非传统的形式,他创造了当代建筑体制外的另一种可能,给建筑界带来不同的声音。他希望把传统的东西回收利用,用现代的方式表现出来,和当代生活方式、生产方式更加接近。

李晓东是直爽的白羊座,访谈中能强烈感受到他倔强和坚持。建筑师的生涯里,他一直对商业建筑拥有超强的免疫力,他断然地表示不做商业建筑,认为那是浪费时间,甚至说“这是一种毒素”。“很多人找我做商业建筑,商业建筑是毒素,建筑师排毒很困难,这和吃饭同理。用心去做的建筑,会受到各方的羁绊,限制建筑师的发挥。”现在的设计院体制在他的眼中是限制人思考的机制,但是大院的存在是必然,这是因为中国大规模建造势头不能避免,如果没有这方面的建筑师也是不能的。“但是中国建筑界需要少部分人去潜心创作,真正去进行建筑创作,探讨建筑的前沿趋势,思考建筑的本质,我希望我是这类建筑师。”李晓东的作品少而精,但是每个都影响广泛。

|