|

|

|

||

|

||

|

|

|

李晓东:坚守理想 构筑心灵建筑

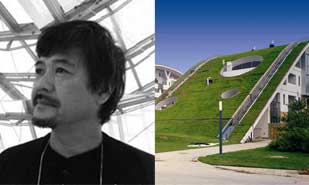

李晓东:坚守理想 构筑心灵建筑我们不应该只是做选择题,我们建筑设计发展的瓶颈在于我们没有从当下的问题出,没有从论证,对话的角度发挖掘出好玩的东西,受到知识和视角的限制。中国看重整体环境、关系;而西方则推崇个体,所以建筑都是标新立异的自我宣泄,把建筑当成雕塑来做。

李麟学:回归本原的研究与建造

李麟学:回归本原的研究与建造所谓学院派建筑师,实际上是你具备了在这样两端选择的相对自由度,而两端的相互激发与矛盾带来的职业张力感是作为教师与建筑师最有魅力的所在。基于研究的设计实践与基于建造的理论建构,是本人对自己身份的基本定位;批判性介入,是一个基本的策略。

白林:做培养建筑师的教师

白林:做培养建筑师的教师

从个人兴趣来说,比起做建筑师我更喜欢做教师,做培养建筑师的教师。建筑师是非常具有挑战性的职业。但是我觉着教师是比建筑师更具有挑战性。建筑师主要是和"物"打交道,而教师是和"人"打交道,物是死的,人是活的;物做成什么样就什么样,而人是多变的。

石增礼:新学院派的崛起

|

|

毕竟,新学院派运动为国内建筑界带来了久违的生机和观念的变革,而且,更为重要的是,它为中国建筑师自身体系的调整提供了一个契机。也许,变化已经开始。 刘家琨在评论苏州文正学院图书馆的短文中写道:"大家都才刚刚起步,这不是一个完美的建筑",仿佛是整个中国建筑界的共同独白。 |

温玉清:从学院派到包豪斯

|

|

包豪斯教育体系从欧洲到美国的过程实际上完成了一次现代设计思想的传播,它对欧洲传统设计观念,特别是"学院派"的批判和扬弃,成为现代主义建筑思潮得以广泛传播的基础。 包豪斯注重对建筑结构及其材料的忠实把握,对工艺技巧的强调都成为后来现代建筑实践和教育观念变革的基本原则。 |

沈大进:由王澍获奖而想到的

|

|

我们当然希望有更多的王澍,但是我们自己呢,我们是否愿意付出足够的金钱、热忱和勇气,牺牲一些暂时的利益和需求来支持他们呢?在今天这个唯利是图、快餐盛行的时代,我对此并不乐观。 因此,现在的王澍热也只不过是媒体吸引眼球的一种时髦,可能很快就会被大众淡忘。 |

从"两不毕业生"看中国建筑教育

|

|

如果能向教育者进一言的话,我认为最重要的变革是开放,打破学院封闭的学术壁垒。开放就是要与世界同步,要与中国的建筑实践互动。 通过外聘实践建筑师和外籍建筑教师担当临时或客座教职来强化信息的流动以及促成不同思想的碰撞。其次笔者以为应该将教育的重心从知识的传授转移到素质培养上来。 |

中国建筑教育与实践:让人纠结让人忧郁

|

|

教育要提高社会认知。阮庆岳认为甲方是掌握权力的,要考虑到自己的利益。但普遍的社会认知提升时,他(甲方)的认知也会得到提高,所以真正要提高的是普遍的社会认知。 普遍的建筑文化教育是很重要的。做建筑不一定要做大建筑,年轻设计师不应该眼高手低,要相信,做小房子的项目也可以取得大成功。 |

|

||||