|

张永和去MIT任建筑系主任,并不是一个名校的简单决定,这标志了国际建筑界对于中国建筑师的认可;这件事不仅给国内数百个独立设计师事务所注入了一支强心剂,也让国际建筑界肯定了一种教育模式;由于张永和的存在,给国内建筑界构成了一种值得反思的参照关系。

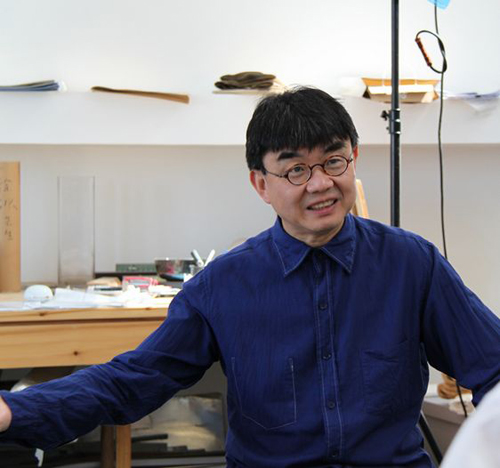

麻省理工学院建筑学系主任、非常建筑主持建筑师 张永和

选择张永和的理由

2005年8月底,张永和就要赴美国就任麻省理工学院(MIT)建筑系主任,这是华裔人士第一次执掌美国建筑研究重镇的牛耳。张永和坦言“去MIT是一个挑战,现在还只是开始。”

据说,张永和此番任命是经过了多位国际建筑界权威人士的一致推荐。清华大学建筑学院教授周榕说:“这是前所未有的中国建筑界的一件大事,国际学术界给了张永和一个相当高的认可。现在中国建筑界表面看非常热闹,可是中国建筑界本土建筑师的国际地位,一直都没有得到承认,有的只是一些知名度。同样是华裔建筑师,像贝聿铭,是在国外的建筑实践里面得到承认,而张永和是完全建立在国内建筑实践的基础上。贝聿铭的的名声是从美国开始,而张永和是从国内实践而被认可的中国建筑师,他是第一人。”

张永和是一个理想主义者,他能够适当地从一些事情的细节和既有制度中超脱出来。张永和看起来不是那种机智型的人,语速比较慢,表面印象温和、随意,但是一旦开始说话,你就会发现他用词极为尖锐,有人评价:“是个刻薄而有才华的设计师。”去年他用“摆地摊卖破烂”评价双年展,这话比较出乎我的意料,以为那些词汇不会在这个学院派气息浓厚的人字典中出现。

张永和就是这样一个有个性的建筑师。麻省理工学院建筑和规划学院院长安得勒·桑托斯(AdeleSantos)称赞张永和是“富有实践经验和探索精神的新一代建筑师,对于建筑学充满热情,能带领建筑系开创新天地"。

建筑评论家王明贤认为:“张永和将是一个非常有影响力的建筑师和建筑教育家,将在国际建筑界扮演重要角色。MIT建筑系聘用张永和,是希望给他们带去新鲜的、改革的,与国际潮流接轨的力量。MIT有一个非常著名的媒体实验室,是跟建筑系并列的单位。10年前张永和决定回到北京时困难重重,这次去美国也一样面临新的挑战。他下面任期的这五年,可能是他一生最黄金的时期,去麻省理工当建筑系主任当然是一份非常有意义的工作,也希望他经常回国来。”

别人眼中的张永和(回国与出国)

1993年,张永和回国,"非常建筑"工作室成立。在最初的5年里,做成的项目很少,但一直坚持着。当时,很多年轻建筑师向张永和夫妇说:“你们再坚持一下,如果成了,我们大家都回来。”几年以后,的确也变成了现实。艺术家艾未未表示:“在这么一个非常糟糕的,始终很糟糕而且还会糟糕很久的状况下,我觉得张永和还有他们周边的所有做出过努力的人,都是非常了不起的。”

其实张永和并不是每天都信心满满,也有过无法坚持的时刻,他也时常感叹在国内做建筑有多难,容易陷进生产消费的市场机制里去,一定也怀疑过每天工作的意义,但是终于坚持了下来。他以足够的耐心和勇气不惜在那些一般建筑师所不屑的、甚至可以称之为微型体量的建筑作品上下大工夫,不管这些作品有多少可以"名彪史册"或在商业上根本无利可言。

自从张永和回国后,一批海归建筑师陆续回国开了自己的独立建筑师事务所,很多后来在国内成名的建筑师现在回顾,第一次认识张永和都是因为他的设计作品,展览或论文。WSP建筑师事务所的吴钢说:“第一次见到张永和是他的一个设计作品,印象非常深刻。我是1999年回国的,那时候,我开始看到了有人开始在中国进行建筑实践,用不同于我所认为的中国建筑设计的方法开始了他们的建筑实践。”建筑师马清运说:“我在美国上学的时候偶尔翻论文,翻到了一本非常薄的有点脏兮兮的论文,就是张永和的,里面有一些插图和草图,真正的是在研究有中国特色的建筑。实际上当时我们很多人都想回到中国来实践,张永和对于我们年轻建筑师的个体和整体来说意义都非常重大。”

建筑师王澍表示:“张永和工作室一向的特点,它特别善于把一个建筑方案,表达的不一定清楚,但是字数很少,字面看上去是一两句口号或者说是一两个概念,这是他工作的一个方式,用几个字说清楚你这个房子是怎么回事。这点我一向挺佩服张永和的,很聪明。我经常脑子处在一个混沌的状态里头,想不清楚的事,他就弄一两个词,往那一撂,被反复传播后,就留在人的脑子里,会产生这样一种特别典型的特征。”

如此看来,不管是张永和12年前的回国,还是今天的出国,都具有很强的象征意义,周榕教授认为,“他在国内12年的实践过程,受到国际建筑界的肯定,也给予了中国整个建筑界鼓舞和信心,具有很强的榜样作用。他的意义是双向的,对于出去多年,有海外经历的年轻建筑师,还会有相当大的示范作用,他们有可能会回到中国来;而国内的建筑师,尤其是年轻建筑师,原来横向比较都很小,现在可以自觉得把自己纳入到大的参照系里面,自觉性会比较高了。”

批判的姿态

非常建筑的作品总是体现某种实验性,比如长城脚下的公社里面的二分宅的夯土墙。这块地原来最早是要做一个国家森林公园的。因为今天中国经济的特点,给开发商来开发。“我怎么参与呢?是批判地参与;如果我不参与的话,那就完全是另外一个立场,那就是我不参与自由市场经济。这个地方,我认为它最好是森林公园,所以我拒绝盖房,但是我不盖房子,其实我认为是不生效的,别的人还是照样投资盖房,这块地并不因为我们一家不参与,它就能变成森林公园。”这和当代的状况有很大的关系。当代确实充斥着一些很矛盾的东西,但我们在这样一个背景下如何去做。以一种乐观积极的态度去面对它,还是以抵制、批判的态度参与它,也许库哈斯们也有很多无奈。

张永和说:“我们工作的态度可能跟比较传统的建筑师采取的创作态度有点不一样。因为通常意义的创作中强调有一种个性,是需要表现出来的。而非常建筑作为一个集体,大家一起研究,在研究的基础上我们有所获得。这是发现而不是表现,不是说谁有先见之明需要表现出来,而是我们的建筑师团队通过分析和研究,在诸多设计条件和因素里面有所发现。10年来,每个项目对我们来说都是研究项目。在每个项目里面我们都希望有所发现,而不是创作和表现。”

非常建筑它非常在什么地方,他不是一个形式的非常或本身一种趣味的引导。它的重点就在于非常建筑批判地参与现实的态度和一整套分析-研究-发现的工作方式。

张永和说:“你如果发现一件事情跟你的立场非常矛盾的时候,你作为建筑师可以做或不做。我上研究生的伯克利大学大概有一个半个世纪的争论,建筑师到底是应该关心设计还是应该关心社会,打得头破血流。最近伯克利建筑系百年系庆又是这么一场争论。我就是不理解,我觉得建筑师是通过设计去服务社会,而不是说社会和设计是对立的。但是你在设计服务社会的时候你已经有了一些知识或者是一些观点。”

一直以来国内体制内设计院和大学设计院牢牢把握着设计市场,张永和是作为前卫建筑师面貌出现的,他的成功迈入国内乃至于国际建筑师舞台标志着中国“独立”建筑师开始逐渐进入设计市场。这也将对现行的体制内设计院改制过程加速,也给国内数百个独立建筑师事务所注入了一剂强心剂,这是值得中国建筑界反思的事情。

建筑评论家史建说:“由20世纪80年代末期断续发展而来的青年建筑师的实验性建筑。由于他们在实践上保持着一种游离于主流之外的研究探索姿态,成为90年代虽然微弱但顽强的支流。”而到了今天,这支支流已经有开始走向主流的姿态。

周榕教授说:“张永和还具有更新换代的意义。之前中国建筑界主要掌握发言权的,都是七八十岁的老人,他们牢牢占据着学术地位,而年轻建筑师整体一代也在崛起的过程中,现在应该说是彻底占据了主流,张永和就是一个标志。这里有一个合法性问题,年轻一代取代的交替性,张永和标志着这种完成。”

对北大建筑研究中心来说,更是一件振奋人心的事情,北大建筑研究中心是没有被国内建筑教育界认可的异类,但是这些年来北大建筑不懈的教育改革实践也起到了一个批判和反思的作用。“由于它的存在,构成了一种参照关系。国内最常规的建筑教育,几乎都差不多,而张永和提供了另外一种模式。国际建筑界对他的肯定,不仅仅是对他建筑实践的肯定,也给予他对建筑教育思想的肯定,也就是对他教育模式的肯定。”在清华大学任教的周榕如此表示,也一定是在反思?

多少年以来,没有一个中国的教授能去国外建筑名校做到终身教授的位置,更不用说是系主任了。张永和2002年曾担任美国哈佛大学设计研究院丹下健三教席教授(哈佛大学设计研究院最高荣誉的学术教席);现在就任美国麻省理工学院(MIT)建筑系主任,这一切显然都不是偶然的。他本人觉得自己很幸运,也希望不负众望,把在北京大学进行的一些教学探索在美国进一步发展,并着力推进MIT以及美国建筑学术界和中国建筑界的广泛交流与合作。

资讯一:

张永和:非常建筑工作室主持建筑师;美国注册建筑师;美国伯克利加利福尼亚大学建筑系建筑硕士;北京大学建筑学研究中心负责人、教授;2002年美国哈佛大学设计研究院丹下健三教授教席;2005年9月将就任美国麻省理工学院(MIT)建筑系主任。

资讯二:

麻省理工学院建筑学系成立于1865年,是美国最古老的、也是最顶尖的建筑科系之一。

麻省理工学院(MassachusettsInstituteofTechnology,简称MIT)是美国一所综合性私立大学。创建于1861年,坐落在麻萨诸塞州的剑桥镇,与哈佛大学相距不远。麻省理工学院的自然及工程科学在世界上享有盛誉,其管理学、经济学、哲学、政治学、语言学也同样优秀。其林肯实验室、计算机科学及人工智能实验室、媒体实验室和斯隆管理学院十分著名。有59位诺贝尔奖得主曾在麻省理工学院学习或工作。

|