|

与此同时活跃的非理性的、重视个人创造性和装饰性的“阿姆斯特丹学派”(the Amsterdam School 1912-1924年)也受到新艺术运动的影响,强调手工技艺,后来也受贝尔拉格的影响,并将其转化发展成形式上的丰富和细部的精美,而且对细部的重视要超过平面的功能性和结构系统的有效性。例如克莱克(Michel de Klerk)在阿姆斯特丹设计的“船屋”住宅综合体(Het Scheep Housing Complex 1917—1921年 图2),“Het Scheep”在荷兰语中是“船屋”的意思,原因是这个建筑外形像船,船一直是荷兰这个临海国家的建筑造型象征之一。这是一个社区综合体,包括有提供给一般收入阶层居住的住宅单位、购物中心、邮政局等,体现了当时荷兰非常流行的社会民主主义思潮。克莱克一直致力于创造性地表达砖的可塑性,这在该建筑物的一处入口处理中便可见端倪:建筑物的底层使用了竖砌的深棕色砖,上部则是横砌的红砖,在这二者之间是一根很宽的米黄色混凝土腰带作为过渡;入口的上部是一弧形鼓出的砖体,窗由旁边的方形变成了平行四边形,中间是一截半圆形壁柱;入口处的两片斜墙,由横向砖砌成,它们既是作为底层竖砌砖墙的收头,又与上层的砖墙取得呼应;同时,入口以梭形为母题,这表现在出头的水平向横梁的截面、大门上的梭形亮子窗以及腰带的变化上。这些对当时而言具有现代感并具有相当装饰性的处理,使得该入口显得极为显目,代表了“新艺术”运动之后的一个建筑装饰化发展趋势。

图3 里特维尔德设计的红/蓝椅子

正是由于“阿姆斯特丹学派”所具有的非理性倾向,受到了风格派(De Stijl 1917-1931年)严厉的批判。借助于贝尔拉格提出的风格概念,风格派强调纯粹的结构美学,希望以此来统一各种艺术并且超越艺术与生活,“‘艺术’这个字对我们不再意味任何东西。在它的位置上,我们要求根据一整套原则得来的创造法则,建立起我们的环境。这些与经济、数学工程、卫生等有关的法则,导致了一种新的造型整体。”这套原则就是对现有要素进行解体,而后根据一定的结构关系通过Stijl(在荷兰语中有“柱子”、“支撑”的意思)进行重新联系整合,于是解体后的建筑就获得了空间、环境、线条和体量、色彩和结构的全新比例感受。里特维尔德设计的红/蓝椅子(Red/blue chair 1917-1918年 图3)、施罗德住宅(House of Interior Designer Truus Schröder-Schräder 1924年 图4)则是风格派的代表作,“高度、宽度、深度和时间(也即一个设想性的四维整体)就在开放空间中接近一种全新的塑性表现。这样,建筑具有一种或多或少的漂浮感,反抗了自然界的重力作用。”在20世纪20年代末期,风格派建筑师基本上都转向了“新客观主义”(Neue Sachlichkeit 1923-1933年)。“新客观主义”是带有社会主义色彩的新现实主义,“‘客观性’意味对产品设计所持的一种客观的、功能主义的而且是十分实在的态度,着眼于改革工业社会本身。”因此,斯塔姆(Mart Stam)等人组成的ABC集团不遗余力地宣传标准化、功能主义、经济性、反纪念性,“现代的世界观……把生活看作是个人对一种单一力量的寻求,这就意味着凡是专门的和个人的,都必须让位于全体成员适用的事物”,这句话清楚地表明了标准化的哲学基础,这种观点与1928年的CIAM宣言如出一辙。

图4-1 施罗德住宅

同一时期的代尔夫特学派,代表人是莫里列(G. M. Granprè Molière),他表面上延续了“阿姆斯特丹学派”的基本观点,提倡手工艺,拒绝现代材料和构成方法,拒绝功能主义,倾向于折衷主义,以中世纪模式为榜样,推行文化主义的西特式(Sitteque)模式,但其影响至多是在荷兰国内,战后很快就消失了。

图4-2 施罗德住宅

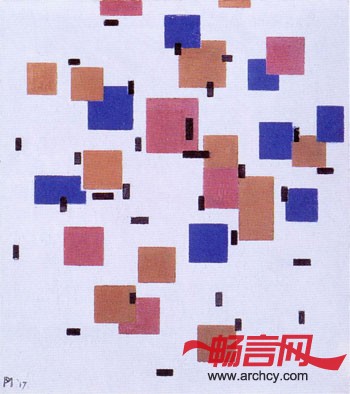

虽然代表浪漫主义的“阿姆斯特丹学派”和代表理性主义的风格派之间的争论不休,但二者并不是完全不可协调的,这要归功于奥德和杜多克的努力。奥德是鹿特丹学派的代表人物,但后来转向了贝尔拉格。他设计的胡克住宅(Housing complex in Hook 1924-1927年 图5)已经不再炫耀风格派的解体方式,白色抹灰墙面构成了背景,重点处理的接合点和薄弱点(这还是贝尔拉格精美细部的延续),以及立面上不同构件的不同色彩组合,让人想起了蒙特里安(Piet Mondrian)的绘画(Composition in Blue 1917年 图6)。杜多克最初追随着贝尔拉格和“阿姆斯特丹学派”,后来受风格派的影响较大,他在经验上的连续性以及对新造型主义(neo-plasticism)手法的结合,成功地将历史引入了现代运动之中,例如希尔弗瑟姆市政厅(Town Hall in Hilversum 1924-1931年 图7)。他的早期作品大多强调红砖墙、大挑檐和大面积开窗的组合,后期建筑词汇趋向简单朴素的黄色墙面以及最终形成的白色墙面、大面积玻璃组合,但他依然保证了“阿姆斯特丹学派”的理想得到延续,这体现在对个性和想象力的追求上以及对纯粹理性主义的不满上。

图5 胡克住宅

如果说战前的精神领袖是贝尔拉格,那么战后由范·艾克和贝克马(Jap Baakema)为首的“Team 10”则进入了历史舞台,结构主义开始占据主导地位。范·艾克受到列维-施特劳斯(Levi Strauss)结构主义思想的影响,关注建筑形式的永恒性与人的永恒性之间的关系,强调过去、现在与未来之间的连续性,而这连续性在于人的永恒性。他希望通过建筑和城市设计的融合来塑造“社会的反形式”,以反映人和社会普遍性需求的住宅模式。他关注荷兰乡土文化、场所感,反对技术至上,试图以战前的乌托邦精神结合现代性,来产生多样性。在阿姆斯特丹儿童之家(Orphanage in Amsterdam 1957-1962年 图8)中,带有私密庭院的组团式布局,产生了一种重复的、多变的模式,达到他所谓“迷宫般的清晰”,这让人联想到蒙特里安的早期绘画或是北非城市迷宫般的布局。这些单元相互渗透,但保证了结构的清晰。这样,通过重复性和层次性就形成了城市与建筑、室外与室内的双生性和丰富性。

图6 蒙特里安(Piet Mondrian)的绘画

|