|

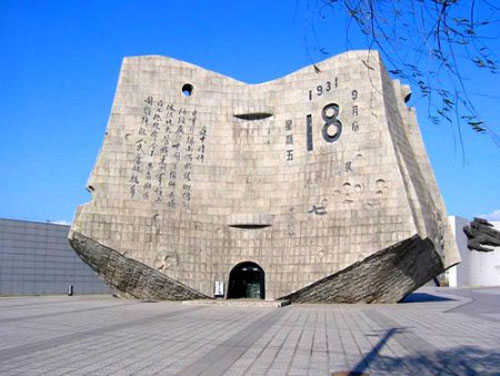

第一次看到蜡像,是在九·一八纪念馆,记得很清晰的是张学良和蒋介石的蜡像。已经四年过去了,现在我倒是不会为了看建筑而去参观类似的纪念馆。不过,居然这么长时间没能想起的九·一八纪念馆还是从有关城市建筑念象的想法才回忆起。

那两个蜡像在纯净的光线里棱角分明,如果不是诸如书籍和纪念馆之类文化收藏和传播的工具,我们脑海里恐怕不会有这些历史人物的印象。你也许会想起来,因为你看过这种题材的电视剧。是的,人们有时固然会想起历史转折点的人物和事件,比如当看到这方面的影视和书籍的时候。但是仔细想想,这些竟然都真实地发生过!那么,这些东西是作为整体的记忆更好,还是作为一种憧憬更好?我们都知道事情是一件接着一件发生的,好像刚刚作为憧憬的事情,转念之间就变成记忆了。就像我去参观九.一八纪念馆,记得当时去之前是满怀兴奋,出来之后就真的变成沉重回忆了,甚至不想再去了。当然,那次作为参观建筑本身来说,还是有巨大实质性收获的。过去我认为很神妙的现代建筑大师设计的手法,在那里都有体现,而且运用得很恰当。到现在我也不知道这个纪念馆是谁设计的,也许因为关注的不是那些事吧。也是从那时开始,我不再关心现代著名建筑了。因为我发现,要设计这样一个包含着民族情感的纪念馆并不需要什么高深的建筑设计理念。

九·一八纪念馆

不在情理之中,因为之后我的确还在关注着那些耀眼的新建筑。而对于建筑,或者说建筑艺术到底是作为个人意念的发挥,还是作为有关社会性产物或文化生活提炼的产物,或完全属于技术和功能性的“居住的机器”,还是商业运作和政权体现的问题,我想在我走出九.一八纪念馆的时候,已经有答案了

现在回想起那次参观,我只能说我知道里面有照片、绘画、雕塑、遗物、文字等等有关的东西。但综合所有这些,记忆最深刻的,一定是那两个蜡像。也许是灯光照的角度和亮度很恰当,也许是那个历史事件很有意义,也许是蜡像本身做得很生动……可这些通常不是供人们玩味的事情。于是我思考:真的是那个对中国产生重大影响的历史事件和历史人物吸引着我么?

时间告诉我,不是。我越来越感到自己没有经历过那个历史时刻,我是二十世纪末和二十一世纪初长大的人,我没有那个体验,凭什么说那个事件让我激动?就因为我爱国么?在纪念馆里能记住的几个场景我也能够说出来,比如一堵高墙的裂缝,巡街的日军装甲车,张作霖被炸的火车模型,内部带刺的滚笼,执行砍头的图片,牵着狗的日本兵木偶,中国军人和日本军人的日常生活用品……但塑造这些真的有意义么?现在我们都会管日本人叫小日本,这就是最终的意义么?或者再大些,说铭记历史的耻辱……这些词语在城市中充当着什么样的角色呢?我们在平日里都是拿些什么作为斗争的武器?哦,好像是AK-47还是M-16?我们能够在办公室里摸着键盘和鼠标,满怀热情地从事着各种各样的设计工作;我们也能够蹲在工地的灰尘上用树棍给甲方讲解方案;我们拥有世界上最大的建筑效果图与动画制作公司。更拥有数量庞大而且业务熟练的经理人队伍……

一辈子都忘不了“鸟巢”

在另一边,那些尖端建筑师每天都在策划一些刚硬如“鸟巢”,柔软如面条的奇特“装置”。我们得承认,一辈子都忘不了“鸟巢”。而且也得承认,它的确不是我们刻意要记住的。而央视的“大裤衩”甚至连引号都可以不用,若问其原因,我会说,你能分辨得出“鸟巢”和“大裤衩”到底哪个是贬义,哪个是褒义么?这些都是近几年中国建筑史上的大事,而且我保证能像记住张学良和蒋介石的蜡像一样记住“鸟巢”和“大裤衩”。但是这有意义么?意义从何而来?

在网上,我有时拼命地查询秦代城市建筑图片,有时也查唐代的、汉代的、周代的……结果总是很失望,这些城市和建筑可以说都曾经存在过,也修缮过,毁掉过。只有最后的一批皇家古建筑保存得相对完整些,想看的话花钱去故宫游玩就行了。但是那么多都毁掉了,故宫还留着干什么?保留历史文化遗产?保留它干什么?用作旅游还是为了教育?金瓦红墙,用作电影拍摄布景很美,用作外地游人留念的背景也很美,用作宣扬中华民族的伟大建筑艺术瑰宝更美!

上学时老师就说到过这个自作聪明的问题:你不可能两次踏过同一条河流,这到底是讽刺还是赞扬事物的发展变化?是啊,河里面的水看上去相同,实际上不同了。但你总不能说今天的长江明天就叫黄河了吧?如果这样,那什么都不要记住了,因为下一秒的事物就都不是原来意义的事物了。就如同我们本来很笨,通过看完科教片马上就聪明了一样荒唐可笑。人生第一次被石头绊倒一定是小时候。之后便记住了要关注脚下,不要被石头再次绊倒,尤其不要被同一块石头绊倒。可是那不可能,我们还是这样摔跤,不是再次被石头绊倒,就是被诸如台阶和其他障碍绊倒。于是我们说被绊倒这件事是必然的,由于时间地点不能确定,所以同时也是偶然的。

保留历史文化遗产?保留它干什么?

既然偶然性必然要发生,那就惊艳于过程吧!让我们来看两种物理现象。第一种物理现象是往半杯清水里滴入墨汁。头几滴以一定的速度冲入清水中,形成了一幅偶然性的山水画,我们好像看到了一缕黑烟飘在天空。过了数分钟后,一片灰色平均的状态呈现出来了。如果我们不满足这个结果,就再滴入几滴墨汁,于是情况又重演了,只是底色不那么清澈而已,如此继续重复……直到杯里的水近似纯黑!这时我们怎么办?已经没有办法显示出动态的惊艳了。我们应该再沿着杯子边滴入白色颜料,还是加入具有离析功能的液体?不管用什么办法,只要把水重新变清澈后,我们就又可以滴入墨汁了。最后发现,把水倒掉会更直截了当。

而另一种情形则更依赖于感官。一尊由精心雕凿的模子制成的蜡像,无论再精美,也有看烦的时候。之后就可以如以下程序进行了:重新做个模子,雕凿得更精细,形象更新奇,把过去那个蜡像融化后在新的模子中重新冷却,造出个过去从没见过的。依次无限进行下去,永不厌烦。于是我们找到了一个具有巨大可塑性的非玩具!

这样两种方式比较一下,我们的城市更像一杯水,还是更像一尊蜡像呢?文化有过危机么?文人的回答是:有!而神的回答或许是:没有!如果继续追问的话,神会说,有危机的不是文化,乃是人。城市的建筑师,奉命拼命以及舍命制造新模具,不断逼迫这些形态如蜡的材料以新的方式进行组合。他们心里都清楚,我不是伟大的历史人物,我做的也不是伟大的历史事件,所以我的形象不会被制成蜡像摆在纪念馆中。也许不知何时,飘逸的灵魂也如同那杯清水一样已经浓得不再惊艳了。而当你某天醒来,看到的镜子中的脸是因为成长而出现的皱纹,还是通过新模具而得到的天翻地覆的变化。

|