|

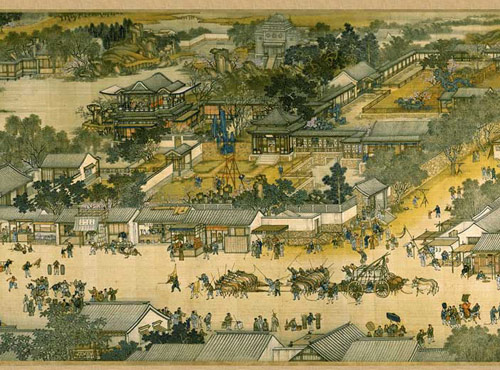

现代版“清明上河图”

清明上河图的那份熙熙攘攘总是充满回民街(图片来源:百度)

2001年,我还在读大学本科,曾进行过北院门地区城市更新设计的课题研究,花了五天时间在不同时段对全街进行了调查,发现傍晚以后的人流量最大,场景最为繁盛,往来行人摩肩接踵,热闹非凡。

除非是在非常寒冷的冬日,全年的多数日子,生意兴隆的餐馆已无力在室内包容一尽食瘾的西安市民和慕名而来的游客,只好在门前摆出一列列低矮的长桌和排排坐的板凳,连人行道上都座无虚席。有趣的是多数客人都喜欢这种安排,不少人在室内有座的情况下宁肯选择在外面落座。老西安们都知道,此街的最大特色之一便是露天烧烤,这使得“大厨们”的大部分操作都被移到了人行道上。于是一种特有的场景便出现了:“工”与“食”同时同地而行,“大厨”与“食客”直接对答,甚至顾客还在各店间点要不同的小吃,于是建筑与顾客、店主与店主、顾客与顾客之间就有了一种微妙而热烈的互动。

这种场景同时也成为室内(餐馆内部空间)与室外(街道)两个场景层次之间的过渡场景。路旁长桌上的美餐和食客脸上的满足无疑对在室外街道“觅食”而徘徊的人群具有强大的说服力,大敞的店门和仿古建筑通透的隔窗也使得行人能将室内一览无余;三个层次的人与物、人与人互为舞台又互为看客:听觉、视觉,还有那弥漫着孜然和辣椒的特有味道——所有层次的感受和场景,在一缕缕袅袅升起的炊烟中摇曳闪烁。你会蓦然发现,其实这里的一切都已融为一体了……整条街的氛围就像是《清明上河图》,又像是《浆声灯影里的秦淮河》,又带有某种《社戏》的味道:热闹、喧嚣和自由,在古城中形成了一道今朝盛世的场景。

|